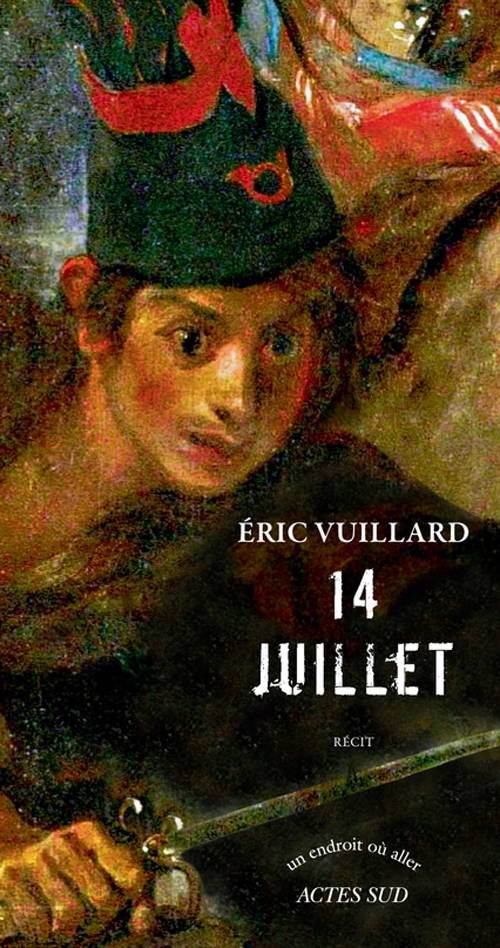

14 juillet, d’Eric Vuillard

Après s’être attaqué aux traces laissées par les mythes du Far-West dans notre inconscient collectif avec Tristesse de la terre, Eric Vuillard relève un nouveau défi : raconter la journée du 14 juillet en suivant au plus près les centaines d’acteurs anonymes de la prise de la Bastille. Une remarquable réussite formelle.

Combien de tableaux, de scènes de films, de livres représentent le 14 juillet ? Combien de fois l’école nous a-t-elle repassé le film de la Révolution française, de la réunion des Etats généraux à cette fameuse prise de la Bastille, symbole – souvent discuté – de basculement ? Comment faire pour raconter un tel évènement sans ressasser ce que tout le monde sait déjà ?

Difficiles questions auxquelles Eric Vuillard ne craint pas de répondre : dès la première partie de 14 juillet, résumé du contexte politique et social qui mena à la Révolution en elle-même, il abat ses cartes, montre son intention de se tenir à distance des passages obligés d’une iconographie républicaine qui, à force de transformer les grands moments de la révolte en images d’Epinal, les a vidées de leur potentiel subversif. Ainsi résume-t-il le serment du jeu de Paume et fait-il un sort à Mirabeau :

« On partit donc au Jeu de Paume et on prononça de très grands mots. Serment ! Constitution ! Trois jours passèrent. Le roi déclara nulles les décisions de l’Assemblée et demanda aux députés de quitter la salle. Les députés du Tiers refusèrent d’obtempérer. Mirabeau prononça alors sa grande phrase commençant par le peuple et terminant sur la force des baïonnettes. »

La « volonté du peuple » avant tout

Les évidences, les citations ronflantes et les figures tutélaires qui prennent toute la lumière, très peu pour Eric Vuillard. Son projet, bien au contraire, est de fureter dans l’ombre, au plus près des anonymes qui ont fait tomber la Bastille. Cette multitude d’inconnus dont des registres ont pourtant gardé une trace, fût-elle réduite à un nom et un métier, et à laquelle l’écriture de Vuillard colle indéfectiblement, suivant chaque murmure, chaque soubresaut qui anime la foule tout en bondissant à chaque instant d’un individu à l’autre. Au centre du roman, une fois évacuée l’inévitable mise en place du contexte de la Révolution, s’élève une litanie de noms, repêchés à droite à gauche, des dizaines de noms avec ou sans précisions biographiques comme un monument aux morts bien vivant des dizaines de noms qui, un minuscule instant, se retrouvent au sommet de la vague et atteignent la lumière. Sans oublier ceux qui resteront à jamais anonymes :

« Et combien d’autres dont les noms tombèrent à l’oubli ? Nul ne le sait. Nul ne les connaît. Sans eux, pourtant, il n’y a pas de foule, pas de masse, pas de Bastille. C’est jusqu’à eux qu’il faut aller à travers la petite forêt des témoignages, à travers cette lisière qui s’effiloche, qui part des grands témoins et s’efface à mesure qu’on va vers la foule, à mesure qu’on s’approche du peuple. Ainsi, depuis Cholat, marchand de vin, illettré, qui laissera cependant un petit mémoire dicté, jusqu’à Claude, qui avait alors vingt-deux ans, était le fils d’Antoine, chaudronnier, et de Marie-Louise, et qui, en 1789, vivait rue de Lappe, ce qui fait déjà une petite histoire, on doit encore tirer un bon de chemin et se rendre jusqu’à Roger, dont on n’a que le nom, rien que ça, Roger, et de là, à partir de ces deux misérables syllabes qu’on a tant hélées depuis, dans les zincs, dans toutes les usines de France et de Navarre, du fond du mutisme effrayant des choses écrites, il faut enfin abandonner toute trace, s’absenter des lettres, écarter les archives, mordre le néant et tomber dans le grand baquet où plus personne n’a de nom. »

La Révolution à toute allure

On a beau chercher, il paraît certain qu’on n’a jamais vu la prise de la Bastille comme ça : qui d’autre a pu ainsi capturer à la fois l’électricité de la multitude et les individualités, les caractères et les silhouettes croqués à chaque fois en quelques mots ? Par quel autre moyen que la littérature, d’ailleurs, pourrait-on faire ainsi coexister une telle profondeur d’angle et une telle netteté du détail? Dire que la forme de 14 juillet est époustouflante n’est rien. Certes, le style n’a pas la flamboyance de Conquistadors, le premier grand roman d’Eric Vuillard, sans doute par crainte d’un lyrisme qui détonerait avec la rude spontanéité de l’instant, de ce coup de sang collectif qui a aussi ses ratés et ses cafouillages, vite rattrapés par l’impétuosité de la foule. A la place, Eric Vuillard se forge une langue plus vive, plus remuante, gorgée d’argot, dont le rythme est en adéquation totale avec celui du récit. Car les temps de pause sont rares dans 14 juillet, qui avance pied au plancher, et c’est peut-être la seule chose qui lui fait défaut. Là où Tristesse de la Terre, le précédent roman d’Eric Vuillard, prenait régulièrement du recul sur son sujet – la naissance du mythe de Buffalo Bill -, 14 juillet se refuse à tout commentaire, pris dans le feu de l’action. La forme-même du récit, placé au niveau du peuple, est en soi un commentaire sur les récits qui ont pu être faits de la journée et sur les récupérations plus ou moins heureuses dont celle-ci est l’objet, mais on aurait aimé que l’esprit fin d’Eric Vuillard nous emmène plus loin encore. On ne boude pas notre plaisir pour autant : en l’état, 14 juillet est déjà un formidable récit historique, loin des conventions du genre, et un bel appel à faire toutes les révolutions qui s’imposent.

Publié le 14/09/2016 - CC BY-SA 3.0 FR

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires