Appartient au dossier : 1925, un tournant dans les arts

En 1925, l’Art déco éclipse l’architecture moderniste naissante

Les constructions et les pavillons de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris révèlent la distinction entre arts appliqués et architecture, et engendrent la polémique autour de la place de l’ornement. Le style Art déco français triomphe, au détriment de l’avant-garde internationale, dépouillée de toute volonté ornementale et timidement représentée par le pavillon de l’Esprit nouveau d’un certain Le Corbusier.

Note de la rédaction

Pas moins de huit expositions, dans toute la France, célèbrent le centenaire de l’Exposition de 1925. Les illustrations de cet article proviennent des dossiers de presse fournis par les institutions.

Une ville dans la ville

Les architectes Louis Bonnier et Charles Plumet conçoivent le plan général de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes et sont responsables du programme architectural.

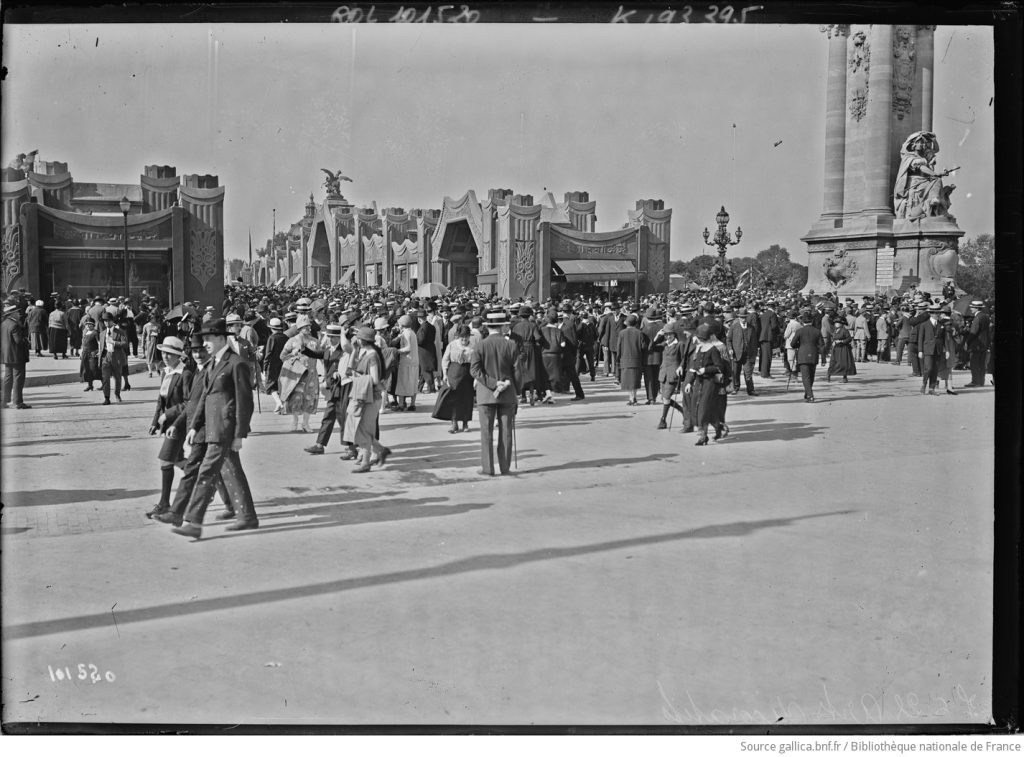

Une véritable ville dans la ville étendue sur vingt-trois hectares s’élève sur deux axes, de la place de la Concorde au pont de l’Alma pour le premier, du rond-point des Champs-Élysées aux Invalides en traversant le pont Alexandre III pour le second. L’Exposition regroupe cent cinquante pavillons et galeries abritant les œuvres de 20 000 architectes et artistes. Certain·es auraient préféré que l’évènement s’implante en périphérie de Paris, plutôt que sur l’emplacement traditionnel des expositions universelles, au cœur de la capitale. Le choix de la périphérie aurait permis de construire une architecture pérenne et se serait prêté à un exercice pratique d’architecture et d’urbanisme destiné à être un modèle de modernité, auquel Le Corbusier ou Robert Mallet-Stevens pensaient déjà. Le Corbusier avait dessiné le plan Voisin en 1925 pour le centre de Paris et Mallet-Stevens a écrit Une Cité moderne en 1922.

Les pavillons éphémères de l’Exposition seront détruits. Georges Mouret parle d’une forme « d’immoralité qu’il y a, dans les temps difficiles que nous traversons, à dépenser et faire dépenser des centaines de millions pour l’édification de bâtisses en carton ne correspondant à aucune des nécessités essentielles à la vie actuelle ». Le critique d’art Christian Zervos la décrit à l’époque comme une « foire en carton-pâte ». D’autres, comme Waldemar-George, n’accusent pas l’Exposition en tant que telle mais « l’art décoratif qui est antisocial, antidémocratique ». Pourtant, le public de l’Exposition de 1925 est au rendez-vous, séduit par les fastes de l’architecture Art déco, et la manifestation est perçue comme un véritable succès. Seuls quelques critiques et architectes en relèveront les limites.

La polémique autour de l’adjectif « décoratif »

À peine l’Exposition ouverte, les critiques fusent : « L’Art décoratif est à supprimer. Je voudrais d’abord savoir qui a accolé ces deux mots “art” et “décoratif”. C’est une monstruosité. Là où il y a de l’art véritable, il n’est pas besoin de décoration », déclare l’architecte Auguste Perret.

Le Corbusier, dont le pavillon de l’Esprit nouveau est relégué dans un coin de l’Exposition déclare : « L’art décoratif, c’est de l’outillage, du bel outillage », ou encore « le décor camoufle ».

Son pavillon concrétise les idées émises dans la revue homonyme, fondée en 1919 avec Amédée Ozenfant : L’Esprit nouveau paraît jusqu’en 1925 et défend un programme d’architecture antidécoratif. Cette construction-manifeste est inspirée par l’architecte autrichien Adolf Loos et illustre le texte Ornement et crime, édité en 1908 et repris par Le Corbusier dans la revue L’Esprit nouveau en 1920 :

« L’absence d’ornement a porté les autres arts à une hauteur insoupçonnée. […] Nous avons gagné en finesse et subtilité. Les hommes en troupeau étaient obligés de se distinguer par diverses couleurs, l’homme moderne, lui, use de son habit comme un masque. Si immensément forte est son individualité qu’elle ne se laisse plus exprimer par des pièces de vêtement. L’absence d’ornement est une force spirituelle. L’homme moderne se sert comme bon lui semble des ornements de cultures antérieures et étrangères. Sa propre invention, il la concentre sur autre chose. »

Le Corbusier, dans la revue L’Esprit nouveau en 1920

En 1931, il écrit : « D’un combat de trente années, je suis sorti vainqueur. J’ai libéré l’humanité de l’ornement superflu. “Ornement”, ce fut autrefois le qualificatif pour dire “beau”. C’est aujourd’hui, grâce au travail de toute ma vie, un qualificatif pour dire “d’une valeur inférieure”. Je sais que l’humanité m’en sera reconnaissante un jour, quand le temps épargné sera bénéfique à ceux qui jusqu’à présent étaient exclus des biens de ce monde. »

De là se dégagent les deux tendances qui irriguent les années 1920 : l’une qui refuse le décor au nom du rationalisme, l’autre qui le retient, mais soumis à la grille cubiste.

Les pavillons représentatifs de l’avant-garde

Le pavillon-manifeste de l’Esprit nouveau de Le Corbusier

Le pavillon de Le Corbusier, architecte d’origine suisse, illustre les théories de son auteur tel un manifeste sur l’habitation et l’équipement intérieur, en proposant une cellule d’habitation standard, entièrement équipée (et non pas meublée selon ses propos) par Charlotte Perriand. Selon ses concepteur·rices, le génie moderne s’étend à toute la production et ne se limite pas aux arts plastiques ou appliqués seulement.

Relégué dans une zone peu visible au pied du Grand Palais, le pavillon reste incompris dans sa démarche innovante : transformation du plan, standardisation, industrialisation. « Il n’y a pas d’architecture ici », conclut le vice-président du jury du grand prix de l’Exposition. À l’ouverture de l’évènement, le commissariat général le cache par une palissade sous le prétexte de son inachèvement, mais elle sera démontée le lendemain sur ordre du ministre de l’Instruction publique. Un visiteur de l’Exposition, du nom de Maurice Languereau – l’inventeur du personnage de la bande dessinée Bécassine – regrette de n’avoir vu le pavillon qu’à travers les palissades : « Nous ferons l’acquisition du Guide officiel car j’aimerais bien connaître le nom de l’architecte de cet édifice d’un style aussi inédit » (cité dans 1925, quand l’Art déco séduit le monde, catalogue d’exposition, Cité de l’Architecture, Norma, 2013, p. 87).

Le pavillon du renseignement et du tourisme de Robert Mallet-Stevens

Architecture d’avant-garde pour un loisir naissant : le tourisme. Ce pavillon est, malgré sa modestie, l’un des plus représentatifs de l’Exposition.

Robert Mallet-Stevens est le seul architecte à transcender l’opposition traditionnelle entre industrie et artisanat d’une part, et architecture et décoration d’autre part. Formé à l’École spéciale d’architecture, d’orientation moins académique que les Beaux-Arts, il crée un pavillon meublé par Pierre Chareau, dénué de références aux colonnes et ordres antiques. Signalé par la tour de l’horloge de 36 mètres, il utilise un jeu de plans parallèles ou orthogonaux sécants réalisés en béton armé enduit. Le pavillon côtoie la Porte d’Honneur de l’Exposition, et le Grand Palais, construit pour l’Exposition universelle de 1900 : 25 ans seulement séparent les deux édifices. La perception du caractère inédit de son architecture lui confère une notoriété internationale immédiate. Il sera remarqué et admiré par le Russe Constantin Melnikov et sa tour-horloge fera école dans le monde entier, de Tunis à Rio.

Mallet-Stevens crée à la même période des décors de film pour Marcel L’Herbier, Le Vertige (1926) et surtout L’Inhumaine (1923). Pour ce dernier, le réalisateur déclare : « Nous voulions que ce soit une sorte de résumé provisoire de tout ce qu’était la recherche plastique en France deux ans avant la fameuse exposition des Arts décoratifs. Le film était aussi destiné à l’Amérique, à cause de la renommée dont jouissait là-bas Georgette Leblanc. » La musique est composée par Darius Milhaud, les robes sont du couturier Paul Poiret et les meubles de Pierre Chareau. C’est à cette occasion que Mallet-Stevens rencontre Fernand Léger, à qui il commandera un tableau pour le hall de l’ambassade française, autre œuvre de l’architecte à l’Exposition de 1925.

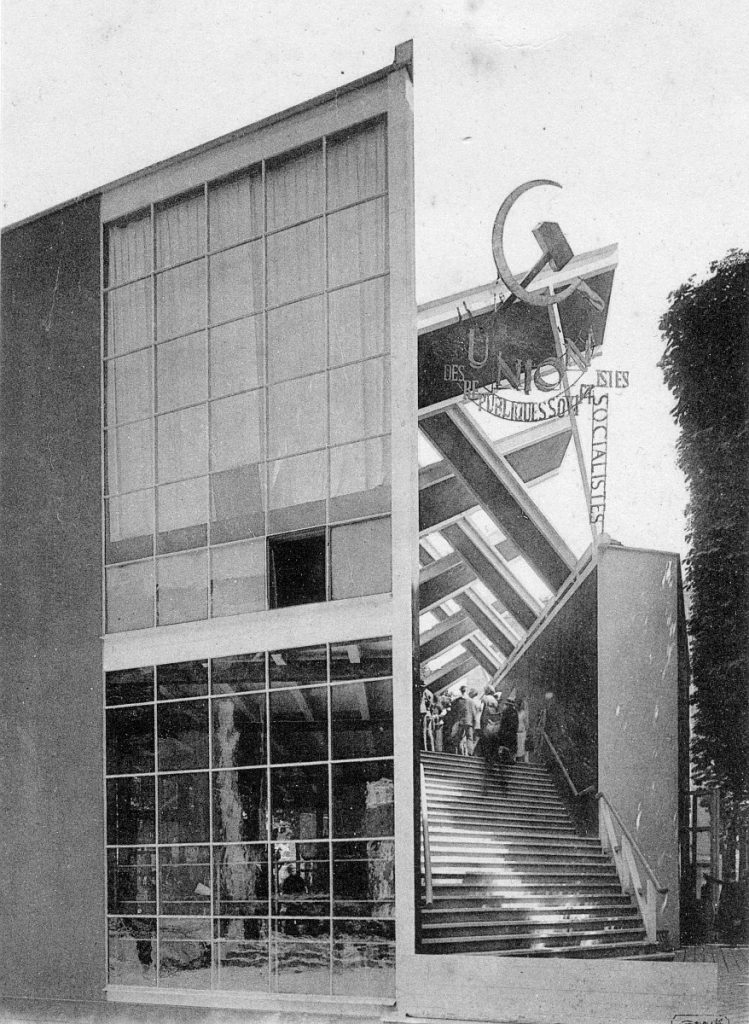

Le Pavillon russe de Constantin Melnikov

Parmi les pavillons étrangers, il est le seul à s’être fait remarquer pour la qualité de son architecture. Il obtient d’ailleurs le Grand Prix d’architecture de l’Exposition.

L’architecte constructiviste Constantin Melnikov, assisté d’Alexandre Rodtchenko, réalise une forme de synthèse entre les différentes tendances de l’avant-garde européenne. Le Pavillon russe est d’une simplicité apparente de conception, s’écarte des partis symétriques traditionnels, se joue de l’art décoratif et représente un modèle personnel de modernité pour l’époque.

Crédits photo : Exposition internationale des Arts décoratifs, Paris, 1925. Pavillon de l’URSS de Constantin Melnikov, via Wikicommons

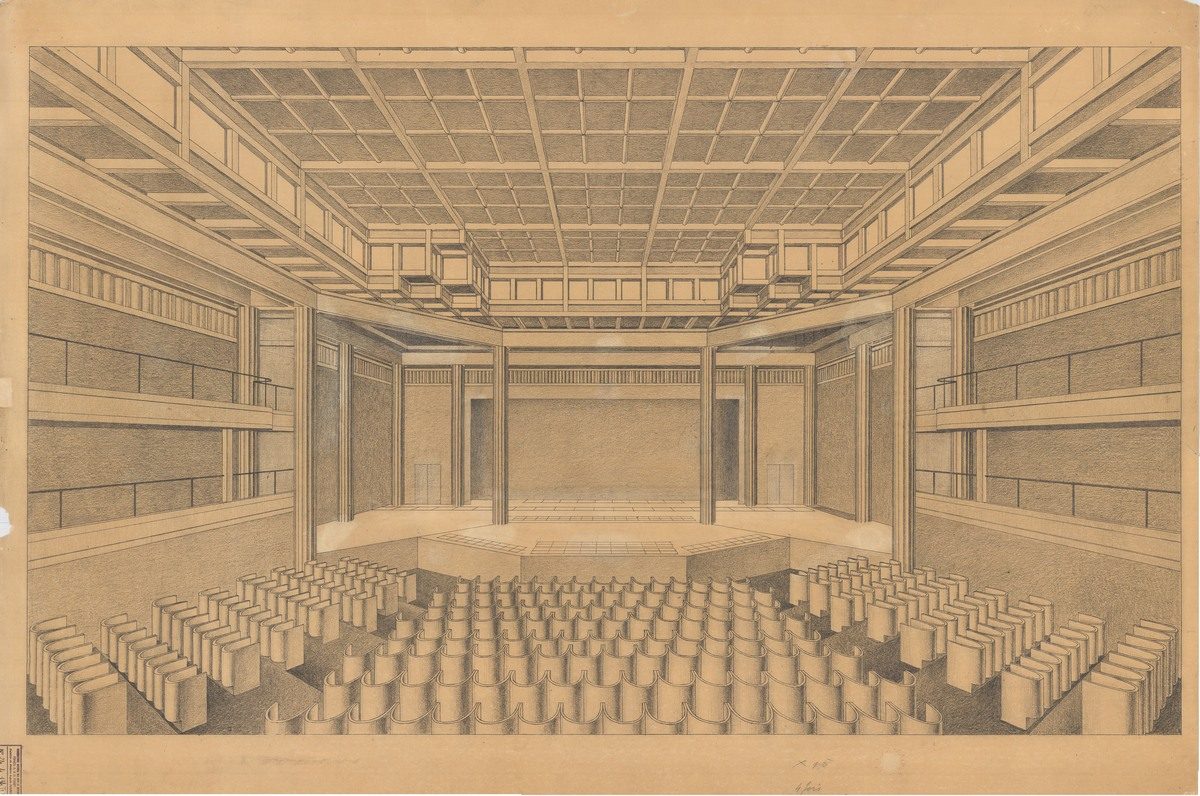

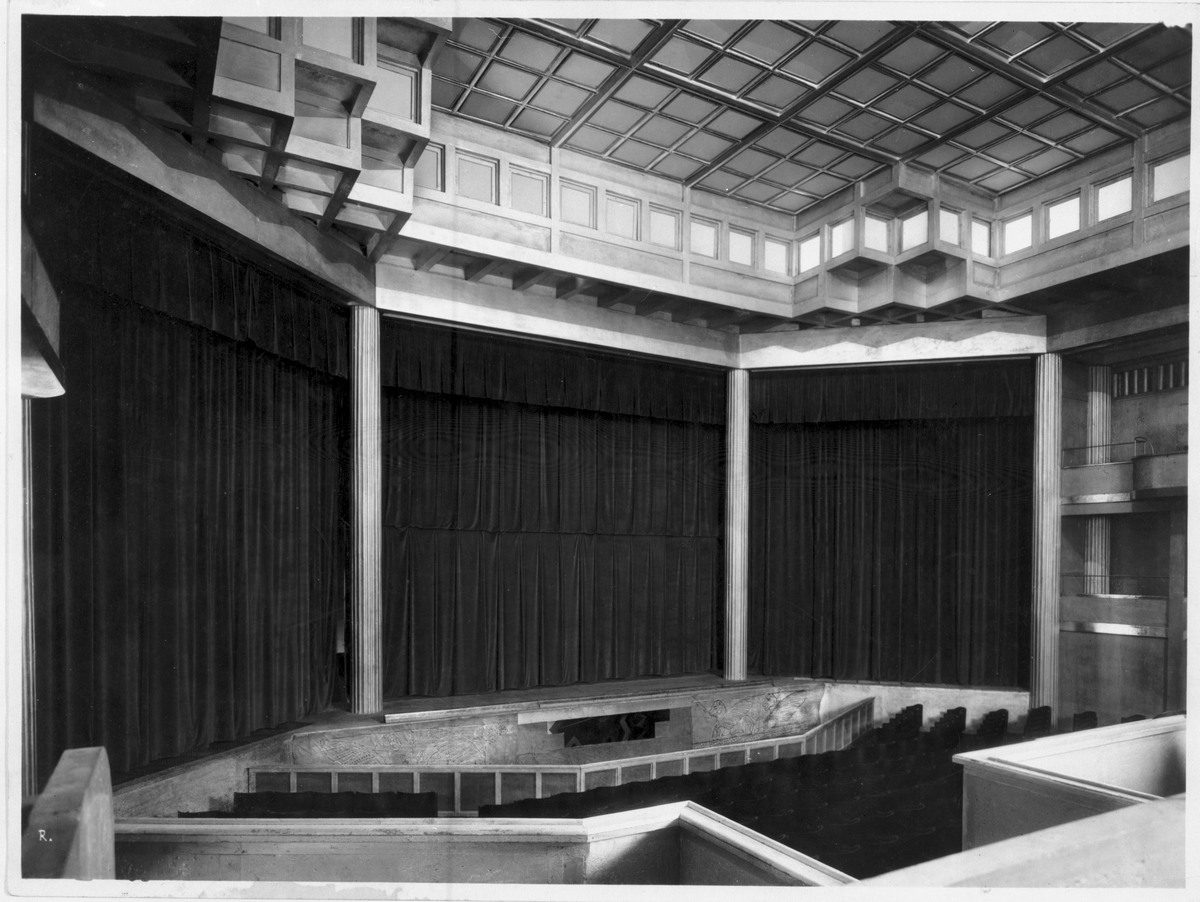

Le théâtre en bois et le pavillon de la librairie centrale des Beaux-Arts des frères Perret

Représentant de l’architecture rationaliste, le théâtre en bois des frères Auguste et Gustave Perret est une sorte de laboratoire éphémère, un essai en bois, béton et acier. Auguste Perret est aussi l’architecte du Théâtre des Champs-Élysées, inauguré en 1913. Il montre une maîtrise particulière dans l’utilisation du béton, qu’il met en œuvre grâce à l’entreprise familiale Perret. Pour l’Exposition de 1925, les frères Perret construisent aussi le pavillon de la librairie, admiré et acheté par La Samaritaine.

Les autres pavillons, la rue des boutiques et les Grands magasins

L’Exposition révèle une volonté de production et de diffusion de la création française. Tandis qu’une rue bordée de boutiques comme au Moyen Âge s’ouvre sur le pont Alexandre III (Lalique, Revillon, Luce…), les Grands Magasins confient leurs pavillons, abritant leurs ateliers d’art, à des architectes de renom : le pavillon Pomone du Bon Marché par Louis-Hippolyte Boileau, le pavillon Studium des Grands magasins du Louvre par Albert Laprade, le pavillon La Maitrise des Galeries Lafayette par Joseph Hiriat, Georges Tribout et Georges Bea.

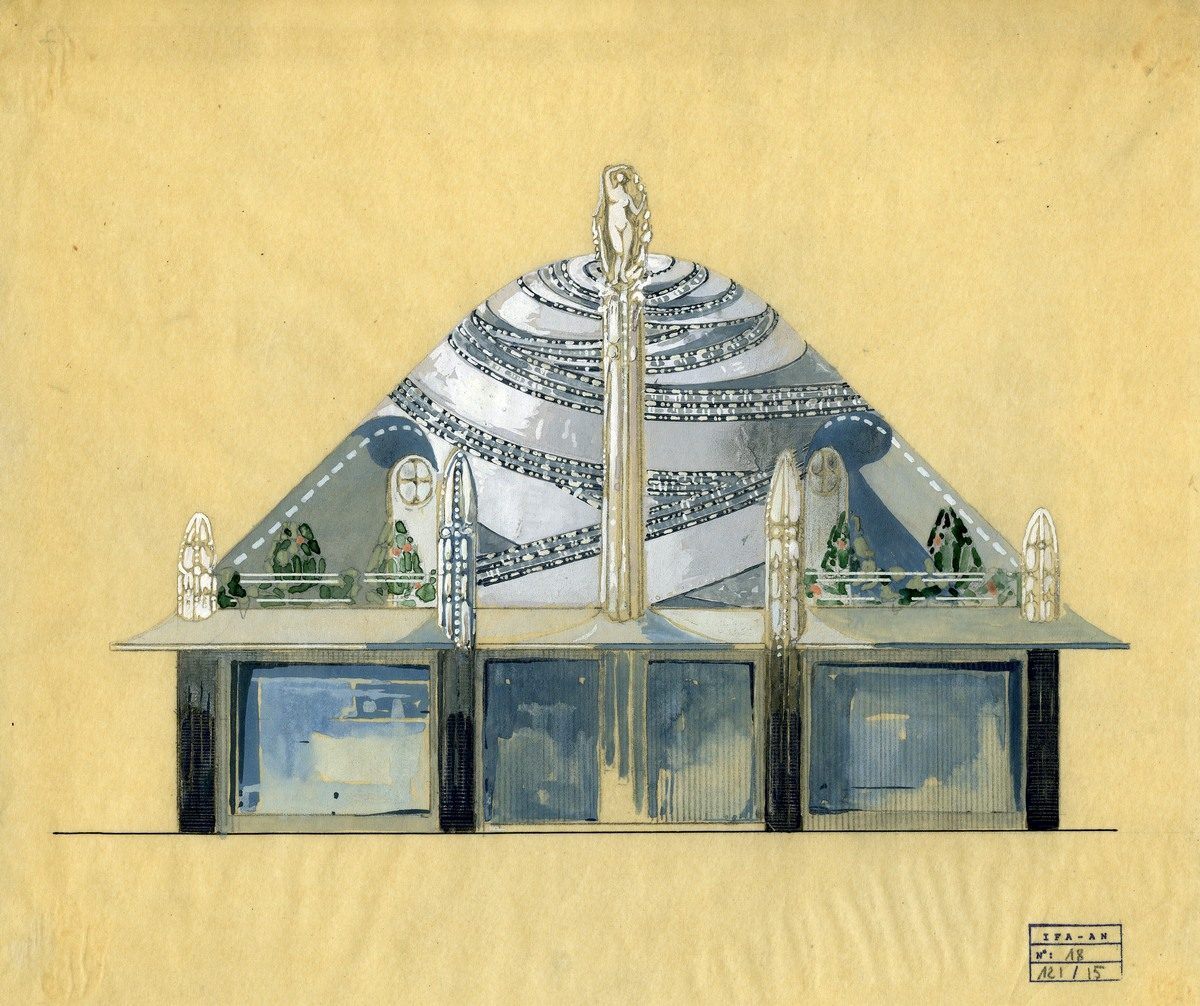

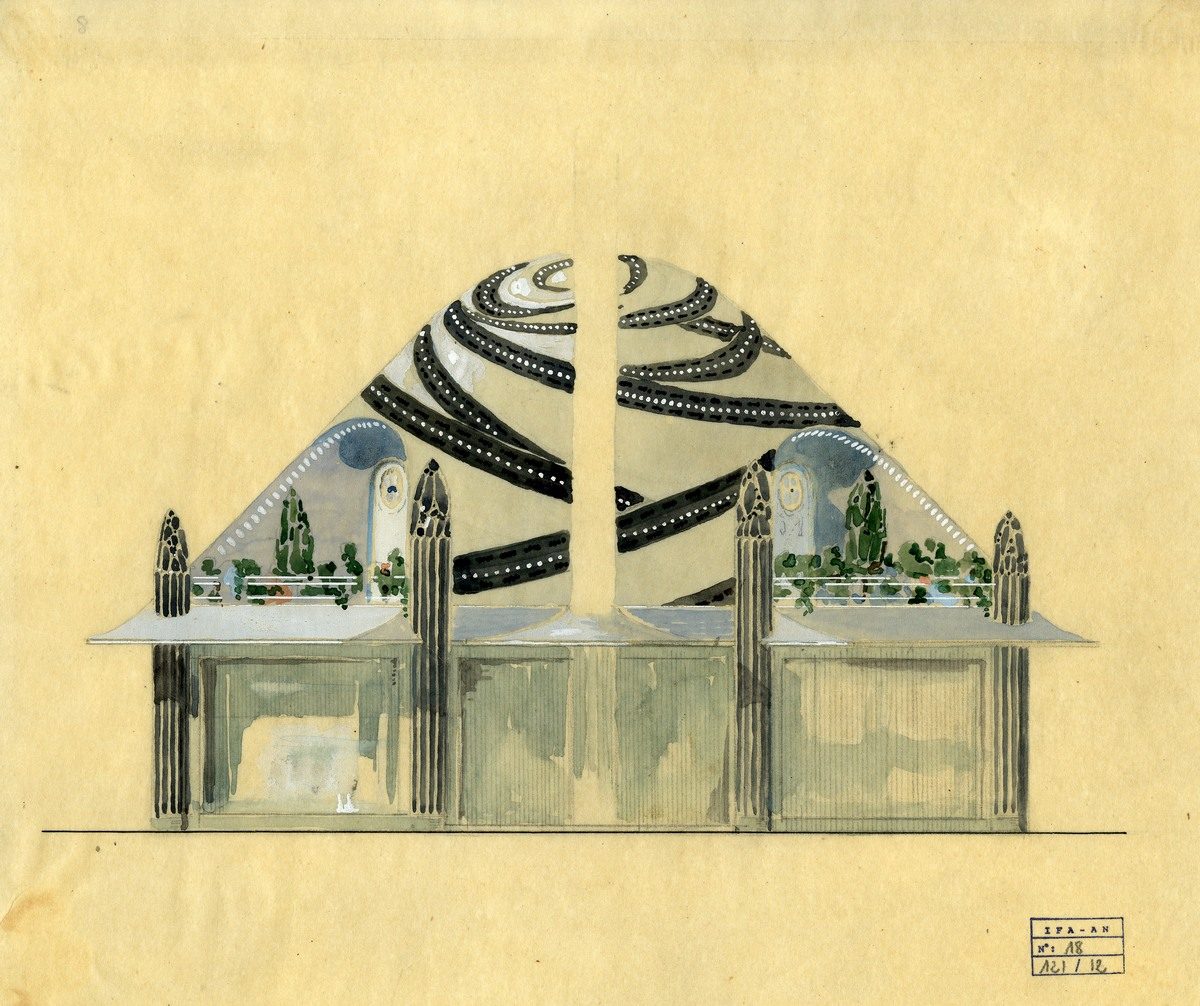

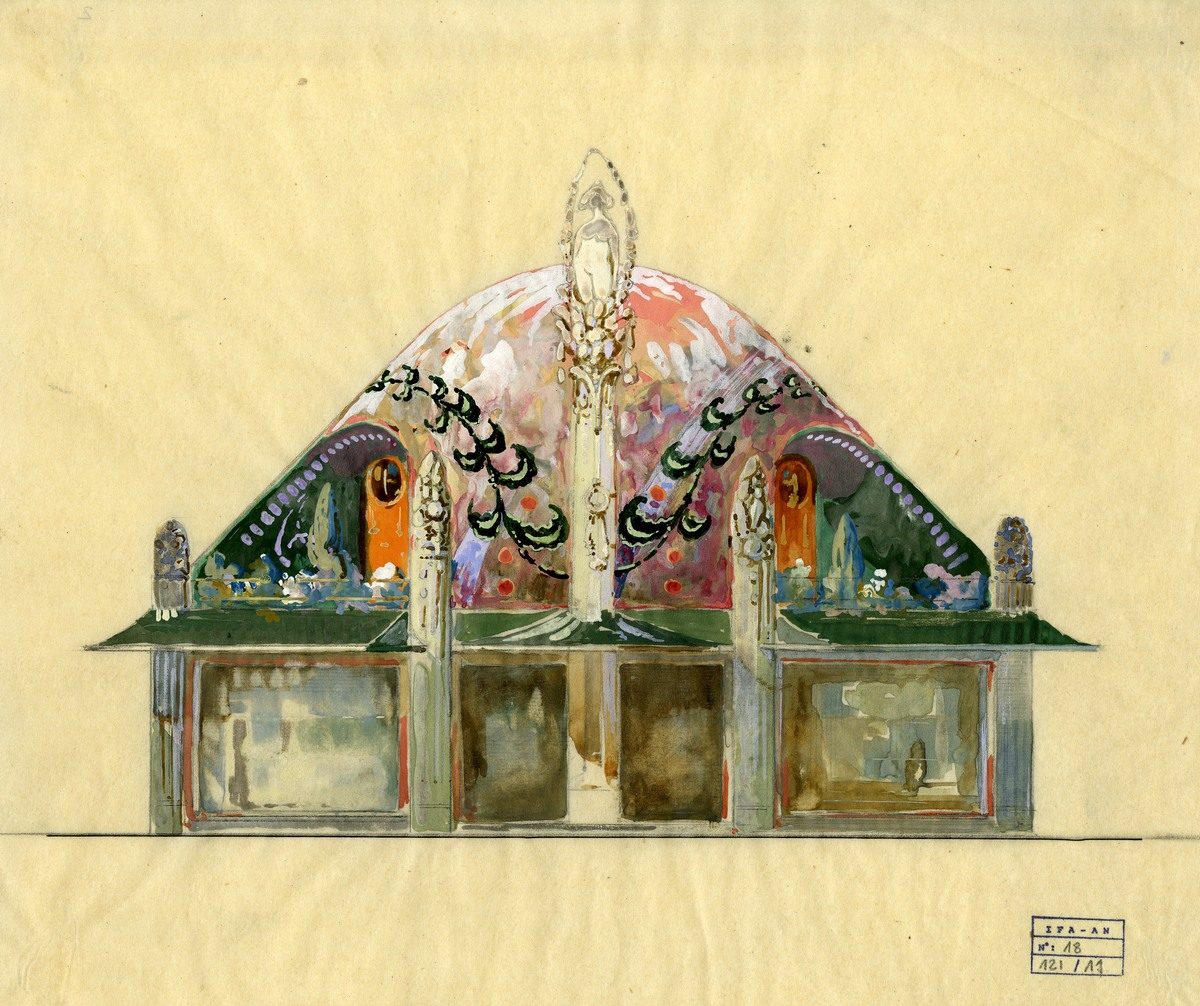

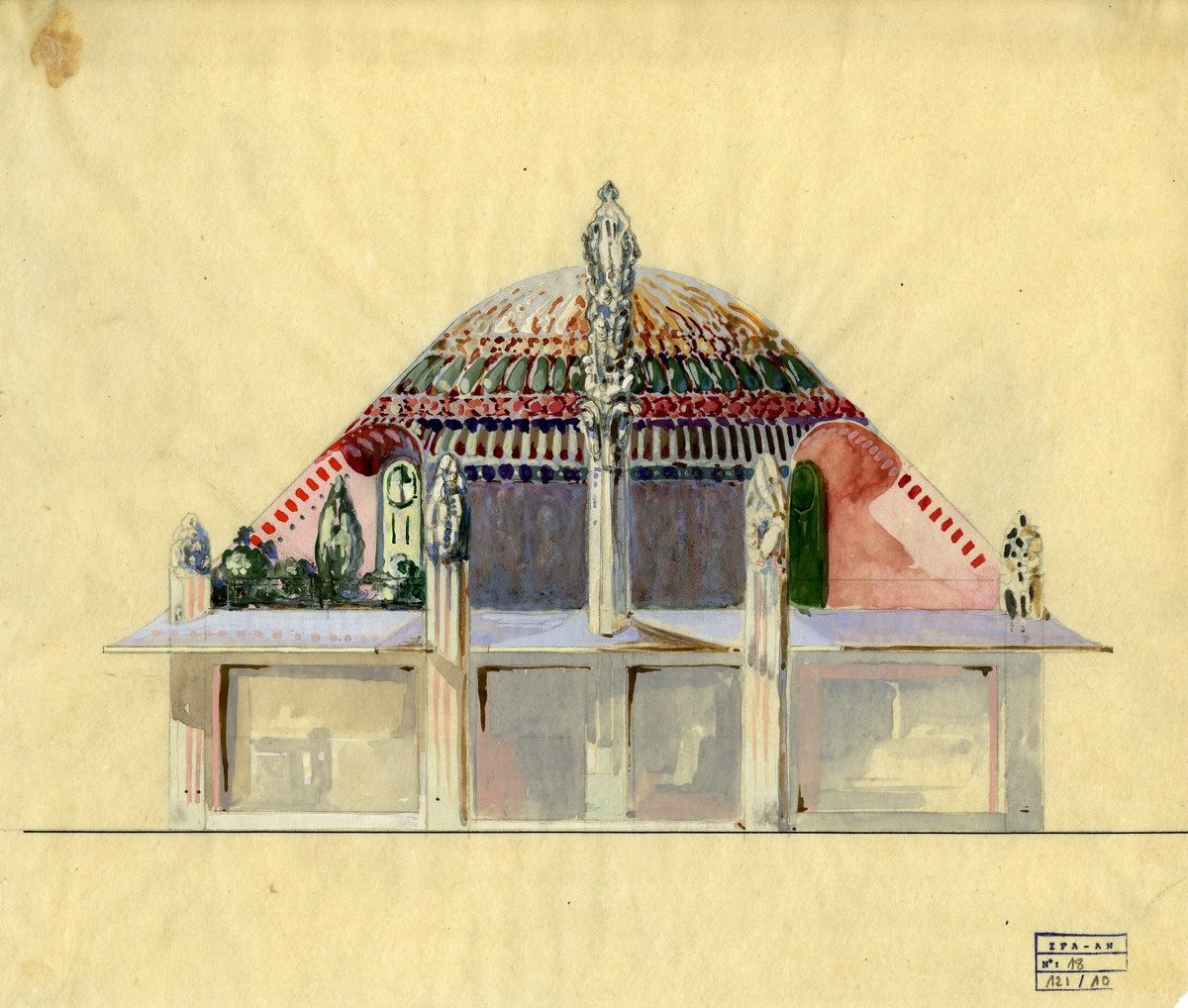

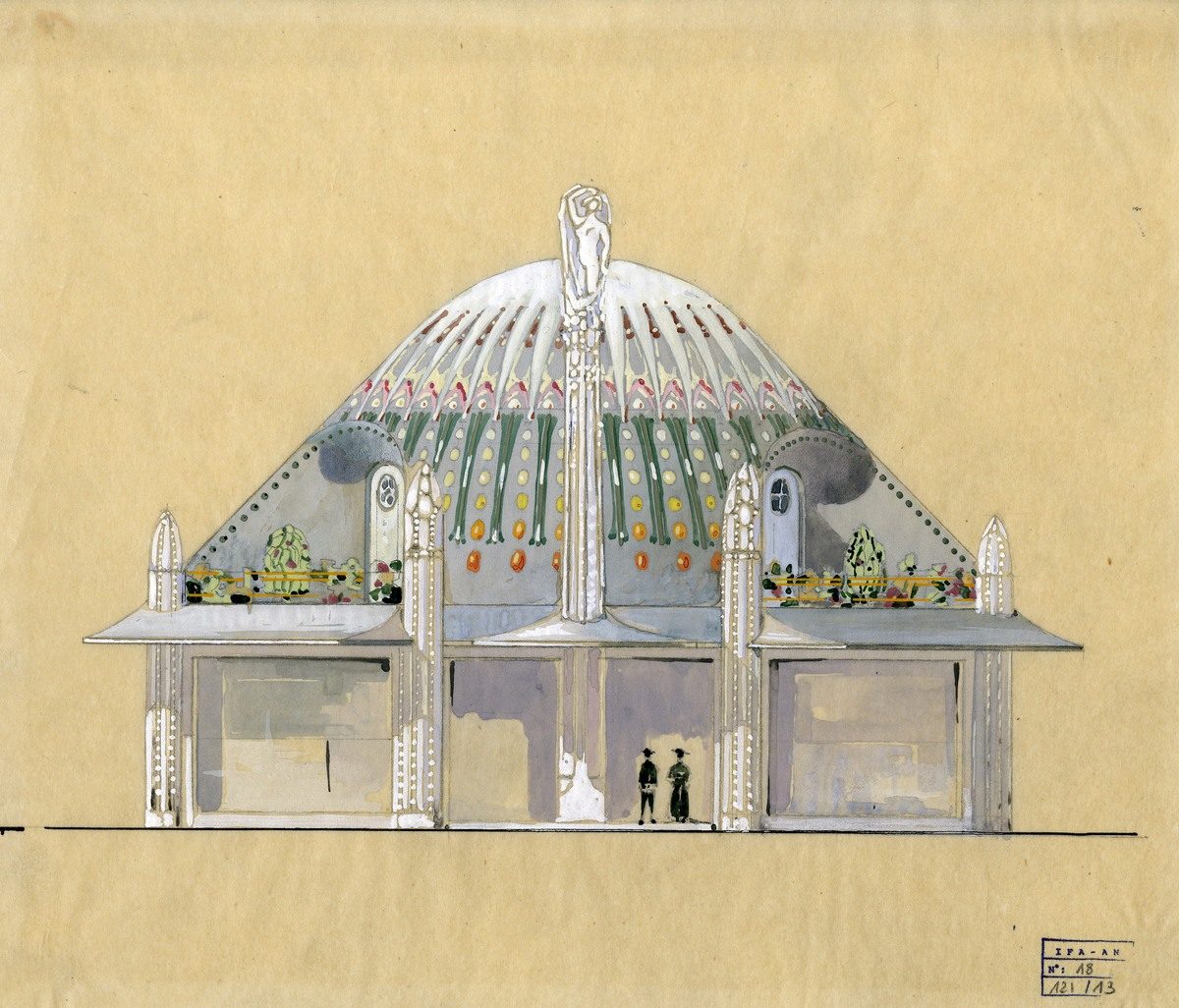

Le pavillon le plus remarqué est le pavillon Primavera du Printemps, réalisé par Henri Sauvage, architecte de la Samaritaine en 1926, et Georges Wybo, architecte des futurs magasins Prisunic. Décrite par certains comme une boîte à bijoux fantasmagorique, la toiture originale de cette hutte en béton armé est recouverte de grandes lentilles en verre coulé de Lalique. Son ossature est construite par les frères Perret. Les murs extérieurs sont revêtus de Lap, un ciment tout juste breveté, que l’on peut pigmenter, ici avec de l’or ! Le pavillon a fait l’objet de plusieurs dessins d’études, œuvres d’art à eux seuls.

Pavillon Primavera : série de dessins d’étude en élévation pour la façade principale

© SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

Parmi les autres pavillons remarquables, le pavillon du Collectionneur, à l’architecture cubiste élaborée par Pierre Patout, est décoré par Jacques-Émile Ruhlmann, le plus illustre créateur de mobilier Art déco.

Par son luxe inouï, ce pavillon est celui qui déchaîne l’ire des partisans d’une exposition aux vertus sociales mais c’est aussi celui qui assure à Ruhlmann un retentissement international.

Le pavillon est aménagé par plusieurs autres artistes renommés : Jean Dupas, Bourdelle, Janniot, Pompon (et son célèbre ours), Jean Dunand… Il instaure une nouvelle manière de travailler, moins individualiste, impliquant la prise en charge par un maître d’œuvre d’un groupe d’artistes et d’artisans pour constituer un décor d’intérieur dans son ensemble. Un nouveau mot est né : ensemblier, caractéristique des artistes Art déco.

L’ambassade de France, réalisée par la Société des Artistes décorateurs sous le patronage du ministre des Beaux-Arts, est conçue pour être l’emblème du goût français à l’étranger. Elle fait appel à la plupart des artistes ensembliers reconnus tout en illustrant les tendances antagonistes du moment : Pierre Chareau pour le bureau-bibliothèque, Mallet-Stevens pour le hall, Francis Jourdain pour le fumoir et la salle de culture physique mais aussi Ruhlmann, Leleu, Groult, Jallot, Dunand, Süe et Mare…

Parmi le peu de pavillons étrangers, Victor Horta conçoit le pavillon belge et Joseph Hoffmann celui de l’Autriche, mais sans grande inspiration. Hoffmann est pourtant l’auteur de l’archétype de l’architecture 1925 : le palais Stoclet à Bruxelles, avec un mélange d’élégance et de rationalisme que l’on retrouve chez Mallet-Stevens. Celui de l’Italie est un pastiche de l’antique alors que ceux des Pays-Bas et du Danemark sont remarqués pour leur originalité.

Publié le 27/10/2025 - CC BY-SA 4.0

À lire ou à feuilleter à la Bpi

Henri Sauvage

Jean-Baptiste Minnaert

Infolio, 2011

Présentation d’un des grands noms de l’architecture française du 20e siècle, maître de l’art nouveau européen, dont plusieurs réalisations sont classées aux Monuments historiques. Il a inventé l’immeuble à gradins, a signé plusieurs immeubles d’habitations à bon marché ainsi que des hôtels balnéaires et les magasins de la Samaritaine. Il a également créé des meubles et décoré des magasins.

À la Bpi, 70″19″ SAUV 2

L'Architecture moderne. Une histoire critique

Kenneth Frampton

Thames & Hudson, 2006

Cet ouvrage retrace les origines de l’architecture moderne en remontant au tout début du 19e siècle. Il examine les principaux mouvements, développements nationaux ou périodes de création des grands concepteurs du 20e siècle. Il détecte et explicite certains traits de l’architecture contemporaine, notamment à l’aide de concepts de régionalisme critique et de pratique réflexive.

À la Bpi, 724-7 FRA

L'Art décoratif d'aujourd'hui

Le Corbusier

Flammarion, 2009

L’architecte livre dans cet ouvrage paru pour la première fois en 1925 ses ferveurs, ses antipathies et une grande part de lui-même : « Le grand art vit de moyens pauvres. Les rutilances vont à l’eau. Le moment de la proposition est venu. L’esprit d’architecture s’affirme. Que s’est-il passé ? Une époque machiniste est née. Nos effusions, notre compréhension vive de la nature, de ses beautés, de ses forces, tout s’est intégré dans un système d’organisation architecturale. Car la science en nous révélant le phénomène cosmique nous a donné une grande puissance créatrice, et l’architecture est la condition de la création humaine. »

À la Bpi, 70″19″ LECO 1

Le Style international. Le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965

Hasan-Uddin Khan

Taschen, 2001

L’architecture moderne, évoluant de manière captivante, a engendré le Style International qui a régné sur la construction de 1925 à 1965. Originaire d’Europe et d’Amérique du Nord, il a conquis la planète avant de devenir, au XXe siècle, la référence en matière de construction. Cet ouvrage étudie les empreintes laissées par le Style International, qu’elles soient isolées ou régionales, tout en analysant l’idéal et la réalité d’une utopie architecturale.

À la Bpi, 724-7 KHA

Le Style international

Henry-Russell Hitchcock

Parenthèses, 2018

Synthèse sur le style international qui s’est développé dans l’architecture moderniste européenne et américaine puis dans le monde entier à partir des années 1930. Les spécialistes passent en revue les spécificités de ce courant : effet de volume plutôt que masse, régularité par opposition à symétrie et refus de l’ornement, qualité des matériaux, aspiration à un universalisme classicisant. © Électre 2018

À la Bpi, 724-7 HIT

Albert Laprade

Maurice Culot et Anne Lambrichs

Cité de l'architecture et du patrimoine, 2007

Les auteur·rices, tous deux architectes, retracent le parcours de l’architecte Albert Laprade. D’abord au service d’une clientèle fortunée, il œuvre ensuite au Maroc aux côtés d’Henri Prost, se fait connaître lors des expositions internationales de Paris en 1925 et 1931 comme créateur de jardins, et aborde enfin de grands projets industriels et monumentaux comme le palais de la Porte Dorée à Paris.

À la Bpi, 70″19″ LAPR 2

Léon Jaussely. Un pionnier solitaire

Laurent Delacourt

Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2017

Une présentation de la carrière de l’architecte, l’un des grands noms de l’Art déco. Il se fait connaître dans le monde de l’urbanisme en remportant un concours pour le plan d’extension de la ville de Barcelone. Il développe sa pratique de la planification en France. Fréquentant le milieu réformiste, il affirme la légitimité d’un architecte à devenir urbaniste. © Électre 2017

À la Bpi, 70″19″ JAUS 2

Jan et Joël Martel, sculpteurs art déco et Robert Mallet-Stevens

Emmanuel Bréon

Gourcuff Gradenigo, 2024

Une histoire de l’association entre deux sculpteurs, les frères Martel, et l’architecte Mallet-Stevens, dans différents projets de style Art déco. Ils unissent leurs savoir-faire dans la création d’une demeure moderniste à Croix, dans la banlieue de Roubaix, pour un industriel du textile, ainsi que dans le projet d’un monument en hommage à Debussy. © Électre 2024

À la Bpi, 70″19″ MALL.R 2

Josef Hoffmann. Sous le charme de la beauté

Adrián Prieto

Hannibal Books, 2023

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition qui s’est tenue au Musée art & histoire de Bruxelles du 6 octobre 2023 au 14 avril 2024. Une introduction à l’œuvre de l’architecte et designer viennois. © Électre 2023

À la Bpi, 70″19″ HOFF.J 2

À voir à la Bpi

L'Architecte, la poste et la médiathèque

Ludovic Vieuille

Girelle productions, 2007

Un monument Art déco, l’Hôtel des postes de Chartres, est transformé en une médiathèque moderne par l’architecte Paul Chemetov. Pour ce dernier, « être architecte, c’est à la fois être un chirurgien, un général, et quelque chose comme un artiste… ». Le spectateur assiste à cette métamorphose d’un monument ancien en bâtiment contemporain où deux univers se trouvent confrontés : celui de la bibliothèque, calme, studieux, ludique ou contemplatif et celui du chantier en perpétuel mouvement, bruyant, actif. « Au-delà de la réussite architecturale d’un bâtiment, c’est l’utilisation du bâtiment qui importe » (Chemetov).

1 DVD vidéo, couleur. Durée : 52 minutes

Disponible à la Bpi, secteur Littérature-Cinéma

Le Corbusier

Jacques Barsac

Ciné Service technique, INA, Gaumont, Fondation Le Corbusier , 1987

Dans la première partie du film, Le Corbusier évoque son enfance et jeunesse, ses premières réalisations, de la villa Fallet en 1905 à la villa Savoye en 1929, son œuvre picturale. Il travaille chez les grands architectes de l’époque, fonde la revue « Esprit nouveau ». La deuxième partie montre ses grands projets architecturaux qui pour la plupart, ne purent être réalisés. Le film les présente matérialisés dans des images de synthèse. Le Corbusier participa à l’élaboration de la charte d’ Athènes. La dernière partie présente les principales créations de l’architecte : la Cité radieuse à Marseille ; en Inde, à Chandigarh, la construction du Capitole et du Palais de l’Assemblée ; et des chefs-d’œuvre d’architecture religieuse tels que Sainte-Marie-de-la Tourette ou la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp. Tout au long du film, Le Corbusier raconte lui-même son itinéraire, ses combats, explique sa conception de l’urbanisme et de l’architecture qui, selon lui est « la mise en ordre d’un problème », son amour pour le béton. L’habitat doit être « l’écrin de la vie, la machine à bonheur ». Architecte visionnaire, il aime aussi peindre, sculpter, écrire.

2 DVD, couleur avec séquences en noir et blanc. Durée : 2h 48 minutes.

Disponible à la Bpi, secteur Littérature-Cinéma

Villa Noailles. Refuge de l’avant-garde artistique du 20e siècle

Isabelle Ros

Arte, 2024

Une visite kaléidoscopique pleine de vie dans la Villa Noailles, laboratoire de création avant-gardiste, dans le sillage d’icônes de l’art du 20e siècle.

Dans les Années folles à Hyères, à quelques encablures de la Riviera chère à Fitzgerald et Hemingway, une villa moderniste baignée de lumière surgit de l’imagination d’un jeune architecte radical encore inconnu, Robert Mallet-Stevens. À l’initiative de ses propriétaires fortunés, les vicomtes Charles et Marie-Laure de Noailles, un couple romanesque de mécènes, la Villa Noailles va accueillir toute l’avant-garde artistique du 20e siècle. Héritière d’une famille de banquiers juifs allemands mais aussi descendante du marquis de Sade, la maîtresse des lieux consigne dans des albums, à renfort de dessins, découpages et collages, la folle effervescence qui y règne, dans le sillage du surréalisme. Loin de Paris, ce foyer d’expérimentations novatrices représente pour les talents qui le fréquentent une parenthèse enchantée et un espace d’absolue liberté, sans lequel certains chefs-d’œuvre de l’entre-deux-guerres n’auraient jamais existé. À l’écoute de leur temps et résolument tournés vers l’avenir, les Noailles inventent avec leurs amis un univers bouillonnant où le rêve se mêle à l’activité sportive, la créativité à l’amusement. Gide est conquis et l’écrit. Mais le couple, qui offre l’hospitalité à Paris à un Kurt Weill en exil après sa fuite d’Allemagne en 1933, sait aussi percevoir les fracas du monde. Loin des conventions, le duo se distingue surtout par son ouverture d’esprit et un engagement passionné pour l’art sous toutes ses formes, soutenant L’âge d’or de Buñuel, qui provoquera un scandale, ou Le Sang des poètes de Jean Cocteau.

En VOD, couleur. Durée 52 minutes.

À visionner à la Bpi sur la plateforme Médiathèque numérique, secteur Littérature-Cinéma

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires