Appartient au dossier : Correspondances à l’ère du numérique

La carte postale, bien plus qu’un message

Chaque été, les médias annoncent la fin de la carte postale, détrônée par les usages numériques. Pourtant, même si les messages électroniques et les cartes virtuelles s’imposent, les cartes imprimées s’affichent toujours en devanture des commerces de souvenirs, dans les boutiques des musées, et parfois même sur les murs des salles d’exposition.

Un marché en déclin

Certes, le marché de la carte postale s’est beaucoup émoussé au fil du temps. Mais le concept de carte imprimée recto-verso, qui propose une correspondance à découvert, remonte tout de même à plus de 150 ans en France ! 750 millions de cartes étaient vendues chaque année sur la période 1905-1910. Ce support très populaire a su s’adapter aux nouvelles technologies et aux évolutions du marché. Cartes fantaisies, touristiques, de vœux, de collection ou publicitaires, elles sont d’abord illustrées, puis photographiques, glacées, gaufrées, découpées, pop-up… Elles se déclinent désormais en numérique, sur le même principe que les imprimées, ou personnalisées. L’Union professionnelle de la carte postale (UPCP) évoque tout de même 74 millions de cartes postales dites touristiques envoyées par les Français·ses en 2019. Le marché, à peu près stable depuis 2017, a subi des pertes durant les deux années où la crise sanitaire a freiné le tourisme. Mais la situation est revenue à la normale en 2022.

Les cartes imprimées ont donc survécu à la concurrence du téléphone dans les années 1930, qui permettait de se donner des nouvelles, à l’invention des SMS dans les années 1990, à l’arrivée des réseaux sociaux… En 2025, des problèmes de logistique postale pourraient pourtant porter préjudice à ce marché. En effet, non seulement le prix du timbre augmente, mais La Poste a entrepris de réduire les points de collecte du courrier, au motif que le volume de courrier a été divisé par trois en 15 ans. En 2023, seulement 6 milliards de plis ont été distribués et ce chiffre devrait être divisé par deux en 2030.

Le charme persistant de la carte postale à l’ère du numérique

La carte postale possède encore de nombreux atouts. Son envoi reste une tradition bien ancrée qui se transmet entre générations. En 2021, selon une enquête d’OpinionWay réalisée juste avant la période estivale, 67 % des Français·es déclarent envoyer des cartes postales durant leurs vacances et 86 % sont d’accord avec le fait que recevoir une carte postale fait toujours plaisir. Selon l’Union professionnelle de la carte postale (UPCP), les 18-34 ans seraient même celles et ceux qui consomment le plus de cartes postales ou de cartes pour une occasion particulière comme les vœux, les anniversaires ou les mariages (76 %). Mieux, 85 % des interrogé·es préfèrent recevoir une carte imprimée que des vœux par SMS ou par email. La plupart conservent ces cartes précieusement, comme un cadeau. Si elles font autant plaisir, c’est que, malgré un prix modique, le choix de la carte et des mots démontre une attention personnelle portée au destinataire et révèle la nature du lien entre les interlocuteur·rices. L’écriture heurtée des petits-enfants au dos d’une carte naïve enchante les grands-parents. La carte postale choisie, à dessein, pour son mauvais goût, fait sourire les ami·es. Même celle sélectionnée sur le lieu de villégiature et postée au retour des vacances réussit à toucher son ou sa destinataire.

D’ailleurs, Sébastien Lapaque, auteur de Théorie de la carte postale (2014), a observé maintes fois l’émotion suscitée par la rédaction de carte. Il cite l’exemple d’une famille, parents et enfants, rédigeant une carte, dans le partage, puis, au moment d’inscrire l’adresse postale, la recherchent sur leur téléphone. La carte n’entre donc pas en concurrence avec le numérique. Les deux usages sont donc bien distincts. Selon lui, l’envoi d’une carte postale participe du « mystère du voyage » et les deux côtés de celle-ci présentent des intérêts complémentaires.

Le verso illustré attire les acheteur·euses comme les collectionneur·euses. Le choix est motivé par l’envie de faire plaisir, l’amour d’une ville, d’un monument, d’une exposition, d’une œuvre… D’ailleurs, toutes les cartes achetées ne sont pas forcément envoyées. Elles peuvent tenir lieu de souvenir d’une exposition, par exemple lorsque le catalogue d’exposition est trop coûteux, ou être collectionnées par celles et ceux qui les achètent. Sébastien Lapaque avoue collectionner les cartes des villes qu’il aime et les envoyer à contretemps, ou bien depuis des destinations qui n’ont rien à voir. Un petit jeu pour brouiller les pistes. Il cite également l’exemple du poète Jean-Paul Toulet qui s’écrivait des cartes à lui-même et les conservait dans une boîte, constituant ainsi une sorte de journal intime en images et en textes. La carte postale se prête aussi au jeu. On se rappellera celles, personnalisées, qu’envoie le nain de jardin dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) de Jean-Pierre Jeunet. Une utilisation qui fait écho aux mises en scène de soi sur les réseaux sociaux. Au recto, le texte expose un récit qui peut être « d’une banalité sublime », ou un espace de créativité. La contrainte du gabarit, réduit, de la carte postale fournit l’occasion de devenir poète, dessinateur·rice… On a d’ailleurs retrouvé ce type de limite de caractères pour les premiers textos ou sur Twitter.

Usages détournés de la carte postale

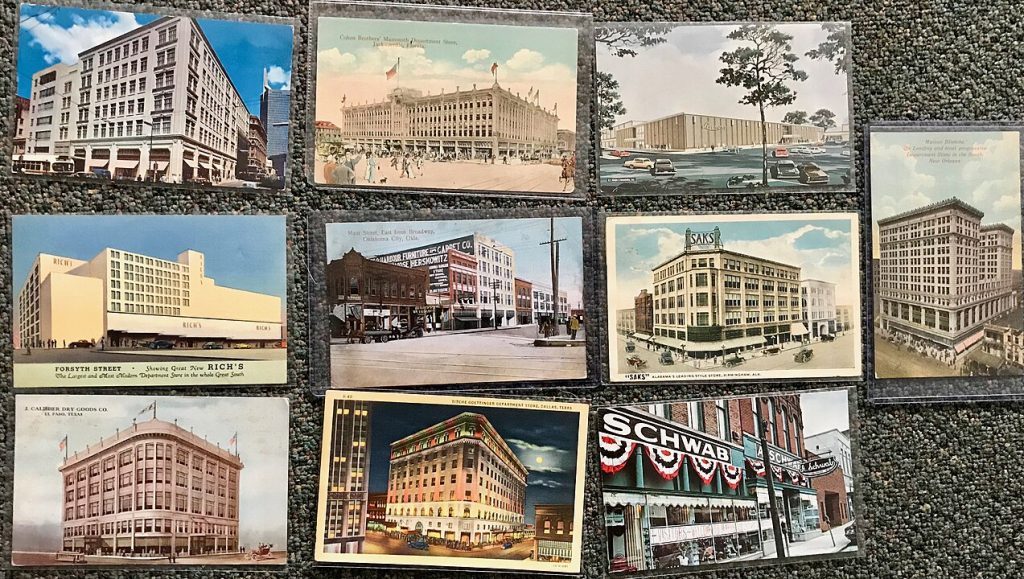

Adopté comme moyen de correspondance dans le monde entier, ce petit carton au format standard s’expédie des quatre coins du monde, offrant une sélection d’images de chaque époque, de chaque village. Cela fait la joie des collectionneurs·euses, mais aussi des chercheur·euses qui exploitent ces fonds désuets, mais riches en informations. Ainsi, le sociologue Jean Epstein s’intéresse aux cartes postales de cités HLM, reflet d’une époque révolue. « Ces cartes nous montrent aussi que ces quartiers, aujourd’hui stigmatisés et dévalorisés, ne l’ont pas toujours été. Achetées et envoyées en masse, elles nous montrent enfin qu’il y a eu un moment de l’histoire de France où l’on était fier d’habiter dans ces quartiers et de les montrer à sa famille », explique-t-il. Il partage ces trouvailles sur les réseaux sociaux, faisant voyager les cartes d’une autre époque dans l’espace dématérialisé et sans frontières du web.

Ce fabuleux fonds d’images, passées ou contemporaines, a aussi été exploité par les artistes. Les merveilles du monde qui s’étalaient sur carton ont inspiré le facteur Cheval. Il a repris des motifs des cartes qu’il distribuait dans ses tournées pour l’architecture de son Palais idéal, à Hauterives au début du 20e siècle. D’autres artistes ont utilisé la carte postale comme support à cette époque : dadaïstes et surréalistes ont réalisé des collages, tandis que les artistes des maisons d’édition de cartes postales créaient d’étranges visuels commercialisés.

Dans les années 1960, au principe du détournement de l’objet s’ajoute la contrainte d’utiliser le service postal. Cette pratique artistique prend le nom de Mail Art. L’œuvre oblitérée voyage par la Poste, tissant un réseau de liens sociaux et privilégiant la relation humaine concrète, à rebours des réseaux sociaux actuels, par essence virtuels. Plus près de nous, les photographes Stephen Shore ou Martin Parr, par ailleurs grand collectionneur de cartes postales, utilisent le langage visuel propre aux cartes postales pour prendre des clichés de lieux ordinaires. Certain·es artistes brodeur·euses font de même en tableaux de fils, comme Sandrine Torredemer, alias La Filature, d’autres utilisent la carte postale comme support, comme l’Américaine Han Cao.

La carte postale avait déjà ses musées (musée de la Poste à Paris, musée de la Carte postale à Antibes, Le Carton voyageur à Baud, musée de la Carte postale à Mortagne-sur-Gironde et même en ligne sur Google Arts & Culture), mais ces réutilisations artistiques lui ouvrent les portes des centres d’art. Elle n’y est plus cantonnée dans la boutique de souvenirs, elle devient sujet d’expositions temporaires.

La carte postale se réinvente sans cesse. Elle se positionne comme une alternative humaine et concrète dans un monde de plus en plus dématérialisé. Plus qu’un objet, elle est un lien : celui qui connecte l’action d’écrire, le plaisir de choisir et la joie de recevoir. Elle représente une bulle intemporelle, un moyen de résister à l’immédiateté et à la fugacité des communications numériques. Tant qu’elle suscitera des sourires, des rêves ou de l’inspiration, la carte postale conservera une place dans nos boîtes aux lettres et dans nos vies.

Publié le 09/07/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

Cartes postales en noir et en couleurs, par Albane Penaranda | France Culture, 27 juin 2021

Que nous disent les cartes postales ? Toutes sortes de choses, au recto et au verso, comme nous le découvrons dans cette sélection d’archives sonores qui nous fait voyager dans l’histoire de la carte postale.

Théorie de la carte postale

Sébastien Lapaque

Acte Sud, 2014

Qui sinon Sébastien Lapaque pour exalter l’usage de la carte postale comme geste poétique autant que comme art de vivre et d’être au monde ! Sa Théorie offre une brillante et irrésistible promenade sensible dans l’esprit, l’histoire et la pratique de correspondances électives dont le charme agit toujours sur notre ère électro-numérique.

Marleb : 20/08/2025 15:17

Bravo pour l´article qui est très inspirant !

Hélène Becquembois : 20/08/2025 17:02

Merci pour ce compliment !

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires