La photographie comme pièce à conviction

Un reporter mythique, un résistant de l’ombre et une photojournaliste qui couvre les conflits oubliés. Albert Londres, Raoul Minot, Marie-Laure de Decker ont fait de la photographie une arme de témoignage. Avec la conviction commune que montrer c’est déjà combattre, leur travail rend compte, sans ambages, d’un siècle de violences et d’oppressions.

Albert Londres – le regard et la plume

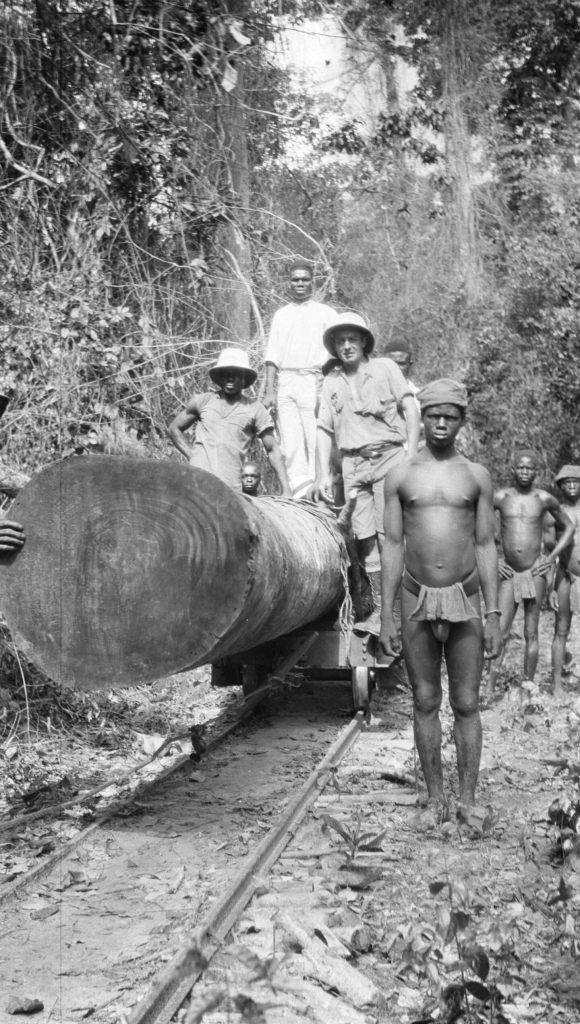

Célèbre pour avoir « porté la plume dans la plaie », Albert Londres (1884-1932) est moins connu pour son important travail photographique. Près de 800 clichés, pris au fil de ses voyages, ont été récemment exhumés. Ils révèlent une facette plus visuelle, et tout aussi engagée, de son journalisme.

D’abord méfiant envers la photographie, l’expérience qu’Albert Londres fait de la Première Guerre mondiale au sein de la Mission de la presse française bouleverse son rapport à l’image. Marqué par la censure militaire et les retouches imposées à ses textes à des fins de propagande, il comprend qu’un cliché peut, au même titre que l’écriture, servir la vérité. En 1919, il rejoint l’Excelsior, un journal précurseur qui publie des dizaines de clichés par numéro. Entre janvier 1919 et novembre 1922, Albert Londres parcourt vingt-quatre pays et quatre continents avec une volonté croissante : non seulement raconter l’actualité, mais aussi la montrer.

Toujours équipé de son Vest Pocket Kodak, appareil discret et léger, le reporter préfère cependant confier l’illustration de ses enquêtes à des photographes locaux. Ainsi, lorsqu’il dénonce les conditions inhumaines du bagne de Cayenne, les clichés publiés sont en réalité d’Alfred Jeannin, bien que signés d’Albert Londres, sans doute pour protéger le photographe des représailles. De même, en 1923-1924, alors qu’il enquête sur les abus dans les forteresses militaires françaises au Maghreb, les images qui lui sont attribuées sont en fait prises par Léon Gillot, son fixeur sur place.

Albert Londres dénonce la mort de 17 000 personnes lors de la construction de la voie ferrée Congo-Océan. « Si Monsieur le ministre des colonies ne me croit pas, je tiens les photos à sa disposition. » (Albert Londres).

© Archives du prix Albert-Londres

Peu à peu, l’image devient pour lui un outil de preuve. Ce « redresseur de torts » agit dans l’espoir de provoquer des changements concrets, et il y parvient. Ses articles sur les bagnes contribuent à leur réforme, et la prison marocaine de Dar-Bel-Hamri est provisoirement fermée sept mois après la parution de son enquête sur les centres militaires africains : Dante n’avait rien vu (1924).

Albert Londres n’hésite pas non plus à se mettre en scène dans ses reportages. Les photographies de lui en action renforcent la dimension immersive de ses récits, et la proximité avec son lectorat. En découvrant son reportage de 1928 sur la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan, on décèle même une véritable stratégie visuelle : chaque image accompagne une séquence précise de son récit écrit, renforçant à la fois la narration et la démonstration des faits.

Raoul Minot – l’œil clandestin du Paris occupé

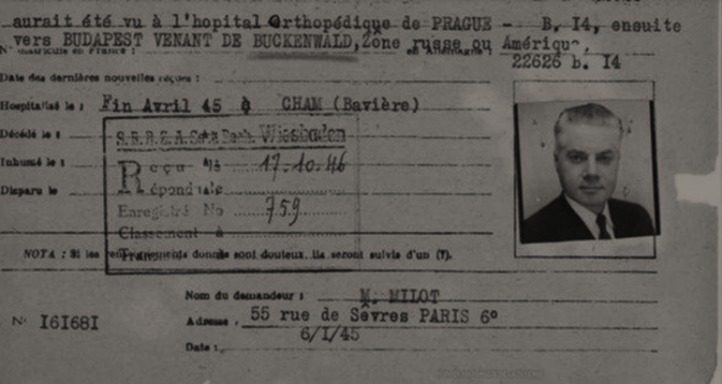

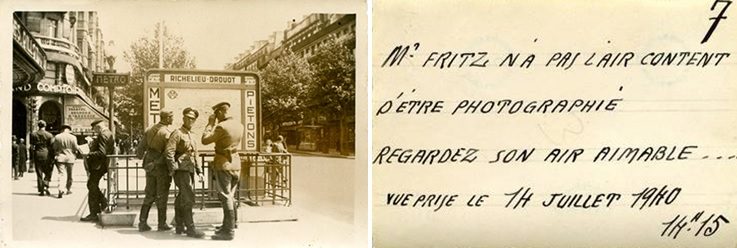

Les photographies prises à Paris par Raoul Minot, entre juin 1940 et juillet 1942, sont restées anonymes jusqu’en 2024, date de la parution dans Le Monde d’une remarquable enquête de Philippe Broussard. Elle révèle l’identité de l’auteur, photographe amateur, mais met aussi en lumière l’ampleur inédite de son travail : un corpus exceptionnel de plus de mille trois cents clichés de petit format, pris clandestinement et annotés. Le courage de ce résistant-photographe se mesure à l’aune de la férocité du contrôle de la presse et de la propagande imposés par le régime allemand. Une ordonnance du 16 septembre 1940 interdit même de « photographier en plein air, ou du fond d’une enceinte et de l’intérieur d’une maison », sous peine de prison, voire de mort.

Au début de l’Occupation, Raoul Minot (1893-1944) n’est qu’un simple employé du Printemps Haussmann. Marié, père d’un enfant, il se tient éloigné des mouvements politiques. Pourtant, à peine l’armistice de 1940 signé et l’arrivée des troupes allemandes dans la capitale, il entame une résistance discrète mais déterminée. Son arme : un Brownie Kodak 6/9, petit appareil cubique facilement dissimulable. Au péril de sa vie, il se promène et immortalise la capitale désertée et soumise. Pour développer ses clichés, il s’appuie sur le studio photo du Printemps dans lequel, malgré les pénuries, il a accès à des pellicules, du papier et du matériel d’impression.

Ce fonds photographique se distingue par sa quantité, mais surtout par ses sujets. Contrairement aux images de la presse collaborationniste, Minot capte des scènes de rue, des détails révélateurs. Il immortalise des affiches de propagande, des soldats arpentant les boulevards, un drapeau à croix gammée flottant rue de Rivoli… Il montre également l’installation des ennemis dans plusieurs hauts-lieux de pouvoir, le départ de trains de matériel et de chars pour l’Allemagne, l’emplacement de certains barrages. Des images susceptibles d’intéresser les premiers groupes de résistant·es qui se constituent dans la capitale à la fin de l’été 1940.

père le photographe. Annotations manuscrites au verso : « Mr. Fritz n’a pas l’air content d’être pho-

tographié. Regardez son air aimable… Vue prise le 14 juillet 1940. 14h15. »

Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne/fonds Raoul Minot, MET2025.2.0

Signe de son souci documentaire, Raoul Minot note, au verso de chaque cliché, la date, l’heure et le lieu de la prise de vue, et ajoute souvent des légendes empreintes d’ironie, raillant le comportement des « Fritz ». Avec l’aide d’un collègue, Louis Juven, ses images sont diffusées auprès d’un réseau de Résistance, et sont peut-être même envoyées à Londres.

Dénoncé en 1942, Minot est arrêté pour « activisme politique » et « activité anti-allemande ». Il est déporté et meurt en avril 1945 en Bavière, lors de la marche de la mort qui a suivi l’évacuation du camp de Buchenwald. Ses photographies laissent aujourd’hui un témoignage unique du Paris occupé, vu par un citoyen ordinaire devenu résistant de l’ombre.

Marie-Laure de Decker – l’humanité au cœur des conflits

Pendant quatre décennies, de la fin des années 1960 au début du 21e siècle, la photojournaliste Marie-Laure de Decker (1947-2023) a parcouru le monde pour immortaliser les événements majeurs de son époque.

Bien qu’elle ne se soit jamais définie comme photographe de guerre, elle a couvert de nombreux conflits, s’imposant dans un milieu largement masculin grâce à un regard courageux, sincère et humaniste. Son objectif se détourne des scènes de combats pour se concentrer sur les personnes qui font ou subissent ces conflits. Ainsi, pendant la guerre du Vietnam, elle se focalise sur les visages juvéniles de soldats américains attendant entre deux combats, ou sur ceux de la population locale qui vaque à ses occupations quotidiennes. Elle se rend également sur des zones peu couvertes par les médias internationaux, comme la guerre de réunification des deux Yémen en 1972, ou dans les camps de réfugié·es palestinien·nes en Jordanie, hérités des conflits israélo-arabes de 1948-1949 et de 1967.

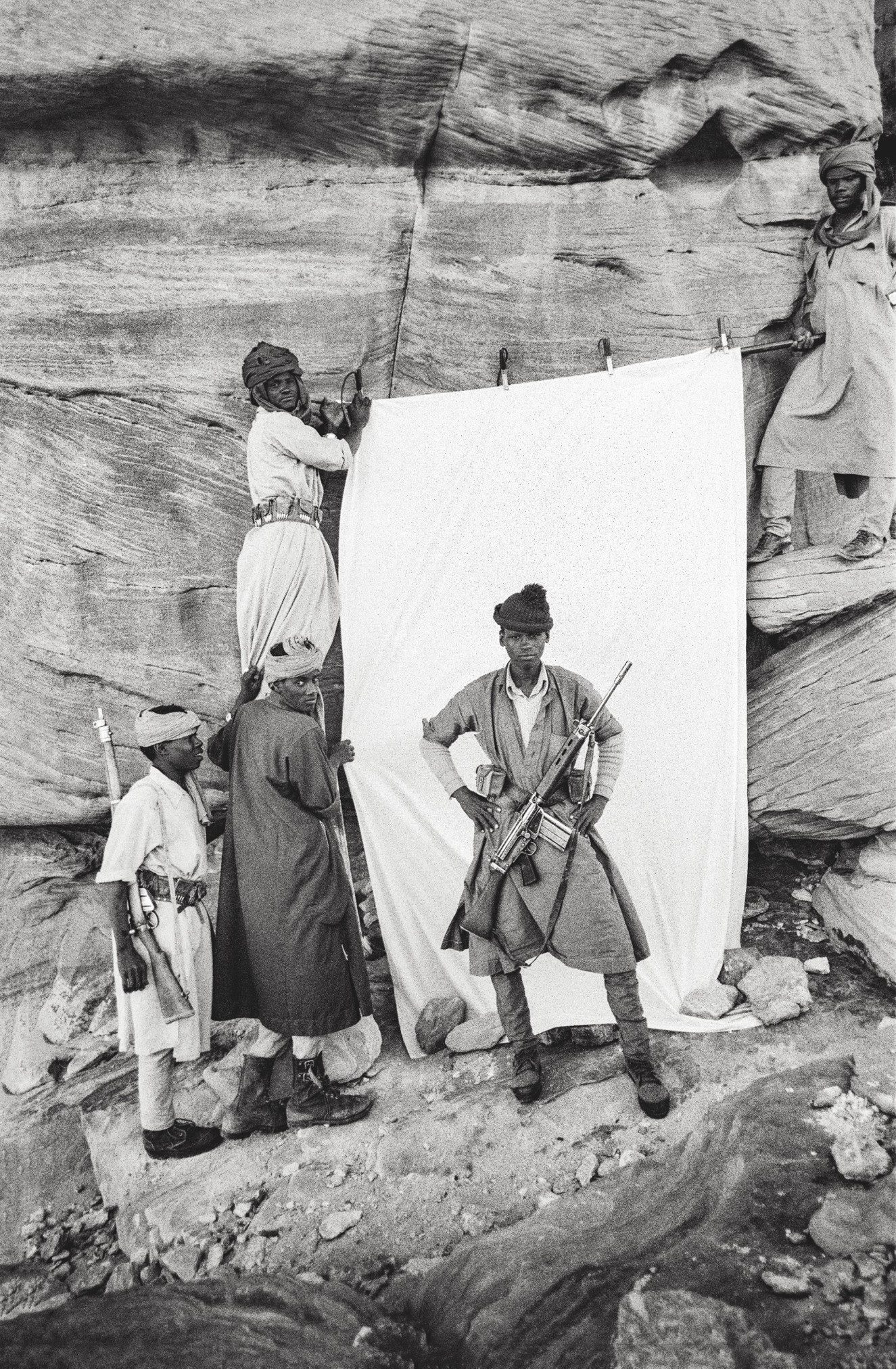

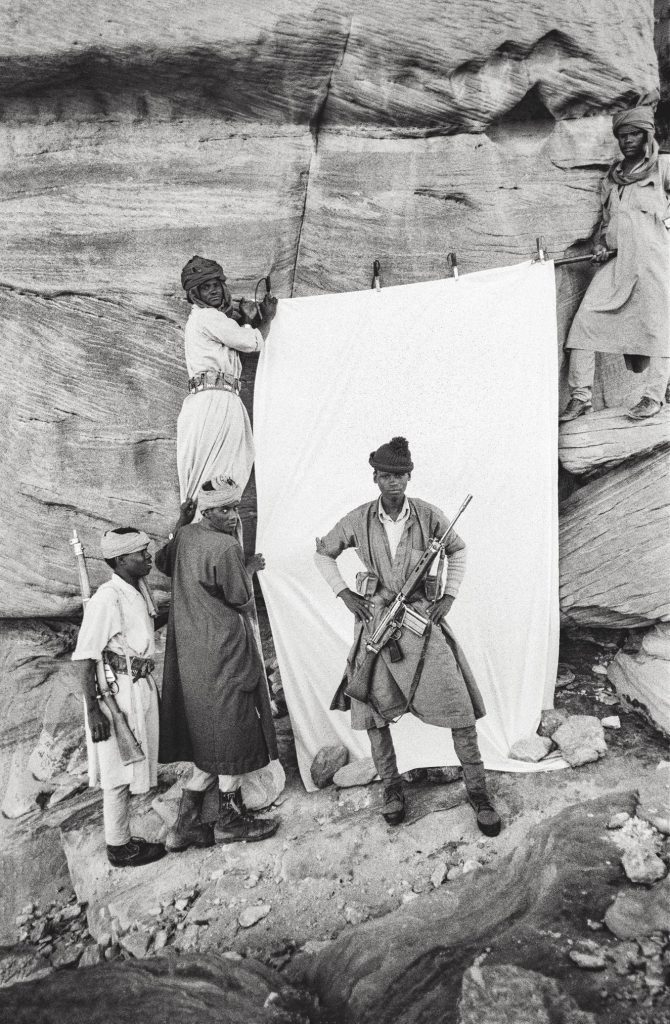

Rejetant le sensationnalisme, Marie-Laure de Decker considère la photographie comme un acte de conviction, et ses engagements transparaissent dans toute son œuvre. Arrivée au Tchad en 1975 pour couvrir la prise d’otage de l’archéologue Françoise Claustre par des nomades Toubous du Frolinat (Front de libération nationale du Tchad), elle découvre la guerre civile qui divise le pays. Elle reste près de deux ans dans ce qui devient son pays d’adoption. Ses reportages relayés dans la presse française et étrangère contribuent à faire connaître cette lutte anticoloniale, jusqu’à jouer un rôle dans la libération de l’otage.

Marie-Laure de Decker, Combattants du Frolinat, Tibesti, Tchad, 1976.

© Marie-Laure de Decker

Marie-Laure de Decker va même embrasser la cause des Toubous, en opposition avec la France de Giscard d’Estaing. Elle se révèle alors une portraitiste de talent, réalisant une remarquable série de portraits de soldats du Frolinat, tantôt posés, tantôt saisis sur le vif, traduisant leur détermination et leur profond désir d’indépendance. En 1983, elle suit le retour au Chili de son compagnon, Teo Saavedra, un opposant au régime d’Augusto Pinochet, réfugié à Paris. Elle y capture l’énergie des soulèvements organisés par le MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) à l’occasion du dixième anniversaire de la dictature militaire.

Durant sa carrière, en partie au sein de l’agence Gamma, elle a aussi documenté différentes causes sociales qui lui tenaient à cœur : les manifestations du MLF en France, la fin de l’apartheid en Afrique du Sud ou la sécheresse au Sahel. Elle met un terme à sa carrière de reporter de guerre en 1993 après un reportage éprouvant en Bosnie.

Par leur approche du réel et leur volonté de dévoiler l’invisible, Albert Londres, Raoul Minot et Marie-Laure de Decker ont fait de la photographie un outil de dénonciation, un moyen de mobilisation. À l’heure où la véracité des images est de plus en plus mise en doute, ces trois figures rappellent que photographier la guerre, c’est aussi raconter l’histoire autrement, avec empathie, lucidité et courage.

Publié le 29/09/2025 - CC BY-NC-ND 2.0 FR

Pour aller plus loin

Albert Londres et la photographie

Hervé Brusini

Le Bec en l'air, 2023

Une plongée dans l’histoire du début du 20e siècle, un voyage aux origines du journalisme contemporain, et une réflexion sur le rôle qu’y joue l’image, à travers les photographies du journaliste Albert Londres, prises dans le monde entier. © Électre 2023

À la Bpi, 77 LON

Le Photographe inconnu de l'Occupation

Philippe Broussard

Seuil, 2025

Apprenant la découverte sur une brocante d’un mystérieux album de trois cent soixante-dix-sept photos prises clandestinement à Paris et en banlieue entre 1940 et 1942, Philippe Broussard, journaliste au Monde, se lance dans une enquête vertigineuse pour tenter d’en identifier l’auteur.

Pendant quatre ans, il scrute le moindre indice, tire le fil de pistes plus ou moins fiables, approchant peu à peu la vérité de cette histoire tragique dont les spécialistes de l’Occupation et de la Résistance ignorent tout. Le succès des articles qu’il fait paraître, à l’été 2024, relance ses investigations. Philippe Broussard veut aller plus loin : reconstituer la vie de ce héros anonyme, mort en déportation, et de ses proches est devenu pour lui une obsession. [Site de l’éditeur]

En cours d’acquisition à la Bpi

Marie-Laure de Decker. Exposition à la Maison européenne de la photographie (juin-septembre 2025)

Marie-Laure de Decker, Victoria Aresheva, Damarice Amao, Paul Bernard-Jabel

La Martinière, 2025

Rétrospective consacrée à la photographe Marie Laure de Decker, dont l’engagement, l’éthique et le courage transparaissent dans ses images. Durant plus de quatre décennies, elle témoigne des bouleversements du monde, de la guerre du Vietnam au Chili, en passant par le Yémen, l’Inde, le Mozambique, le Cambodge, le Japon ou l’Union soviétique. Elle pratique également la photographie de mode et de cinéma.

À la Bpi, 770 DECK

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires