Une journée avec Judit Elek

Pour préparer la rétrospective « Judit Elek, l’art des yeux ouverts », Marion Bonneau, programmatrice à la Cinémathèque du documentaire, se rend à Budapest en juillet 2025 pour s’entretenir avec la réalisatrice hongroise, pionnière du cinéma direct. Une rencontre privilégiée avec une cinéaste admirable qui s’est éteinte quelques mois plus tard, pendant que la Cinémathèque du documentaire par la Bpi programme la rétrospective de son œuvre. De ce portrait, nous retenons que Judit Elek est un témoin précieux des catastrophes du siècle dernier et que son cinéma est à son image : courageux, sensible et sans concession.

Un endroit hors du temps

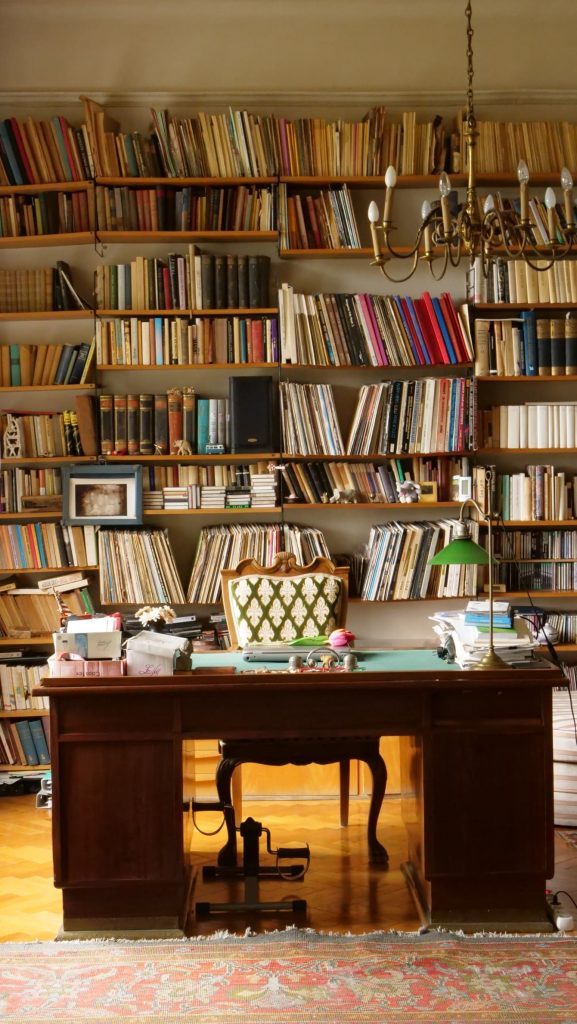

Pour trouver la maison de Judit Elek, il faut grimper les collines à l’ouest de Budapest. La rue est arborée, le ciel est bas et, derrière une grille ancienne, une maison se tient haute au milieu d’un jardin. Elle est impressionnante, d’un faste abîmé, avec de grandes fenêtres et de nombreuses portes. Après avoir gravi quelques marches, Judit Elek, petite silhouette de bientôt 88 ans, apparaît à contre-jour, au bout d’un couloir.

Elle m’accueille dans la lumière d’une vaste pièce, éclairée par une fenêtre en baie ronde. Nous nous trouvons dans le bureau de son défunt mari, Zsolt Kézdi-Kovács. Voilà déjà onze ans qu’il ne s’est plus assis à cette chaise. Sur la table, rien n’a bougé, Judit y a simplement ajouté une tulipe de tissu rose. Je comprends rapidement que nous sommes dans un endroit hors du temps où chaque objet, soigneusement mis en scène, a une place précise. Comme dans ses films, Judit ne laisse rien au hasard. Chaque élément porte un sens, rentre dans un cadre et participe à raconter les personnages, à préserver une mémoire.

Elle a rencontré Zsolt en 1956. Il avait été admis en même temps qu’elle à l’École nationale de théâtre et de cinéma de Budapest, l’année de l’insurrection populaire écrasée par les forces soviétiques. Sur le manteau de la cheminée trônent deux Léopards de Locarno, le prix qu’il a gagné pour son premier long métrage, Zone tempérée (1970), et celui qu’elle a gagné pour son premier long métrage, Où finit la vie ? (1968). Judit et Zsolt ont tracé distinctement leurs chemins de cinéastes. Elle lui est venue en aide seulement vers la fin, lorsqu’il lui restait beaucoup de recherches à mettre en forme mais n’avait plus l’énergie suffisante pour travailler. Le duo a ainsi accumulé un important matériel documentaire sur la Transylvanie. Il n’a pas pu être exploité et repose au grenier. Peut-être servira-t-il un jour ?

Devenir cinéaste, sans se soucier de la norme

Elle m’explique que dans chaque pièce, il y a une table pour travailler et un lit pour dormir. D’ailleurs, la nuit précédente, elle n’a pas dormi avant cinq heures du matin, trop occupée à s’affairer dans les papiers et les photographies qu’elle aimerait partager. Ilona, la personne qui lui vient en aide à domicile, lui a répété qu’elle n’était pas une personne normale. « Mais en même temps, être cinéaste c’est accepter d’avoir un rythme différent, n’est-ce pas ? », commente-t-elle avec certitude. Ce qui est certain, c’est que Judit Elek se situe en dehors de la norme. Pas étonnant qu’elle ait été la première femme à être acceptée dans une formation à la réalisation en Hongrie. À 17 ans, elle avait décidé, à l’insu de ses parents et malgré une bourse pour des études littéraires, que ce serait l’école de cinéma, sinon rien.

« Être cinéaste c’est accepter d’avoir un rythme différent, n’est-ce pas ? »

Judit Elek

Et déjà au lycée, pour échapper à une école bourgeoise non-mixte du centre de la ville, elle convainc le directeur d’une autre école de l’accueillir dans cet établissement éloigné de son domicile, où l’on enseigne le russe qu’elle veut apprendre. Là-bas, on se mêle aux garçons, et elle peut rencontrer d’autres classes sociales. Judit Elek ne manque ni de volonté ni de cran, elle va là où elle veut.

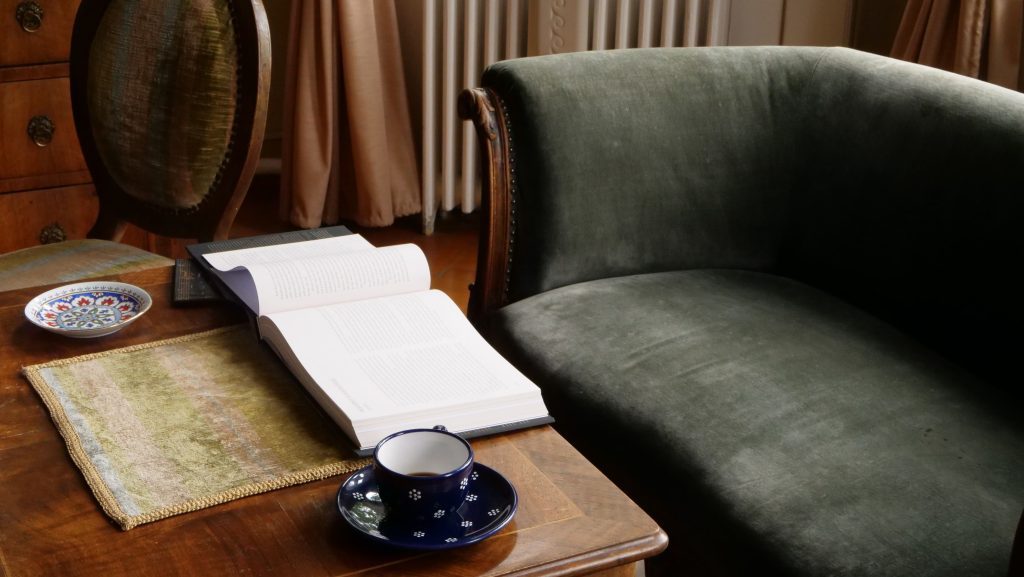

Et pour l’heure, elle n’a pas encore pris son petit-déjeuner. Alors, elle part dans la cuisine en me tendant le livre qu’elle a fait éditer et qu’elle souhaite m’offrir. Elle me propose de le parcourir pendant que je bois mon café.

Reconstituer une mémoire juive

J’ouvre le bel objet, fruit d’une immense enquête qu’elle a menée avec obstination, ayant abouti au film-performance Après tout, les morts chantent à nouveau… (2018). Je découvre avec intérêt le texte racontant cette recherche de longue haleine. Je parcours les partitions collectées par Miksa Eisikovits et les photographies de Roman Vishniac qui nous plongent dans la communauté juive hassidique de la région du Maramureș, en Transylvanie, dans les années 1930. Une musique et des visages qu’elle a cherché à faire ressurgir de l’oubli après avoir rencontré Elie Wiesel, dont elle a réalisé le portrait (Dire l’indicible – La Quête d’Elie Wiesel, 1996).

Je ne reste pas seule longtemps et je me demande si la maison est toujours aussi animée. Balázs Bodor, cinéaste et chef opérateur, a été convié. Il sort fumer une cigarette avec le fils de Judit, László Berger. László travaille lui aussi dans le milieu du cinéma, il est directeur de la photographie et producteur. Il a grandi entre les plateaux de tournage et les 26 000 livres de cette maison. Il a même œuvré sur certains films de ses parents. Quand je lui demande de me décrire sa mère, il répond : « en tant que survivante de l’Holocauste, personne ayant vécu sous le régime communiste et femme cinéaste, ma mère a la personnalité la plus forte que j’aie rencontrée. »

Une expérience de cinéma direct

Judit nous emmène, Balázs et moi, dans ce qu’elle appelle la « chambre de travail », son bureau à elle. Je lui demande si c’est dans cette pièce qu’elle élabore ses projets : « c’est le cas, mais partiellement, car là où je travaille le plus, c’est dans ma tête ». On se sourit.

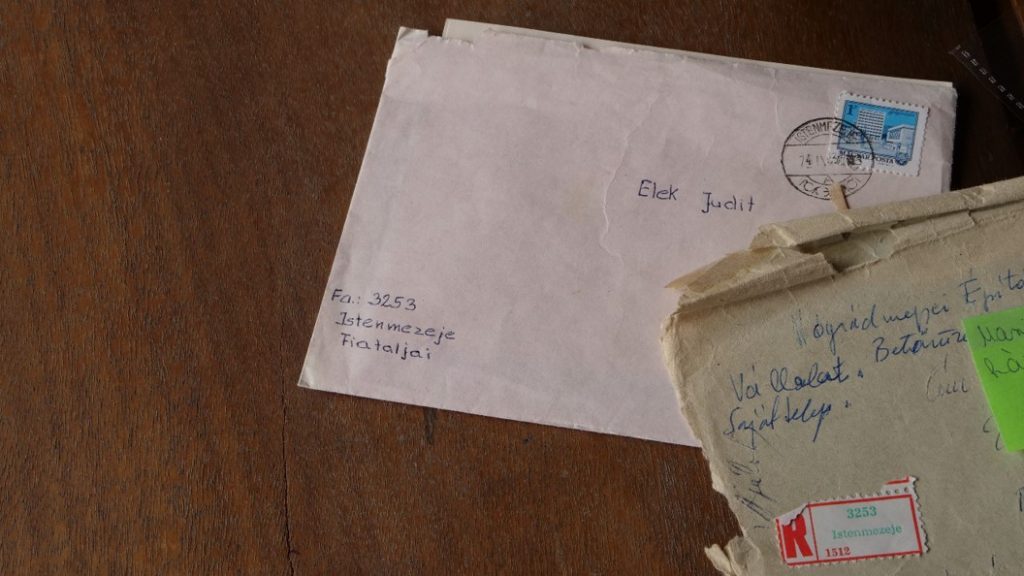

Elle montre à Balázs des archives concernant son expérience à Istenmezeje, une petite commune au nord-est de Budapest : des photographies et des lettres jonchent la table, le doigt de Judit pointe des éléments qu’elle commente en hongrois. Je n’ai pas accès à ce qu’elle évoque, mais je connais déjà quelques bribes de cette histoire : un tournage sur cinq ans et une relation de confiance établie avec les personnes qui habitaient Istenmezeje.

Deux films en résultent : Un village hongrois (1973) et Une histoire simple (1975). On y suit plus particulièrement les trajectoires d’Ilonka et Marika, à la sortie de l’école. Encore au seuil de leur vie, elles sont confrontées à des dilemmes, entre les injonctions sociales et leurs aspirations personnelles.

Tout cela a été très mal reçu par la critique de l’époque. Les personnes filmées ont lu les mots durs, elles ont été heurtées, se sont senties trahies par la cinéaste. Judit avait tourné un volet sur sa relation avec le village, prévoyant un troisième film, qui aurait justement questionné sa place, sa responsabilité. Ce film n’a jamais vu le jour et Judit s’est détournée de la pratique documentaire durant de nombreuses années, préférant la distance des histoires rejouées. Plus tard, Zsolt Páll, qui a travaillé récemment avec elle en tant qu’assistant-réalisateur, me raconte que tout ce qui avait été tourné pour ce troisième film a été perdu dans un dégât des eaux. Il ne reste que les pages transcrites…

Traverser un 20e siècle hongrois

Nous nous installons pour filmer l’entretien, je me tiens face à elle, intimidée. Elle me dit qu’elle doit encore enfiler ses lunettes. Je lui demande si c’est pour mieux voir, elle me répond que c’est pour mieux se cacher.

Lors de notre discussion, elle revient à ses souvenirs personnels, aux expériences de son enfance. Elle me dit : « Quand j’étais plus jeune, on me disait souvent que les personnes âgées semblaient retrouver une mémoire vive de leur passé le plus lointain, alors que leur mémoire récente commençait à s’estomper. Peut-être que c’est ce qui m’arrive ? En tout cas, je vois bien que je retrouve les origines de certaines choses. »

La cinéaste me mène dans les moindres détails de son passé et se raconte avec une grande expressivité, en rejouant certains dialogues, ponctuant son récit de silences qui en disent long.

Je l’interroge sur une certaine sensibilité qui se retrouve dans son cinéma, je lui pose des questions sur la solitude ou son rapport à la musique. Pour expliquer cela, elle remonte très loin. Car pour bien comprendre, on ne peut pas faire abstraction des événements historiques et de la trajectoire familiale qui ont fait d’elle une survivante du ghetto, une enfant, considérée orpheline, exploitée, une jeune femme qui semble s’être mariée trop tôt, contre son gré… Tout cela, avant de devenir cinéaste.

Nous avons peu parlé de films, de méthodes de tournage, de questions techniques. Mais j’ai traversé auprès de Judit un 20e siècle tourmenté. J’en ai appris davantage sur l’histoire de la Hongrie, ce pays qu’elle décrit comme si petit, et pourtant au centre de tous les malheurs, ce pays qu’elle n’a jamais quitté malgré la censure et le manque de reconnaissance.

Surtout, j’ai rencontré une incarnation du courage, forgée par le sens du devoir, ébréchée par les drames de l’existence, instillant une lumière des plus inspirantes.

Publié le 02/10/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

1956, Budapest, l'insurrection. La Première révolution anti-totalitaire

François Fejtö

Complexe, 2006

L’insurrection hongroise d’octobre 1956 n’a pas été un accident de parcours, mais la première manifestation spectaculaire de rejet par les nations d’Europe centrale et orientale du système totalitaire que l’Union soviétique leur a imposé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

À la Bpi, 949.2 FEJ

Le Cinéma direct. Un art de la mise en scène

Caroline Zéau

Éditions l'Âge d'Homme, 2020

Qu’est-ce que le cinéma direct ? Une forme ? Un style ? Une sous-catégorie du cinéma documentaire caractérisée par l’absence de mise en scène ? Une utopie cinématographiquedepuis longtemps dépassée ? À l’heure où le cinéma synchrone et léger, aujourd’hui numérique, est devenu un langage commun accessible à tous, que reste-t-il de ce moment où les documentaristes aspiraient à faire des films aussi improvisés et perméables que la vie elle-même ? Alors que chacun peut filmer avec son téléphone ses enfants ou l’épicier du coin, que nous apprend cette volonté de porter à l’écran le destin de l’homme ordinaire ? Et à l’heure de la « post-vérité », que retient-on de cette conviction de pouvoir dire vrai ?

À la Bpi, 791.2 ZEA

Le Documentaire passe au direct

Guy Gauthier

VLB, 2003

De nouvelles techniques de prise de vue et de son synchrone ont révolutionné le documentaire au début des annnées 1960. Les auteurs racontent comment le cinéma-vérité est alors apparu en France, au Québec et aux États-Unis, avec des réalisateurs comme Jean Rouch, Chris Marker, Pierre Perrault, les frères Maysles, Frederick Wiseman, et des débats sur ces pratiques mêlant documentaire et fiction.

À la Bpi, 791.2 GAU

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires