Rencontre avec Dominique Cabrera

« Conserver la trace des vivants, la présence des êtres »

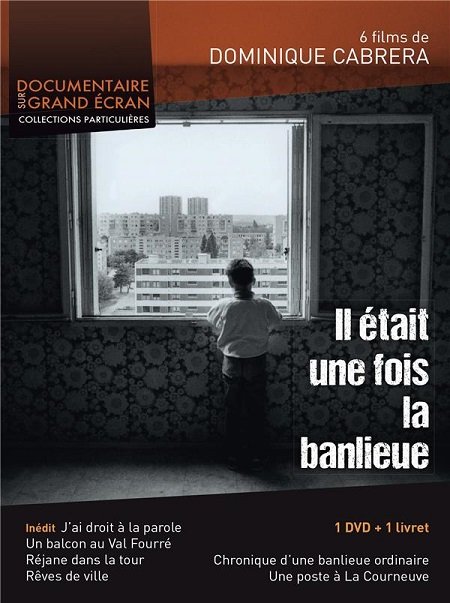

Depuis Ici là-bas, son premier documentaire en 1988 à Corniche Kennedy, son dernier film de fiction sortie en 2016, Dominique Cabrera tisse une œuvre protéiforme entre autobiographie et fait social, entre le je et le nous. Sensibilité, empathie et foi dans la force émancipatrice du collectif constituent le fil conducteur de son travail.

Balises a rencontré la cinéaste à l’occasion de la rétrospective qui lui est consacrée par la cinémathèque du documentaire à la Bpi en mai 2021.

Il y a souvent, dans vos films, une quête de l’histoire, de la trace. Est-ce pour vous, comme le dit l’historienne Sophie Wahnich dans Le beau dimanche, une manière de « réveiller les morts » ?

Le livre de Julie Savelli sur mon travail m’a fait le grand cadeau de considérer mes films non plus comme des moments, des évènements mais dans leur mouvement d’ensemble. J’ai donc pu me poser ce genre de questions, et je dirais qu’il s’agit plutôt de conserver la trace des vivants, la présence des êtres.

Sophie Wahnich dit, dans Le beau dimanche, que faire de l’histoire, c’est chercher la compagnie des fantômes. Les fantômes, ce sont à la fois les morts, ce qui a été avant nous, qu’on essaie de se représenter ou dont on essaie de matérialiser la présence, et aussi l’invisible, ce qui nous fait agir et qu’on ne peut pas saisir, cette espèce de moteur, social, intime, historique, politique, qu’est le réel. Peut-être qu’on peut tâcher de représenter le réel, l’invisible par excellence, à travers des fantômes.

Vous filmez souvent les réactions que provoque votre caméra. Est-ce une manière d’apparaître en creux ? De montrer que votre présence influe sur le réel que vous filmez ?

En fait, ce que j’aime vraiment, c’est quand il y a quelque chose de vivant dans une séquence, quelque chose qui fait sentir la complexité de la vie, comment l’herbe pousse par tous les bouts, comment l’inconnu surgit. Garder les réactions des autres, cela rend visible dans le film, le fait que c’est un film en train de se faire. C’est beaucoup plus beau quand on arrive à faire apparaître la couture et le tissu cousu. J’aimerais bien arriver à le faire davantage. Montrer le film en train de se faire tout en gardant la force de la fiction, à laquelle on croit comme quelque chose qui tombe du ciel, sans couture. J’admire les écrivains ou les cinéastes qui arrivent à faire ce double mouvement. Godard, ou Agnès Varda par exemple.

Vous filmez aussi beaucoup les caméras des autres, les dispositifs, les techniques. Est-ce que cela participe du même mouvement de « montrer les coutures » ?

Ce sont des réponses différentes selon les moments. Dans Notes sur l’appel de Commercy, par exemple, j’avais été touchée par les revendications des Gilets jaunes, mais aussi intriguée, en tant que cinéaste, par la mise en scène de l’appel de Commercy. Cette forme très spéciale, exceptionnelle d’écriture cinématographique était le signe que quelque chose de nouveau cherchait à naître. J’ai eu le fort désir d’aller à Commercy, par soutien, mais aussi par curiosité pour ceux qui avaient ainsi mis en scène cet appel. Et je me suis dit que j’allais essayer de documenter ces deux journées. Mais dans la nuit, j’ai dû choisir entre emmener un duvet ou une caméra. Il faisait moins quatre, j’ai choisi le duvet en me disant que je filmerai avec mon téléphone. J’ai cherché du côté de leur écriture, de la manière dont ils se représentaient, dont ils produisaient et contrôlaient leurs propres images. J’admirais comment ils s’étaient mis en scène, tous ensemble, prenant la parole en plan-séquence, sans coupe, s’inscrivant obstinément ailleurs que dans la communication ou le spectacle. Si quelqu’un fait une erreur, on la garde. On est là face au monde dans la fierté de ce qu’on est, sans honte. J’ai essayé d’être de ce côté-là en faisant ce film improvisé.

Dans Demain et encore demain, un film autobiographique que j’ai tourné en 1995 où je filmais ce que la vie m’apportait chaque jour, je me suis dit que ce serait beau d’avoir d’autres points de vue que le mien pour réaliser cet autoportrait comme dans un puzzle. On allait chercher à poser d’autres pièces, qui seraient peut-être dissonantes et qui, du coup, participeraient à une forme d’harmonie. J’ai donc donné ma caméra au type qui me servait le café le matin au bistrot, à mon fils, à son père, à mon amoureux… C’était une manière d’expérimenter un autoportrait comme décentré par instants de mon point de vue.

C’est dans cette même démarche que vous intégrez souvent, dans vos films, des matériaux exogènes, comme dans Rêves de ville par exemple, avec les images de ce jeune homme qui essaie de filmer la destruction des tours du Val Fourré et qui n’y arrive pas ?

Ça, par exemple, c’est un cadeau de la vie ! Il s’appelait Badou. Quand on préparait le film, je savais qu’il voulait filmer la destruction des tours. Mais il n’y arrive pas, il rate le moment fugace de l’effondrement et le fait qu’il le rate, c’est bien mieux que s’il y parvenait. J’ai un désir effréné de perfection, mais l’imperfection, c’est la vie. Le cinéaste Paul Vecchiali disait : « Sur un tournage, tout ce qui arrive est bien ». Quand ça ne marche pas, quand ça fait mal, c’est le réel qui se manifeste. Il faut le comprendre et arriver à en faire quelque chose… Je ne dis pas que j’y arrive mais j’essaye de ne jamais oublier que « tout ce qui arrive est bien » !

Le point commun entre tous les personnages que vous filmez est la grande empathie que l’on ressent pour eux. Choisissez-vous de ne filmer que des gens que vous aimez ?

C’est une question que je me pose souvent. C’est vrai que filmer quelqu’un qu’on n’aime pas, c’est compliqué parce que filmer quelqu’un crée les conditions d’une empathie, d’un amour, d’un échange, d’un don mutuel avec cette personne. On met en valeur son humanité. Alors, filmer l’ennemi, comment faire ?… J’aime énormément M le maudit, de Fritz Lang, par exemple. Représenter un personnage qui assassine des enfants et le filmer avec humanité et empathie, sans pour autant passer de son côté. Je n’ai jamais même essayé d’aller de ce côté-là. Peut-être un jour, si je grandis suffisamment… Pour l’instant les projets qui se présentent à mon esprit sont du côté de la sympathie. Mon mouvement de cinéaste doit prendre racine dans la petite enfance, dans l’admiration, dans l’amour de quelque chose de plus grand que soi. J’ai le vif désir de partager la beauté de ceux que je filme. Mais qu’est-ce qui se passe quand ça n’y est pas, ou pas autant qu’on le voudrait ? Ça m’est arrivé quelques fois. Parce que j’ai mal choisi, parce que l’autre est mal luné ou moi, maladroite… C’est là qu’il faut arriver à se dire que « tout ce qui arrive est bien » ! On ne filme pas seulement une personne, on filme la relation qu’on a avec cette personne, on filme entre nous deux. Et quand ça n’y est pas, on essaye de trouver un moyen que ça y soit quand même…

Vous filmez avec passion les groupes, les collectifs. Le cinéma est-il pour vous également une communauté ou est-ce un moyen d’adhérer à des collectifs ?

Le fait qu’on fabrique le film ensemble nous porte, me porte. Avec des conflits, des tensions, ce n’est pas toujours tout rose mais c’est grisant cette énergie, c’est vivant, vibrant. On est agrandit par les autres. On est seul pour réaliser un film, c’est effrayant mais on est aussi ensemble. Ils sont là, à pousser dans le sens du film qu’ils imaginent, qu’ils devinent parfois mieux que moi, c’est beau. C’est vrai que je me suis souvent donné pour sujet des groupes, des ensembles. On m’a souvent parlé de « film choral ». Il m’est moins naturel de faire un film sur une seule personne. On ne vit pas seul, même si on peut en avoir le sentiment. On existe dans une galaxie, qu’on se représente plus ou moins clairement, mais qui est là, constituée d’amis, de voisins, d’une communauté professionnelle, du passé, d’ancêtres inconnus… La place qu’on a là-dedans interagit avec la manière qu’on a de se placer, de se poser, d’agir. C’est une vision qui n’est pas une décision de ma part, c’est comme ça. Peut-être parce que j’ai été marquée au moment de l’exil de ma famille pied-noir en 1962, par l’événement historique, collectif de l’indépendance de l’Algérie que j’ai éprouvée enfant dans sa dimension intime, au-delà des mots. Cette intrication entre un nous et un je, je ne l’ai pas choisie, elle s’est imposée.

J’ai également vécu l’émancipation des femmes. La place de ma mère, de mes tantes, de ma grand-mère, la place des femmes dans la société a bougé, heureusement, entre l’enfance et l’âge adulte. Les questions intimes se sont posées d’une autre façon. On vit les choses chacun dans sa singularité d’individu mais on est relié à un mouvement qui nous dépasse.

On vit en ce moment quelque chose de terrifiant, l’inverse de ce mouvement d’émancipation. Comme beaucoup d’enfants, j’ai grandi en étant émerveillée par le monde, les animaux, la nature, le fait qu’il existe des animaux sauvages, des fourmis, des abeilles… Je croyais que ce serait comme ça pour l’éternité, et en peu de temps, on a vu la disparition de ce réservoir de vie, d’imaginaire, de contes et de légendes. Quelque chose d’à la fois merveilleux et de vital, d’indispensable à la vie est en train de s’effondrer sous nos pieds. C’est un sentiment intime qui nous dépasse, qui devient collectif, politique.

Ces mouvements-là sont fondamentaux pour saisir comment on peut à la fois se relier à du collectif et se sauver, se respecter soi-même. J’ai la sensation qu’on est conditionnés par ces mouvements historiques, collectifs, sociaux et qu’en même temps on est des sujets libres. Pour moi, par exemple, le fait de rester consciente que je viens du peuple, d’en bas, d’être une « transclasse » passée dans une forme de bourgeoisie, le fait d’être déchirée avec un pieds de chaque côté, c’est essentiel à ma possibilité de liberté. On peut espérer ainsi mieux voir le monde et pouvoir bénéficier de vues de côté, comme on fait des pas de côté. Libre peut-être de liens, d’appartenances, libre de solitude. Le fait de se revendiquer comme des sujets libres dans un monde qui œuvre à nous modeler, nous coloniser sans trêve, c’est un défi à sans cesse relever.

Votre intérêt pour le commun est aussi un intérêt pour les formes collectives révolutionnaires.

C’est vrai. Cela tient à ma génération, qui a été nourrie par l’après-guerre, le Conseil national de la Résistance, les idées de socialisme, d’autogestion… J’ai été inspirée par ça, j’y ai cru et je crois encore d’une certaine façon qu’un autre monde est possible, qu’on peut par l’action humaine, politique, législative, par la démocratie en fait, créer des conditions d’une vie meilleure, humaine, éloigner de nous les eaux glacées du calcul égoïste…

Ce sont des plis qui sont aussi peut-être inconscients. Je me suis souvent demandé pourquoi le dénouement de mes films était du côté d’une amélioration, d’une forme de soin, de guérison. Il y a d’autres formes, le tragique par exemple, un personnage court à sa perte. Mais non, je n’y arrive pas. Ce n’est pas que je décide de ne pas le faire, ce n’est juste pas dans mon ADN. Mon mouvement intime, pour le moment en tous cas, c’est que l’on va trouver une solution, ça va aller mieux.

Vous avez beaucoup filmé la banlieue dans les années quatre-vingt-dix. Avez-vous envie d’y retourner, plus de 20 ans après, pour filmer ce mouvement dans le temps ?

Longtemps après Une poste à la Courneuve, je suis retournée là-bas faire une interview pour le journal local. Tout a changé. C’était passionnant. Ce serait bien de retourner faire un film à Mantes-la-Jolie ou à la Courneuve. Je suis sûre qu’il y aurait des choses belles, nouvelles, porteuses de vie à filmer. Mais j’ai peur du bilan. Je ressens parfois une sorte de désespoir devant la destruction des services publics, la montée du libéralisme, de l’individualisme, de la peur de l’autre, de la haine de l’autre, la marchandisation de tout : de notre attention, de notre regard, de notre intimité même. Mais je vois aussi des solidarités nouvelles, des expérimentations, la préfiguration d’autres relations sociales, d’autres rapports, des ilots d’un autre monde possible… C’est comme des sociétés qui se battent et on ne sait pas qui va l’emporter. Peut-être pas le pire.

Sentez-vous une parenté avec une nouvelle génération de documentaristes, comme Alice Diop par exemple, dont le dernier film, Nous, résonne avec votre travail ?

Bien sûr ! Alice, je la croise quelquefois, elle habite près de chez moi et je la connais depuis longtemps. J’ai aimé ses court-métrages, ses films… Je suis contente de voir qu’il y a un espace qui s’ouvre pour elle. C’est heureux de sentir qu’il y a d’autres cinéastes, ou d’autres personnes d’ailleurs, avec qui on pourrait avoir des affinités. Ça donne de la force. Affinités est un mot intéressant, qui évoque la parenté, l’alliance, mais aussi frontière. On est peut-être de la même famille mais on est différent, c’est riche. Ça me fait penser à Charles Juillet, un écrivain que j’aime énormément. Quand on lui demande pourquoi il fait ses livres autobiographiques, il répond « c’est peut-être une manière de rencontrer des semblables ». Ça m’a intéressée, cette réponse, je me suis demandé moi aussi pourquoi je faisais des films autobiographiques. Oui, je fais ces films pour garder la trace de ceux et de ce que j’ai aimé. Ils existent dans le film et ils ne vont donc pas tout à fait mourir, et d’une certaine façon, je ne vais pas mourir non plus tout à fait grâce au cinéma. Mais je fais aussi ces films pour rencontrer des personnes, des spectateurs pour qui ça a fait écho, à qui ça a fait découvrir quelque chose et qui vous découvrent alors un peu d’eux-mêmes, qui vont dire « je ressens les choses comme vous, pas tout à fait, un peu, beaucoup, passionnément et d’ailleurs voilà ce qui m’est arrivé à moi… ». Et quand je vois Alice passer en vélo dans la rue, aller faire ses films à elle, ça me réconforte. Je ne suis pas toute seule !

Dominique Cabrera, l’intégrale documentaire from Bpi Cinéma on Vimeo.

Publié le 03/05/2021 - CC BY-NC-SA 4.0

Pour aller plus loin

Dominique Cabrera. L’intime et le politique

Julie Savelli

De l'incidence, 2021

Ce recueil réunit des essais critiques, des documents de travail (y compris sur les projets en création) ainsi que des entretiens avec Dominique Cabrera et ses collaborateurs. Par la contiguïté de différents régimes d’écriture (scientifique, artistique, professionnel), il revêt autant de textures et de styles pour approcher l’œuvre de Dominique Cabrera sous un angle à la fois critique et génétique dans une démarche monographique inédite en France.

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires