Appartient au dossier : Claude Simon, la construction de l’œuvre

Claude Simon : une œuvre nourrie de souvenirs

Né en 1913 à Madagascar, fils d’un officier de carrière, Simon a vécu les événements historiques de la première moitié du siècle, souvent douloureusement. Son oeuvre est nourrie de souvenirs et d’histoires de sa famille.

Enfance

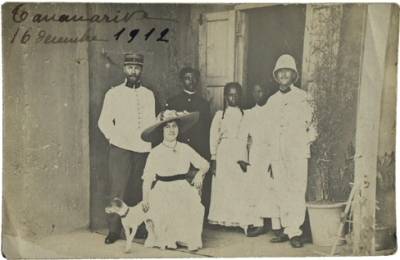

Les parents de Simon

Le capitaine Simon meurt au front en 1914, sa veuve en 1925. L’histoire de leur amour fait en partie la matière d’Histoire (1967).

Sur la photo ci-dessus :

Le capitaine : Louis Antoine Simon, capitaine de l’infanterie coloniale, sortait d’une famille de paysans du Jura.

La femme assise : Sa femme, Suzanne Denamiel appartient à une famille bourgeoise de tradition militaire depuis longtemps établie à Perpignan.

La famille maternelle

Simon a une petite enfance choyée.

Avant de mourir, la mère de Simon l’envoie en pension au Collège Stanislas à Paris. Simon se détache tôt de la foi que lui enseigne ce prestigieux collège catholique. Sa révolte perce dansHistoire, L’Acacia (1989) et Le Jardin des Plantes (1997). Il commente : « Etudes secondaires dans cet établissement religieux à la discipline sévère, mais délivrant un bon enseignement ».

La famille paternelle

Enfant, Simon passe des vacances heureuses chez ses tantes Simon à Arbois. Elle s’étaient sacrifiées pour favoriser la carrière de leur frère. Simon est attiré par leurs valeurs laïques et républicaines. Dans L’Herbe (1958), il décrit avec émotion l’agonie de sa «tante Mie».

Une jeunesse oisive

Dans les années 30, Simon suit une formation de peintre et pratique un peu la photographie. Il voyage à travers l’Europe. Il aide à faire passer clandestinement une cargaison d’armes en Espagne, mais il manque, dit-il, de « véritables convictions ».

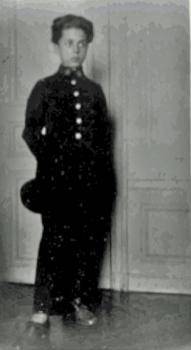

Sur la photo ci-contre :

Simon (à droite) à Barcelone en 1936.

Des souvenirs de Barcelone en ébullition reviennent dans La Corde raide (1947), Le Palace (1962) et Le Jardin des Plantes (1997).

La guerre

Simon est profondément marqué par la débâcle de 1940. Son escadron, envoyé à cheval contre les avions et les chars Nazis, est massacré dans une embuscade et son colonel abattu devant lui par un tireur isolé. Ci-dessous, une esquisse pour La Route des Flandres (1960) des errances de «Georges» avec son colonel et quelques cavaliers après le massacre de leur escadron. Simon reprend cet épisode dans Histoire, L’Acacia et Le Jardin des Plantes.

Plan des errances de Georges dans La Route des Flandres. Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Paris.

Les ancêtres

Des portraits d’ancêtres ornent les murs de la maison familiale à Perpignan. Dans La Route des Flandres Simon exploite le souvenir de ce portrait pour décrire un général révolutionnaire qui se serait suicidé.

Dans Les Géorgiques (1981) Simon fait revivre un autre ancêtre du côté maternel, Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, Conventionnel et général dans les guerres révolutionnaires et sous l’Empire. En parallèle, il décrit sa propre expérience de guerre et de vie militaire en 1939, et celle de George Orwell en Espagne en 1936-37.

Claude Simon s’inspire de ce portrait pour décrire « le corps enfermé dans la tunique cette fois sévèrement agrafée, rigide à force de broderies et de dorures » (Les Géorgiques, Minuit, p. 62-63).

Publié le 19/09/2013 - CC BY-NC-SA 4.0

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires