Appartient au dossier : 5 défricheurs du hip-hop en France

Les défricheurs du hip-hop en France #1 : Dee Nasty aux platines

Né en 1960, Dee Nasty est l’un des premiers à avoir introduit le hip-hop en France au début des années 1980. Musicien, arrangeur, animateur radio, il a toujours cherché à transmettre cette culture au plus grand nombre. L’artiste raconte à Balises ses premiers pas dans le hip-hop, avant une rencontre à la Bpi le 9 février 2024.

Propos recueillis par Marion Carrot (Bpi)

C’est quoi, le hip-hop ?

Le hip-hop est d’abord un pas de danse, créé en 1975. « Hip », c’est un mouvement de hanches, et « hop », un sautillement. Mais ça a réuni plusieurs autres arts de rue : DJing, rap, graffiti… avec en plus, autour, la notion d’excellence.

Comment avez-vous découvert le hip-hop ?

Je suis allé à San Francisco en 1975 avec mon grand-père. Déjà, à l’époque, il y avait là-bas des breakers, des graffeurs… Je pensais que c’était normal. J’y suis retourné en 1978 et j’y ai fait plusieurs longs séjours. J’adorais la soul et le funk, et j’ai découvert cette funk parlée qu’était le hip-hop. J’ai enregistré beaucoup de morceaux entendus sur des radios communautaires locales, j’ai acheté de nombreux disques et, en rentrant en France en 1981, j’ai voulu recréer et transmettre ce que j’avais découvert.

Très rapidement, j’ai fait du graff avec un premier collectif qui s’appelait The Ugly Three (Les Trois Dégueulasses). Ensuite, j’ai fait de la radio libre, du DJing, j’ai rappé en français, j’ai sorti un premier album en 1984… toutes les disciplines sauf la danse, parce que mon corps refusait !

Le hip-hop est quelque chose de très important pour les Afro-Américains, et ils sont à la fois dans la connaissance et dans l’excellence. Le but était de les égaler. On a appris beaucoup plus vite, jusqu’à être, en France, le deuxième chapter du hip-hop mondial, c’est-à-dire le deuxième lieu de développement du hip-hop, qui lui a permis de se propager dans le reste du monde. En France, il y avait un terreau solide, comme si c’était attendu. Par exemple, en 1984, l’émission de télévision de Sidney, H.I.P.-H.O.P., a touché beaucoup de monde.

Comment avez-vous commencé à diffuser du rap à la radio ?

J’ai eu la chance de commencer quand il y avait déjà les radios libres, et je suis passé par plusieurs d’entre elles : Carbone 14, Radio Diffusion Handicapé (RDH), Ark en Ciel, FG… La plupart étaient des radios rock, il n’y avait ni funk, ni hip-hop. Sur Ark en Ciel, en 1982, ma première émission s’appelait Funkabilly, en clin d’œil au rockabilly. Je suis aussi passé dans plein de petites radios associatives de banlieue parisienne, pour diffuser la bonne parole du hip-hop.

Et puis, avec l’arrivée des autorisations d’émettre en 1983, plusieurs radios ont fermé, comme Carbone 14 ou RDH, et d’autres ont pris de l’ampleur : Radio Ivre est devenue Radio Nova, La Voix du lézard est devenue Skyrock… La diffusion du rap à la radio a pris de l’ampleur. À Radio Nova, par exemple, j’avais enfin du matériel pour mixer en studio.

Comment avez-vous appris le DJing ?

À la base, je suis guitariste et bassiste. Ça m’a donné de la musicalité, mais aussi des mouvements de main – par ailleurs, je suis ambidextre. J’ai d’abord voulu jouer du funk et de la soul, comme je le faisais à San Francisco, mais l’époque était plutôt au rock. En 1982, le New York City Rap Tour est passé par le Bataclan et par l’Hippodrome de Pantin. J’étais là sur les deux dates. Il y avait Afrika Bambaataa et Grandmaster DST aux platines. Ils étaient très haut perchés, alors je ne voyais pas ce qu’ils faisaient, mais je reconnaissais les disques qu’ils jouaient grâce à mon séjour aux États-Unis. Je me demandais comment ils faisaient pour rallonger l’introduction, cutter le break, faire des baby-scratches… Je me suis dit que c’était ce que je voulais faire.

J’ai écouté tous les disques avec des scratches, et j’ai fait des essais avec le petit matériel que j’avais à la maison. J’ai cassé quelques cellules, c’est-à-dire le diamant du lecteur, parce que je ne savais pas qu’il fallait des cellules spéciales, coupées différemment pour permettre une lecture avant et arrière. J’ai vu qu’il fallait mettre une feutrine sous le disque pour qu’il glisse, alors je suis allé acheter un mètre de feutrine, que j’ai découpé moi-même. Et puis je me suis entraîné.

Quelques mois après, Grandmaster Flash and The Furious Five sont passés au Palace, à Paris. En 1981, ils avaient sorti The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Je pensais que c’était un medley découpé à la bande, c’est-à-dire en coupant et en assemblant des bandes magnétiques, mais Grandmaster Flash l’a joué en live, aux platines. Depuis le balcon, j’ai pu observer ses mouvements pour la première fois. C’est ma seule base, la seule fois où j’ai vu quelque chose. Après, j’ai trouvé mes propres manières de faire, à l’oreille. Ça m’a donné un style, et permis d’inventer quelques tricks, qui m’ont notamment servi pendant les championnats du monde de DJing organisés par le Disco Mix Club (DMC), à Londres en 1987, où j’ai fini troisième.

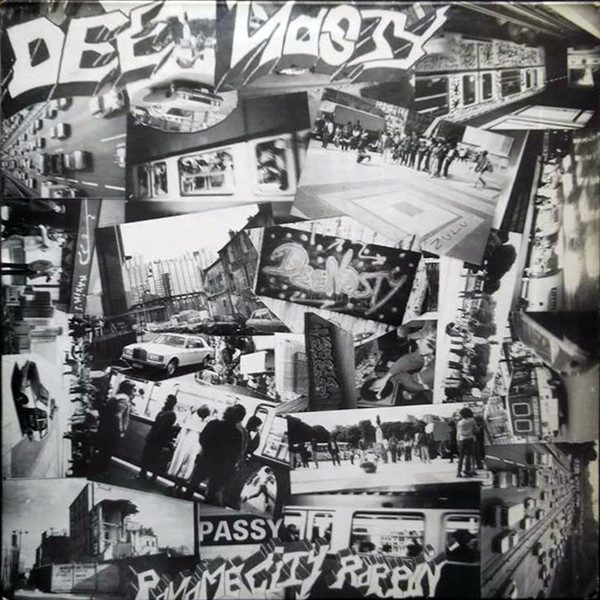

Comment avez-vous enregistré votre premier album, Paname City Rappin’, en 1984 ?

Je voulais le faire à l’américaine : tu n’as pas grand-chose, mais tu en fais le meilleur. La plupart des disques de hip-hop américains de l’époque étaient édités à 500 exemplaires, pas plus. Le prix en magasin était de 3 dollars, le producteur prenait 1,50 dollar… Une fois tous les exemplaires vendus, il ne restait quasiment rien aux artistes. Pourtant, ils le faisaient, et c’est grâce à ça que le hip-hop a tenu, par cette volonté de faire coûte que coûte. Et en général, tout le quartier soutenait le disque.

J’ai d’abord fait des maquettes avec un enregistreur quatre pistes à cassettes. J’avais vu une annonce qui proposait de presser mille disques pour un prix raisonnable et j’avais un ami qui avait un studio près de Bergerac, dans la campagne, alors je suis allé enregistrer là-bas. Mais il fallait écouler les mille exemplaires… J’ai proposé le disque à des revendeurs et à des maisons de disques, qui n’en ont pas voulu : ils pensaient que le rap était passé de mode ! J’ai diffusé le disque avec un poste audio, devant les magasins, et j’en ai vendu quelques-uns comme ça, et puis je suis allé faire le tour des cités parisiennes, notamment la cité de Belleville. Là, j’en ai vendu pas mal. J’en ai aussi laissé une cinquantaine en dépôt-vente chez des disquaires londoniens, et tout est parti. Ceux qui restaient, je les ai stockés dans le grenier de mes parents, et le grenier est parti en fumée peu de temps après… Ensuite, j’ai fait deux albums chez Polydor, mais ça s’est mal vendu et mal passé. Plutôt que de rester chez une major, j’ai fondé plusieurs labels indépendants, comme Furious Records ou Disques Pirates. C’est important, parce que ça marque la dimension artisanale de la musique.

Entretemps, j’ai commencé à faire des remixes pour d’autres artistes, comme Cheb Khaled, Amina Annabi, les Rita Mitsouko, et même The Rubettes… On m’a sollicité et j’en ai été ravi. J’étais presque plus à l’aise avec ces artistes que dans le milieu du hip-hop, qui était quand même très intégriste à ce moment-là. Je n’avais pas de sampler, donc je découpais les bandes. Et puis on m’a beaucoup demandé de scratches, à l’époque où peu faisaient des scratches bien calibrés. Aujourd’hui, entre les collaborations et les disques sous mon nom, j’ai 120 disques au compteur.

Sur le disque Paname City Rappin’, vous êtes le premier à rapper en français. Pourquoi ce choix ?

Le fait de rapper en français n’était pas évident. Le passage obligé, pour tous ceux qui se voulaient rappeurs, c’était de connaître des couplets de rappeurs connus de l’époque. Avec Lionel D, on avait une émission sur RDH, deux heures tous les dimanches après-midi. On diffusait toutes les nouveautés rap et funk, et on avait une session freestyle. Au départ, on faisait des adaptations de rap américain, qu’on traduisait plus ou moins bien. C’était très social, très engagé, ça parlait d’histoires de rue, mais sans gros mots, ça restait de la poésie, très noble. Et puis, on s’est dit que pour que le rap s’enracine en France, il fallait en utiliser la langue, et on a commencé à écrire nos propres textes, en 1983. De là, a suivi mon premier album en 1984.

Les seuls repères en rap français qu’on avait, c’était Chacun fait (c’qui lui plaît) du groupe Chagrin d’amour (1982) et le générique d’une émission de Phil Barney, sur Carbone 14. Quand on a commencé à rapper en français, Sidney nous a invités pour un clash sur Radio 7. Lui rappait en anglais, ses amis rappaient en yaourt, nous en français. Il y a aussi eu un défi dans une discothèque, le Midnight Express, sur le parvis de la Défense, avec Gangster Beat et Domy Rapper T qui rappaient en anglais d’un côté, et de l’autre, Destroy Man et Jhonygo, qui ne rappaient qu’en français et savaient improviser. Le public a bien réagi, ça lui parlait. Ça a été les premières lettres de noblesse, en live, du rap en français.

Le style n’est pas foncièrement différent du rap américain, mais il faut adapter la langue. Les toniques ne sont pas au même endroit. Les rappeurs de la génération après la mienne, notamment ceux issus de l’immigration, ont une manière de parler plus tonique sur la première syllabe, et ça a donné du relief à la façon de rapper en français.

Vous avez aussi animé les premières soirées hip-hop…

J’ai assisté au championnat du monde DMC à New York en 1986. Je n’ai pas pu y participer, mais j’ai fait de nombreuses rencontres et je suis rentré avec plein de nouveaux disques. Une fois revenu, j’ai rencontré Dee Jay Jo, qui a rapporté ses platines et ses enceintes de Pierrefitte, plus un groupe électrogène et un ampli qu’il avait loué. J’étais déjà allé graffer sur un terrain vague parisien, entre les stations de métro La Chapelle et Stalingrad, très urbain, avec le métro aérien, mais aucun voisin. Je me suis dit : on va apporter tout le hip-hop là-bas – le rap, la danse et le DJing. Ça nous a permis de nous rencontrer, c’était un lieu de rendez-vous, d’août à novembre 1986, quand la météo le permettait.

Un peu plus tard, alors que je travaillais des sons en studio, le producteur et journaliste Bernard Zekri était dans le studio d’à côté avec les rappeurs Destroy Man et Jhonygo. Ils m’ont invité à participer à leur disque, et puis Bernard Zekri a fini par me proposer d’intégrer Radio Nova. J’ai eu une demi-heure d’émission tous les soirs. Peu après, les Frères Body & Soul, collectif rassemblant des musiciens funk et les fondateurs de Radio Nova et du magazine Actuel, ont décidé de proposer une bodega – plutôt salsa, flamenco, etc. – dans une discothèque parisienne, le Globo. J’ai passé une audition pour en être le DJ : ils m’ont demandé si j’avais de la soul et j’en avais plein. J’ai donc été pris pour animer ces soirées. Tous les soirs de la semaine, j’en ai fait la promotion dans mon émission sur Radio Nova. Du coup, le public qui est venu voulait entendre du hip-hop. C’est comme ça que sont nées les soirées « Chez Roger boîte funk ».

Vous décrivez un milieu très masculin. Quelle place les femmes avaient-elles ?

C’étaient surtout des « femmes de ». Lady V était la compagne de Kool Shen, Patou, la mère de Lady V… Un peu comme aux États-Unis : Yo-Yo, compagne d’Ice Cube, Darlene, femme d’Ice T… Queen Latifah a fait plus tard son coming out, et c’était bien pour la communauté. La misogynie et l’homophobie restent très présentes.

Depuis 2022, la mini-série d’Arte Le Monde de demain, sur les débuts du hip-hop, a apporté un nouveau public, notamment plus féminin. J’échange aussi avec la jeune génération, des rappeurs comme NeS ou Deux Ailes, qui ont de l’énergie et de belles paroles. C’est une époque intéressante, j’espère que ça va durer.

Publié le 01/01/2024 - CC BY-SA 3.0 FR

Pour aller plus loin

Le Monde de demain, par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne et David Elkaïm | Arte, 6 x 52 minutes, 2022

Cette mini-série en six épisodes de 52 minutes raconte les débuts du hip-hop français dans les années 1980, à travers la naissance du groupe mythique NTM et le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et de la graffeuse et danseuse Lady V. Une chronique sociale et musicale explosive aux personnages marquants, qui embrasse la révolution culturelle d’une jeunesse en quête de reconnaissance.

À regarder à la Bpi via la Médiathèque numérique

Rapattitude | Virgin Records, réédition 2012

Rapattitude, sorti le 28 mai 1990 sur Labelle Noir (Virgin Records), est la première compilation de rap français. Atteignant les 100 000 ventes à sa sortie, suivi d’un deuxième opus en 1992, Rapattitude a été réédité en 2012 sous forme d’un triple CD. On peut notamment y écouter le titre « Paname City Rappin’ », de Dee Nasty (1984).

À écouter à la Bpi, sur Tympan.bpi.fr

Dee Nasty dans Get Busy | Clique TV, 2021

Un entretien de presque 2 h 30 avec Dee Nasty, au cours duquel Sear et Muzul, spécialistes du hip-hop, reviennent sur toute la carrière de ce défricheur.

L’entretien est divisé en deux parties, intitulées « À jamais le premier », et « Le système Dee ».

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires