Arts - Histoire

1925 : un tournant dans l’histoire des arts

En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes révèle un paradoxe : alors que l’Art déco principalement français séduit le monde, le monde a déjà dans ses cartons un autre projet, le style international, pourtant presque ignoré par l’Exposition de 1925.

Pourquoi 1925 ? / L’Exposition internationale / Le contexte artistique / Les « modernes » contre les « contemporains »

Pourquoi 1925 ?

C’est le point d’orgue du mouvement Art déco et c’est surtout l’année de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, la ville-lumière vers laquelle le monde entier tourne son regard. Le nom de l’Exposition a souvent amené à la confondre avec le mouvement « Art déco », alors que son propos est beaucoup plus riche et qu’elle laisse surtout percevoir deux tendances fondamentales : l’opposition entre art décoratif et production industrielle, entre artisanat et industrie. La première tendance correspond à « l’Art déco » proprement dit, héritière d’une tradition française de l’élégance et la seconde à l’« Esprit nouveau », ou le modernisme, illustrée par le pavillon-manifeste de Le Corbusier, plus soucieuse des réalités sociales et techniques, visant à une symbiose avec la société industrielle naissante. Le début du 20e siècle est marqué par quantité de découvertes : vapeur, force hydraulique, électricité, moteur à explosion, moyens de transports… Ces découvertes amènent le développement des entreprises industrielles et commerciales, des préoccupations d’hygiène, une évolution des idées sociales auxquels les arts ne pouvaient rester indifférents.

À lire sur le style 1925

Style 1925 : triomphe et chute des « Arts-Déco », par Giulia Veronesi, Bibliothèque des Arts, 1968.

À la Bpi, niveau 3, 741-7 VER

Le style 1925, par Yvonne Brunhammer, Baschet, 1973.

À la Bpi, niveau 3, 741-7 BRU

L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes : un révélateur des contradictions d’une époque

Prévue dès 1906, repoussée plusieurs fois, l’exposition internationale (et non universelle car elle ne touche pas toutes les activités humaines) ouvre en avril 1925, retardée par la première guerre « industrialisée » mondiale.

Les pavillons français, les plus nombreux, affirment l’existence d’un Art déco à la française, appliqué à tous les domaines des arts. Il donne le ton à l’ensemble de la manifestation et éclipse l’ « Esprit nouveau ». Le mouvement hollandais De Stijl et le Bauhaus allemand en sont absents. Pourtant, dans son intitulé, les organisateurs avaient imposé le terme « industriel » après art décoratif. Dans sa conception initiale, l’exposition devait mettre l’accent sur la nécessité de développer un art social, conforme aux transformations de la société et devait contribuer à la diffusion des styles modernes français, en retard sur le reste de l’Europe.

Dès 1907, l’association allemande des artisans (Deutscher Werkbund) réunit des artistes et des industriels dans le but de concilier industrie, modernité et esthétique. L’intention de la France était de s’inscrire dans ce mouvement et de répondre aux besoins d’une nouvelle classe sociale issue de l’industrialisation, pour laquelle il fallait créer des habitats, un ameublement, des objets adaptés.

En 1909, dans la mission de préfiguration de l’Exposition, le critique Roger Marx visait un art international, moderne et social. :

« Une telle exposition (…) ferait cesser l’antagonisme entre l’ingénieur et l’architecte(…). Ni le théâtre, ni la musique, ni la danse n’en seraient exclus ; l’art de la cité, l’art de la rue, l’art des jardins, l’art des fêtes populaires lui devraient d’être remis en honneur. »

Roger Marx

Ce vaste programme encyclopédique ne sera pas réalisé.

La Grande Guerre est passée par là et ces préoccupations seront négligées au profit d’une gigantesque fête : la fête des Années Folles après les années sombres et sanglantes de la première guerre mondiale où s’étaient engloutis les derniers fastes de la Belle Epoque. Elle reflète l’image d’une société qui ne sait ou ne veut pas choisir, qui veut profiter de la paix retrouvée, alors que les symptômes d’un art mondial et moderne ne demandent qu’à éclore. Il faudra attendre la fin des années 30 pour que le modernisme et le style international, en germe à l’Exposition 1925, supplantent l’Art déco en France.

L’Exposition de 1925, à défaut d’avoir été la vitrine des avant-gardes, a permis aux artistes représentatifs de ce style très français, d’essaimer son esthétique à travers le monde. Notons aussi que le mouvement Art déco ne sera appelé ainsi qu’à partir des années 60, en référence à l’Exposition de 1925.

- À voir

L’Exposition internationale de 1925, en images et en diaporama - À lire

Les années 20, par Anne Bony, Ed. du Regard, 1989, l’article Expo 1925, Y. Brunhammer, pp 873-887

À la Bpi, niveau 3, 704-7 ANN Les années 20, l’âge des métropoles, dir. Jean Clair, l’article « L’art contre l’industrie et le commerce », Nancy J. Troy, pp. 393-403

À la Bpi, niveau 3, 704-7 ANN

Le contexte artistique

L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes voulait réagir contre l’exubérance du Style 1900, l’Art nouveau, appelé aussi par ses détracteurs le « style nouille ». L’Art nouveau est le premier style international, conçu comme un art total et transgressif, dégagé des convenances qui entravaient jusque là la création. Les formes codifiées de l’académisme volent en éclats pour laisser place à la liberté totale, dans tous les domaines et s’illustrent par l’usage intensif de la courbe et des formes organiques, tant en arts décoratifs qu’en architecture.

L’Art nouveau s’inscrit aussi dans une tradition d’élégance française, destiné à une clientèle aisée. Il perdra de son aura dès 1905 mais il a préparé le terrain aux futures évolutions, notamment grâce à la libération des formes.

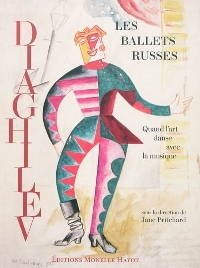

Avec l’arrivée du fauvisme et l’éclatement de la couleur en peinture, du futurisme et de l’ode à la vitesse, de la culture noire et de la diffusion du jazz par la Revue nègre, des ballets russes de Diaghilev et des costumes et décors de Léon Bakst, et enfin et surtout du cubisme, c’est une nouvelle vision plastique du monde qui prend forme.Revue nègre, des ballets russes de Diaghilev et des costumes et décors de Léon Bakst, et enfin et surtout du cubisme, c’est une nouvelle vision plastique du monde qui prend forme.

L’Art déco, dès les années 1910, en garde le luxe et les ornements mais les géométrise – la rose schématisée en est l’emblème- , tandis que le modernisme retient ses formes cubiques et dépouillées. A l’Exposition de 1925, les deux tendances ont en commun cette réaction face à l’exubérance à laquelle était arrivé l’Art nouveau mais ont chacune apporté une réponse différente, suivant néanmoins le même mot d’ordre : une production originale, sans pastiche du passé.

À lire deux catalogues d’expositions :

- L’Art nouveau, la révolution décorative, Exposition, Pinacothèque de Paris, 18 avril – 8 septembre 2013, dir. Marc Restellini, Pinacothèque de Paris, 2013.

À la Bpi, niveau 3, 704-6 RES 1925 : quand l’Art déco séduit le monde, Exposition, Cité de l’architecture et du Patrimoine, 16 octobre 2013 – 17 février 2014, Paris, Norma, 2013.

À la Bpi, niveau 3, 704-7 MIL

Les « modernes » contre les « contemporains »

Dans une étude préliminaire à l’Exposition de 1925, publiée dans la revue Art et décoration, Guillaume Janneau fait une distinction entre moderne et contemporain : le contemporain est une « constatation d’un état de fait, mais non profession d’une doctrine » et le moderne « définit une esthétique ». Les contemporains – ou traditionalistes – seront ainsi ceux qui restent attachés à une tradition de l’élégance française s’inscrivant dans la lignée des grands styles dont le dernier est le style Louis-Philippe, alors que les modernes – ou modernistes- , influencés par l’industrie et la technologie, « tiennent pour acquis les progrès du monde civilisé » qui implique un « esprit nouveau ».

Si les contemporains restent les plus nombreux, l’Exposition de 1925 est considérée comme le chant du cygne d’une esthétique de luxe, qui perdurera néanmoins dans la spectaculaire décoration des paquebots dans les années 30.

Le pavillon de l’Ambassade française, aménagé par la Société des Artistes Décorateurs, réunit les contemporains et les modernes : Groult, Dunand à côté de Chareau et Mallet-Stevens. Il fera néanmoins l’objet de critiques sévères illustrant la controverse de l’époque : « En choisissant comme thème une Ambassade plutôt qu’une Maison du Peuple, la Société des Artistes Décorateurs a donné la mesure de l’esprit dans lequel travaillent nos architectes, nos meubliers, nos ornemanistes. Mais ces architectes et ces meubliers ne sont pas seulement réactionnaires par leur dévotion aux « puissances d’argent », mais aussi par leur incompréhension des exigences qu’impose la vie moderne. » (Waldemar George dans l’Amour de l’art).

En 1929, la rupture est consommée : avec dix ans de retard sur le mouvement hollandais De Stijl, le constructivisme russe et le Bauhaus allemand, l’Union des artistes modernes (UAM), fondée par Robert Mallet-Stevens, René Herbst et Pierre Chareau est rejointe pas une trentaine d’artistes dont les architectes Charlotte Perriand et Le Corbusier : alliance du pratique et de l’esthétique, souplesse des aménagements, polyvalence du mobilier, principes d’économie et mise à contribution des dernières innovations techniques, foi dans le progrès technique partagé par le plus grand nombre : le Style International est en marche.

Publié le 30/10/2013 - CC BY-SA 4.0

Article

30/10/2013

Arts

L’architecture de l’exposition de 1925 révèle la dissociation entre arts appliqués et architecture, notamment la polémique autour de la place de...

Article

30/10/2013

Arts

L'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 offre une grande vitrine sur la décoration intérieure, la mode et...

Bibliographie du dossier

Musée des années 30

par l’Association des Amis du musée des années 30

L’Art déco se décline sur plusieurs supports (peinture, sculpture, affiche, dessin, arts et industrie…). Cette riche collection se visite au Musée des années 30, un bâtiment du plus pur style paquebot situé à Boulogne-Billancourt..