Histoire

Le génocide rwandais, vingt ans de publications

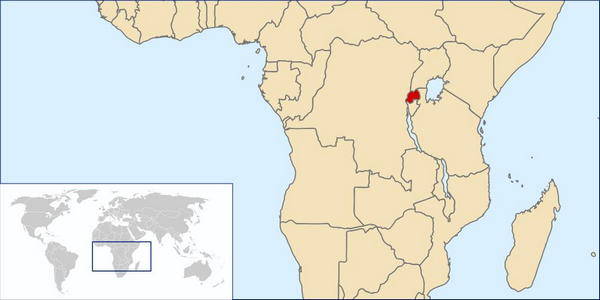

La tragédie qui a endeuillé le Rwanda au cours du printemps 1994 est toujours dans les esprits. Le 6 avril de cette même année, l’avion du président hutu Juvénal Habyarimana, dans lequel se trouve également le président du Burundi Cyprien Ntaryamira, explose au dessus de l’aéroport de Kigali. Cet attentat, aujourd’hui encore non élucidé, déclenche les tueries et annonce la vengeance des extrémistes hutu. En quelques mois, le pays des Mille collines est ensanglanté.

Dès le 7 avril, les massacres s’enchaînent. Les hutu modérés du gouvernement, dont la première ministre Agathe Uwilingiyimana, sont parmi les premiers tués.

Puis, pendant près de trois mois, dans les rues de la capitale ou aux confins des verdoyantes collines rwandaises, les tutsi sont massacrés. Hommes, femmes, enfants, sans distinction. Abattus par les forces de l’ordre, mais aussi par leurs voisins, leurs amis, leurs collègues, transformés en tueurs disciplinés aux ordres du chef de « l’interhamwe », milice extrémiste hutu. Ils tuent les tutsi par milliers, mais aussi les hutu modérés considérés comme « traîtres à leur cause », ceux qui refusent de participer aux massacres.

On estime aujourd’hui le nombre de victimes entre huit-cent-mille et un million.

Début 1994, le Rwanda comptait sept millions et demi d’habitants.

Pour raconter et expliquer ce printemps sanglant, les livres, reportages télévisés, films ou articles de presse sont légion. Le spectre des parutions est large et va de l’enquête journalistique aux travaux universitaires, du témoignage des survivants aux interviews des génocidaires, des rapports officiels aux enquêtes publiées par les organisations humanitaires.

En dépit de cette publication abondante, riche de travaux détaillés et rigoureux, l’histoire du génocide n’est pas encore scellée. Preuve en est, la justice française engage encore des procédures contre des ressortissants accusés de génocide.

Dans le champ de la recherche également, les analyses divergent et évoluent, les auteurs s’affrontent, les débats sont passionnels. L’article « The state of research » (en anglais), publié par l’Encyclopédie des violences de masse reflète ces dissonances.

C’est que le génocide rwandais est le fruit d’une histoire complexe, qui échappe à la vision simplificatrice d’une tuerie impulsive et sauvage perpétrée par un peuple devenu fou.

Pour appréhender ce crime de masse, exécuté par les plus hautes sphères du pouvoir hutu comme par des hommes ordinaires, porté par des médias haineux, appuyé ou coupablement ignoré par les puissances étrangères, nourri par des divisions centenaires et une organisation sociale héritée des pouvoirs coloniaux ; nous vous proposons quelques pistes d’analyse : lectures, films documentaires, captations de conférences, émissions de radio…

|  |

Publié le 05/05/2014 - CC BY-SA 4.0

Article

05/05/2014

Histoire

Alors que les crimes de masse commis à l’encontre des populations tutsi rwandaises ont été officiellement reconnus comme génocide par...

Article

05/05/2014

Histoire

L'histoire contemporaine du Rwanda, en quelques dates.

Article

05/05/2014

Histoire

Il y a peu de sujets contemporains aussi controversés que le génocide des tutsi et des hutu modérés au Rwanda....

Article

05/05/2014

Histoire

Une littérature de témoignage abondante accompagne les études universitaires et les enquêtes journalistiques dans la compréhension des faits génocidaires. Elle...

Bibliographie du dossier

Aucun témoin ne doit survivre : le génocide au Rwanda.

Human Rights Watch - Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Direction Alison Des Forges

Karthala, 1999

Près de quinze ans après sa parution, cet ouvrage dirigé par l’historienne américaine Alison Des Forges reste une référence. Cette recherche exhaustive, rédigée à partir de centaines d’interviews de rwandais (victimes, participants) et d’acteurs étrangers, établit avec précision les rôles des différents acteurs locaux, nationaux et internationaux, à chaque étape des massacres.

Sont examinés les mécanismes intrinsèques du génocide, l’inertie internationale, les prises de décision au sein de l’appareil d’Etat hutu, le rôle des médias, l’institutionnalisation locale de la violence. Sont aussi mises à jour l’ambiguïté de l’Opération Turquoise et les violations des droits de l’homme commises par le FPR.

Une lecture indispensable.

À la Bpi, niveau 2. 328 (673) AUC

Lire aussi l’hommage de Claudine Vidal à Alison Des Forges:

« Alison Des Forges. Parcours de chercheurs au Rwanda », Cahiers d’études africaines, 2010.

Consultable à la Bpi, base de données CAIRN, sur les postes multimédias.

Rwanda, 1959-1996 : histoire d'un génocide

Gérard Prunier

Dagorno, 1997

Fin connaisseur de l’histoire et de la politique africaine, Gérard Prunier analyse les causes de la tragédie et décrit jour par jour le déroulement du génocide; sans omettre de s’interroger sur les responsabilités de la France.

À la Bpi, niveau 3. 967.3 PRU

Rwanda : histoire d'un génocide.

Colette Braeckman

Fayard, 1994

À la Bpi, niveau 2. 328 (673) BRA