Appartient au dossier : Bizarreries banales et extraordinaires

L’étrangeté de la chair : monstres, métamorphoses et body horror

Il y a quelque chose de viscéralement dérangeant dans un corps qui échappe au regard normatif. Un corps qui s’étire, se décompose, se transforme. Un corps qui mute, qui déforme les lignes du beau et du normal. Face à l’altérité, la fascination et la peur sont les deux visages d’un même malaise : celui d’un regard confronté à ce qu’il ne peut ni dominer, ni définir. Pourtant, le corps monstrueux est terriblement proche du commun, du familier, de tous les corps dociles et rassurants. Le véritable vertige ne vient pas de l’image du monstre. Il commence au moment du renversement. Il naît quand le bizarre cesse d’être à distance, quand il s’infiltre, contamine, rend instable tout ce que l’on croyait figé.

Dans les mythes antiques, les corps monstrueux hantent les récits. Chimères, sirènes, Gorgones, centaures : autant de figures hybrides, composites, inquiétantes, qui défient les frontières naturelles. Mi-humain·es, mi-autres. Le monstre trouble parce qu’il est un seuil : entre vivant et mort, humain et animal, féminin et masculin, corps et machine. Il incarne une rupture, mais surtout une vérité : celle que le monde s’efforce d’oublier. La Belle et la Bête dit déjà cette angoisse de reconnaissance : et si le monstre n’était pas celui que l’on croit ? Jeanne-Marie Leprince de Beaumont l’inscrit de cette manière : « Il y a des hommes qui sont plus monstres que vous (…) et je vous aime mieux avec votre figure, que ceux qui, avec la figure d’homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat. » Un propos enrichi par l’approche de Georges Canguilhem : « L’existence des monstres met en question la vie quant au pouvoir qu’elle a de nous enseigner l’ordre. » Du latin monstrum, le monstre s’inscrit dans un vocabulaire religieux qui désigne « un prodige qui avertit de la volonté des dieux ». Il est celui qui est montré du doigt, exhibé en place publique ; mais il est aussi considéré comme un signe venu du ciel, un avertissement.

De la littérature à l’écran : monstres textuels, monstres de chair

La littérature moderne a fait du corps déviant un espace de questionnement. Dans La Métamorphose (1915), Franz Kafka ne donne aucune explication à la transformation de Gregor Samsa en insecte : elle est là, immédiate, sans cause ni retour. Il reste un corps qui rampe et ne parle plus. Mais qui sent. Qui pense. Qui aime encore. Kafka dresse le portrait d’un monstre doux. Le récit commence au matin de l’étrangeté : le corps n’obéit plus, et tout ce qui était tenu ensemble se disloque. Le travail, la famille, la langue. Le corps bascule, et avec lui l’ordre du réel : le langage se fissure, les visages s’éloignent, la dignité s’effondre. L’homme devient irrécouvrable. Trop animal pour être humain, trop humain pour être abandonné sans culpabilité. Kafka fait du monstre une solitude pure. Ce n’est pas l’insecte qui fait horreur, c’est le glissement. Ce que l’auteur décrit, c’est l’exil par la chair. L’emprisonnement dans le corps de l’insecte n’est finalement que la continuité de son aliénation par le travail. Mais cette métamorphose sonne comme une libération, une réponse au monde, à l’épuisement du travail acharné, aux injonctions et aux liens du sang.

Dans Frankenstein (1818), Mary Shelley fabrique un être à partir de restes humains, recousu, réanimé, rejeté. Le monstre n’est pas le fruit du surnaturel, mais de la science : une science qui produit du vivant sans projet, sans amour, sans reconnaissance. La créature, éveillée au monde, n’y trouve que solitude et haine. Ce que Shelley met en scène, c’est le refus de l’étrangeté, même quand elle parle, pleure, rêve.

Le Dracula (1897) de Bram Stoker, lui, habite un corps trop vivant : il dévore, il sème le désir et la mort. Il ne meurt pas. Il inquiète parce qu’il traverse les limites. Immortel, sexuel, animal. Il suinte l’interdit. Le vampire de Stoker a des cheveux blancs, des sourcils épais, de longues canines pointues et des poils sur la paume des mains. Dracula est un corps dissident : c’est la chair qui insiste. Avant Dracula, Sheridan Le Fanu publiait déjà Carmilla, vampire styrienne âgée de plus d’un siècle qui terrifie les lecteur·rices depuis 1872. Figure fondatrice du vampirisme au féminin, Carmilla dérange par sa sensualité trouble, son ambiguïté morale, son appétit charnel. Le Fanu met en scène une jeune fille séduite et contaminée par une créature éthérée et insaisissable. La relation qui se noue entre les deux femmes trouble les frontières du désir et de l’horreur. Le texte est marqué par les non-dits, exploitant un érotisme qui ne dit pas son nom. Camilla est un corps clandestin, désirant et, donc, condamné.

Le passage à l’image, avec le cinéma, intensifie le trouble. Il montre les peaux, les dents, les poils, les moiteurs. Il ne suggère plus : il expose. Le Dracula (1932) de Tod Browning et celui de Coppola (1992) montrent comment le regard du monstre produit un effet d’hypnose, à la fois érotique et funèbre. Dans Nosferatu (1922) de Murnau, le corps du vampire devient pur langage visuel : silhouette déformée, gestes mécaniques, visage spectral. Le monstre est ici une ombre, un corps vidé, un symbole d’épidémie, écho au contexte d’après-guerre et à la grippe espagnole.

Dans Frankenstein (1931) de James Whale, Boris Karloff incarne une créature à la fois massive et vulnérable, dont le mutisme souligne la brutalité de son exclusion. Les adaptations visuelles ne racontent pas seulement, elles mettent en scène le malaise du visible. Ce qui dérange, ce n’est pas l’apparition du monstre, c’est son regard. Car dans ses yeux, c’est le propre corps des spectateur·rices qui est imprimé. Ce n’est pas la distance entre le monstre et l’humanité qui inquiète, c’est sa proximité. Une angoisse parfaitement saisie par Jean Cocteau en 1946 dans sa version de La Belle et la Bête.

Le monstre n’est pas au-dehors. Les monstres vivent dans tous les corps, seulement il y a celles et ceux qui les étouffent et les cachent, comme Cléo la belle trapéziste dans Freaks de Tod Browning (1932), le véritable monstre du cirque, pour les humiliations qu’elle fait subir à ses collègues aux corps déformés. Et il y a les autres. Il faut tuer le monstre à tout prix, parce qu’il sait ce qui se cache en chacune des figures humaines. Il risque de dévoiler l’imposture de l’humanité.

Le cinéma de la mutation : entre angoisse et fascination

Chez David Cronenberg, le corps est un organisme instable, traversé de déviances, débordant de possibilités inavouables. Dans La Mouche, (1986) adaptation libre d’une nouvelle de George Langelaan, Seth Brundle, scientifique épris de progrès, fusionne accidentellement avec un insecte. Sa décomposition lente est filmée dans le moindre détail : chute des dents, épanchements corporels, poussées épidermiques. Le philosophe Steven Shaviro voit dans ce film une mise en scène de la perte de maîtrise de soi, un effondrement progressif du sujet. Ce n’est pas une transformation, c’est une trahison du corps par le corps.

Le corps cronenbergien n’est plus l’enveloppe d’un sujet, il est le sujet lui-même : Crash (1996) remplace les gestes tendres par les chocs mécaniques. Videodrome (1983) détruit la frontière entre le média et la chair. L’intérieur et l’extérieur n’ont plus de sens. Le corps n’est plus une limite : il est une interface. La monstruosité, ici, s’incarne dans la perte de l’humanité sous sa forme physique.

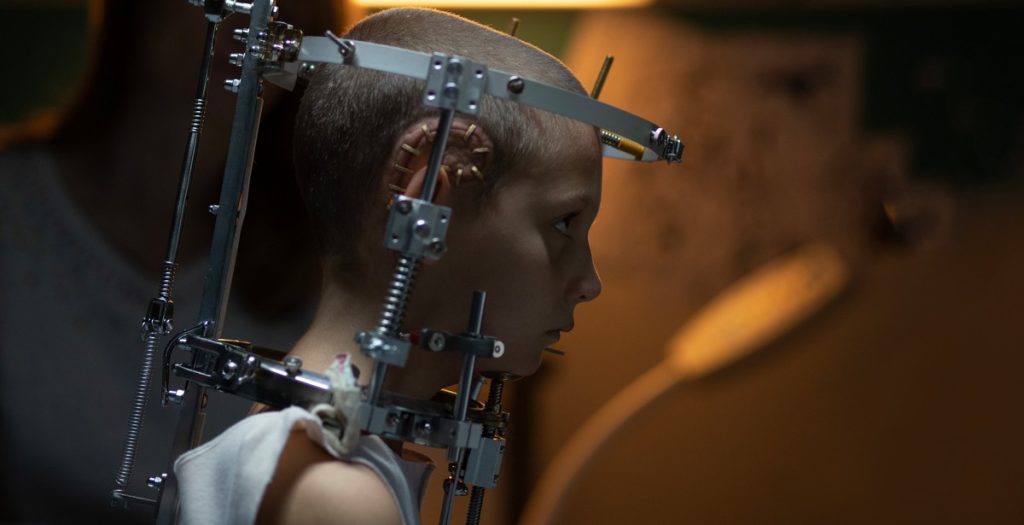

Le travail de Julia Ducournau est imprégné de l’influence de Cronenberg. Son deuxième film, Titane (2021), résonne comme un cri. Une femme, enceinte d’une voiture, mutante, dévorante, tue, ment, aime. Le film adresse les épineuses questions de la sexualité et du genre. Une femme violente, qui a le goût du sang, une mécanophilie assumée et, qui finit même par se travestir. L’intime devient un espace de résistance. Le sexe sort du cadre du couple hétérosexuel, s’émancipe de sa fonction reproductive. Il est sonore, il laisse des traces et des odeurs. Le personnage interroge l’identité, la morale et la pudeur. Figure de la fille et de la mère, elle invente ses propres liens et ne fait aucun compromis. Le corps est en mutation.

Dans ce sillon, la pop culture regorge de références à la figure du mutant : hybrides, loups-garous, sorcières… Autant de formes instables qui brouillent la frontière du normal et du pathologique.

Ces films posent la même question : qu’est-ce qu’un corps supportable ? Et pour qui ? Le monstrueux n’est pas une menace venue de l’extérieur. C’est une possibilité en chacun·e. Une mutation lente, une promesse organique. Il s’agit d’habiter le corps autrement, de réinvestir l’espace, d’établir un territoire charnel.

Anatomie d’un glissement

La bizarrerie corporelle est un refus radical de l’ordre établi. Celle qui échappe à la fonction et à la norme. C’est un corps qui se reconfigure sans cesse, qui pervertit le réel. Le bizarre n’est pas une malédiction, c’est une révolte. Le body horror, les figures du mutant, les histoires de métamorphose et de débordement ne s’arrêtent pas aux frontières du récit : ce sont des formes de pensée incarnées. Elles interrogent la place, la violence sociale, la peur de l’inclassable. Cette question est abordée par le collectif dirigé par Marie-José Grihom et Frédéric Chauvaud dans Les Corps défaillants. Du corps malade, usé, déformé au corps honteux (2018). Ces transformations racontent l’envie de vivre autrement. De désirer autrement. De faire du bizarre non plus une exception, mais une manière d’exister.

Et s’il n’y avait pas de corps normal, mais seulement des corps qui se taisent et d’autres qui hurlent de vérité ?

Publié le 19/05/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

Les Corps défaillants. Du corps malade, usé, déformé au corps honteux

Collectif. Marie-José Grihom et Frédéric Chauvaud (dir.)

Imago, 2018

Contributions d’historiens, de psychologues cliniciens, de psychanalystes, de sociologues et de philosophes à une histoire culturelle, depuis l’Antiquité, des représentations et du discours sur le corps défaillant au regard aux normes individuelles ou collectives. © Électre 2018

À la Bpi, 395 LES

L'Ennemie intime. La Peur : perceptions, expressions, effets

Frédéric Chauvaud

Presses universitaires de Rennes, 2011

Ces contributions traitent à la fois des peurs singulières, des peurs collectives et de certaines réponses politiques qui leur ont été apportées au cours des deux derniers siècles, notamment en France. Un parcours comparatiste qui montre que la peur n’est qu’en apparence un sentiment a-historique et ne saurait donc échapper au regard de l’historien.

À la Bpi, 944-1 ENN

Corps saccagés. Une histoire des violences corporelles du siècle des Lumières à nos jours

Frédéric Chauvaud

Presses universitaires de Rennes, 2009

Les aspects de la relation au corps sont abordés dans une perspective anthropologique, médicale et judiciaire : les atteintes à l’intégrité (hôpitaux, enfermement, rééducation des inadapté·es), la surveillance policière, puis les violences extrêmes (crimes, supplices judiciaires, guerres de frontières et guerres coloniales, génocides) sont analysées.

À la Bpi, 940.1 COR

Cette femme qu'ils disent fatale

Mireille Dottin-Orsini

Grasset, 1993

Textes et images de la misogynie fin-de-siècle.

À la Bpi, 840(091) »18/19″ DOT

Beautés monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes

Collectif

Somogy, 2009

Dans les arts d’Occident, le monstre se décline sous les formes les plus variées. Exploité à des fins très diverses pouvant aller de l’allégorie la plus élaborée à la satire et à la caricature, le monstre a constitué de tous temps une source d’inspiration. Ce catalogue d’exposition du Musée des Beaux-Arts de Nancy regroupe plus de 200 œuvres exposées entre octobre 2009 et janvier 2010, associant arts graphiques, peintures, arts décoratifs, objets scientifiques…

À la Bpi, 7.15 BEA

Le Monstre dans l'art occidental

Gilbert Lascault

Klincksieck, 2004

Quelle est la place des centaures, cyclopes et autres sirènes et dragons, ou encore nains et géants dans les œuvres de Bosch, Breughel, Goya, dans les jardins de Versailles, dans les bandes dessinées, etc. ? Comment les a-t-on représentés, et pourquoi ? Ils fascinent l’humanité, la séduisent et en même temps ils l’angoissent.

À la Bpi, 7.15 LAS

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires