Appartient au dossier : Espace : vers l’infini et au-delà ? Einstein 100 ans après…

La physique quantique… quezako ?

Entre 1923 et 1927, une véritable révolution scientifique s’opère. Pour décrire les phénomènes à l’échelle atomique, les scientifiques doivent renoncer aux concepts de la physique traditionnelle et élaborer une nouvelle mécanique. Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de physiciens et de mathématiciens qui se saisissent du problème. La majorité d’entre eux obtiendra le prix Nobel.

Qui sont ces hommes à l’origine de cette révolution intellectuelle ? Quelle est l’actualité de leurs théories aujourd’hui ?

C’est au tout début du 20e siècle que naît la physique quantique. La matière apparaît comme un ensemble de petits corpuscules, les atomes, dotés d’une position et d’une vitesse.

La révolution quantique par ceux qui l’ont faite

Max Planck, prix Nobel de physique en 1918

En 1900, Max Planck s’intéresse à un problème qui déroute la communauté scientifique. Le problème du corps noir autrement nommé la catastrophe ultraviolette.

Pour résoudre les contradictions entre le spectre qu’émet le rayonnement du corps noir et les prédictions théoriques de la physique classique, il pose l’hypothèse que les échanges d’énergie entre la matière et la lumière se font de manière discontinue, par petits paquets, qu’il nomme quanta. Comme il est convaincu du caractère continu de la matière, et qu’il est par conséquent totalement opposé à l’idée atomiste, Max Planck présente sa découverte – la constante de Planck – comme un simple outil mathématique sans aucun fondement expérimental.

Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921

En 1905, Albert Einstein prend très au sérieux la constante de Planck et c’est grâce à cette théorie qu’il explique l’effet photoélectrique. Il nomme les quanta d’énergie lumineuse les photons.

La lumière considérée jusque-là comme une onde apparaît également comme un ensemble de corpuscules.

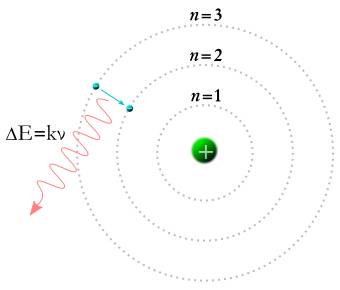

Niels Bohr, prix Nobel de physique en 1922

Au début des années 1920, Niels Bohr pose les fondements de la physique quantique. Il explique qu’à l’intérieur de l’atome, les électrons sont disposés sur des couches spécifiques et qu’ils passent d’une couche à une autre en émettant de l’énergie sous forme de photon.

C’est le modèle de Bohr qui décrit parfaitement la structure atomique avec un noyau central et un agencement d’électrons disposés tout autour.

Il pose également comme hypothèse l’un des piliers de la physique quantique : le principe de superposition quantique. Les électrons peuvent être dans plusieurs états à la fois. La théorie quantique devient alors prédictive et permet de trouver la probabilité de tel ou tel état selon la mesure réalisée.

Cette hypothèse est illustrée par la très célèbre expérience de pensée nommée le chat de Schrödinger.

Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique 1933 avec Paul Dirac

En 1925, Erwin Schrödinger pose les bases du formalisme quantique avec son équation mathématique – l’équation de Schrödinger – qui reprend l’approche de Broglie sur la dualité onde corpuscule.

Cette équation renforce l’interprétation probabiliste de la physique quantique.

Werner Heisenberg, prix Nobel de physique en 1932

En 1927, Werner Heisenberg complète le versant probabiliste de la théorie quantique avec son principe d’incertitude. Il énonce qu’il n’est pas possible de connaître simultanément avec une totale précision deux propriétés d’une même particule telle que sa vitesse et sa position.

À la recherche d’une théorie du tout

Les deux théories nées au début du 20e siècle, et qui ont révolutionné la physique, sont pourtant incompatibles. La mécanique quantique bouleverse les certitudes posées par le modèle d’Einstein. Les calculs qui en découlent laissent apparaître l’incertitude qui la caractérise et son principe probabiliste s’oppose à toutes les conceptions scientifiques de la réalité.

C’est pourquoi, Einstein considère que la mécanique quantique n’est pas aboutie et que seule la méconnaissance de ses véritables lois explique ces paradoxes. Niels Bohr, lui, considère que notre référence à la réalité macroscopique est beaucoup trop importante et qu’il faut s’en dédouaner pour accepter que la matière, à l’échelle microscopique, puisse obéir à des principes totalement différents.

Cela pose la problème de l’unification des deux théories: la relativité générale, théorie de la gravité et la mécanique quantique, théorie de la matière et de ses interactions. Les chercheurs, Paul Dirac et Richard Feynman, entre autres, ont réussi à appliquer à la dimension quantique, le modèle standard physique composé des quatre forces fondamentales : la force électrodynamique, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et la gravité. Ils ont contribué à créer le modèle standard des particules, complété il y a peu par la découverte du boson de Higgs.

Cependant, cette tentative d’unification présente des écueils car la quatrième force, la gravité, ne s’applique pas.

Aujourd’hui deux théories cherchent à unifier le monde quantique et les lois de l’univers : la théorie des cordes et la gravité quantique à boucles.

Publié le 01/12/2016 - CC BY-SA 3.0 FR

Sélection de références

Aux limites de la physique : les paradoxes quantiques

François Rothen

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012

Dans les années 1920, la révolution quantique bouleverse le cadre naturel de la science moderne. Elle donne une place de choix au hasard et met en scène une constellation de phénomènes inexplicables. Un panorama de cette révolution qui introduit dans un monde différent.

À la Bpi, niveau 2, 53(076) ROT

Le Chat de Schrödinger : physique quantique et réalité

John Gribbin

Flammarion, 2009

La mécanique quantique permet de comprendre la réalité. Grâce au paradoxe mis en avant par le scientifique Schrödinger, prenant pour exemple un chat, l’auteur montre que la vision de la réalité n’a cessé d’évoluer depuis Newton et que, plus récemment, pour la mécanique quantique, seul ce qui est observé est réel.

À la Bpi, niveau 2, 530.3 GRI

Le Grand Roman de la physique quantique : Einstein, Bohr... et le débat sur la nature de la réalité

Manjit Kumar

Lattès, 2011

Une histoire de la découverte de la mécanique quantique qui ébranla au début du 20e siècle la communauté scientifique, où l’auteur raconte notamment les divergences au sein des scientifiques eux-mêmes.

À la Bpi, niveau 2, 530.3 KUM

Le principe

Jérôme Ferrari

Actes Sud, 2015

Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976) qui, après avoir élaboré le célèbre « principe d’incertitude », jeta les bases de la mécanique quantique, un jeune aspirant-philosophe désenchanté s’efforce, à l’aube du 21e siècle, de considérer le mal à l’œuvre dans le monde contemporain et l’incomplétude de sa propre existence à l’aune de la destinée de cet homme de sciences exceptionnel.

À la Bpi, niveau 2, 840″20″ FERR.J 4 PR

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires