Appartient au dossier : Correspondances à l’ère du numérique

Patrimoine épistolaire : une révolution numérique

Lettres jaunies enfermées dans les malles poussiéreuses des greniers, correspondances privées d’écrivain·es conservées dans les archives, derniers mots de soldats envoyés du front… Le patrimoine épistolaire, longtemps accessible aux seul·es chercheur·euses, connaît aujourd’hui une renaissance grâce au numérique. La technologie transforme radicalement la recherche littéraire et historique en France.

La correspondance privée constitue un trésor documentaire précieux pour comprendre l’Histoire. L’apport des technologies numériques a transformé notre rapport au patrimoine épistolaire, apportant des évolutions majeures dans sa préservation, sa conservation et son étude.

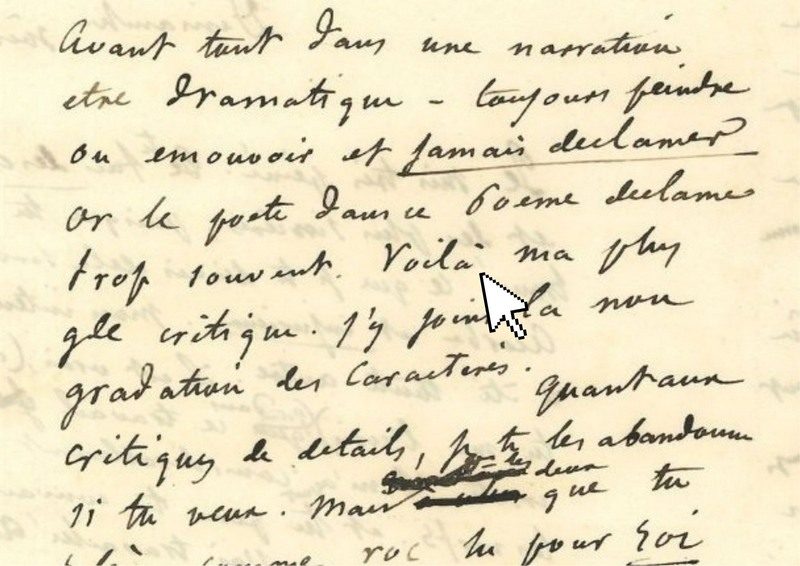

Le temps est l’ennemi principal des documents papier. Leurs conditions de conservation, l’humidité, leur caractère ancien ou la manipulation répétée menacent ces témoignages fragiles, et rendent délicate la mise à disposition du patrimoine épistolaire, d’autant plus que les archives personnelles restent, en général, la propriété des familles qui les détiennent. La numérisation haute définition permet de créer des copies fidèles qui préservent jusqu’aux détails les plus fins : filigranes, ratures, traces d’encre… Cette sauvegarde digitale garantit la transmission aux générations futures et limite la manipulation des originaux.

Démocratiser et rendre accessibles les documents

Consulter des correspondances nécessite un travail d’enquête considérable : il faut se déplacer dans des centres d’archives spécialisés, parfois localisés dans des villes ou pays différents, avec des horaires contraints. Le numérique abolit ces difficultés géographiques et temporelles et permet le regroupement de sources et de documents d’origines diverses dans un lieu unique. Chercheur·euses du monde entier, étudiant·es, simples curieux·euses ou passionné·es peuvent désormais accéder en quelques clics à de vastes corpus épistolaires depuis leur ordinateur.

La plateforme EMAN (Édition de manuscrits et d’archives numériques), développée par l’unité mixte de recherche THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité) en partenariat avec l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes), illustre cette démarche. Elle héberge à ce jour 28 projets scientifiques dédiés à l’édition numérique de corpus documentaires épistolaires. On y trouve, entre autres, un projet de recherche portant sur l’Affaire Dreyfus et s’appuyant sur la correspondance d’Émile Zola : correspondance active (lettres de Zola) et passive (lettres reçues par Zola) y seront réunies, à terme. Elle apporteront un éclairage plus large sur le déroulé de l’affaire qui a divisé la société française à la fin du 19e siècle, et sur sa réception à l‘étranger.

La bibliothèque de la plateforme Criminocorpus, musée numérique dédié à l’histoire de la justice, propose de vastes collections et rassemble une sélection de documents constituant, pour les historien·nes de la justice, des sources particulièrement rares ou peu accessibles. On y trouve, indexées par mots-clés, des numérisations d’articles, mais aussi de correspondances sur des affaires criminelles, comme par exemple cette lettre de Violette Nozière à sa mère depuis sa cellule de prison en 1935. L’affaire Violette Nozières, dans laquelle elle fut accusée d’avoir empoisonné ses parents et d’avoir tué son père, avait défrayé la chroniques dans les années 1930.

Cette démocratisation transforme également le domaine de l’enseignement : les enseignant·es peuvent désormais intégrer directement des documents numériques (mais authentiques) dans leurs cours, permettant ainsi aux élèves ou étudiant·es de manipuler virtuellement des lettres d’auteur·rices célèbres ou de témoins anonymes d’évènements historiques majeurs.

Transcrire et indexer

La reconnaissance optique de caractères (OCR) est un procédé informatique qui permet de transcrire, de manière de plus en plus performante, des images de textes imprimés, manuscrits ou dactylographiés, en fichiers texte, interrogeables. La description des fichiers transcrits au moyen de métadonnées autorise ensuite les recherches par mots-clés ou par filtres, beaucoup plus compliquées à réaliser sur papier.

L’indexation des correspondances de guerre illustre cette révolution méthodologique. Progressivement les archives départementales françaises se lancent dans des projets de collecte et de numérisation des lettres de Poilus de la Grande Guerre, qui sont ensuite indexées par dates, lieux et thématiques, permettant des recoupements inédits. Un·e historien·ne peut plus aisément comparer les témoignages de différents soldats présents au même endroit et au même moment, et reconstituer ainsi une micro-histoire du conflit.

Des outils d’IA au service de l’analyse textuelle

Les outils d’intelligence artificielle révolutionnent les méthodes d’analyse de données textuelles appliquées aux corpus épistolaires patrimoniaux. Le traitement automatique du langage donne la possibilité d’aller plus loin que la lecture traditionnelle et de traiter une grande masse d’informations et de données. Zoom sur différentes méthodes d’analyse :

- L’analyse lexicométrique permet de quantifier le vocabulaire utilisé, d’identifier les mots les plus fréquemment utilisés et de mesurer dans le temps l’évolution des éléments de langage employés. Cette méthode révèle les thèmes dominants et les variations temporelles dans les préoccupations des épistolier·ères.

- La fouille de texte (text mining) automatise l’extraction d’informations spécifiques comme les noms de lieux, de personnes, les dates, permettant de reconstituer des réseaux relationnels et des parcours géographiques. Les algorithmes de reconnaissance d’entités nommées sont particulièrement utiles pour identifier automatiquement ces éléments dans de vastes corpus.

- L’analyse de sentiment computationnelle évalue les émotions et attitudes exprimées dans les lettres, particulièrement précieuses pour étudier l’évolution du moral ou les réactions aux événements historiques. Pour les correspondances de guerre, par exemple, elle peut révéler l’état psychologique de la personne qui écrit.

- L’analyse de réseaux sociaux reconstitue les relations entre correspondant·es, révélant les structures sociales, les intermédiaires et les circuits de diffusion de l’information. Elle est particulièrement éclairante pour comprendre les réseaux de résistance en histoire ou les cercles intellectuels en littérature.

- L’analyse stylistique computationnelle étudie les caractéristiques linguistiques pour identifier des auteur·rices, dater des textes ou révéler des influences littéraires, complétant ainsi l’approche historique traditionnelle.

Le projet « Correspondance de Gustave Flaubert » de l’université de Rouen a mis en ligne environ 4 500 lettres écrites et 2 500 reçues par l’auteur de Madame Bovary, transcrites et annotées, livrant un témoignage précieux sur la société bourgeoise du 19e siècle, et révélant les coulisses de sa création littéraire. Les chercheur·euses peuvent par exemple désormais analyser, avec ces nouveaux outils de traitement automatique du langage, l’évolution stylistique de Flaubert ou découvrir ses réseaux d’influence,et de correspondant·es plus aisément qu’avec la version papier en quatre tomes, publiée par Gallimard à la Bibliothèque de la Pléiade.

Contextualiser les correspondances pour leur donner vie

Le numérique est l’outil par excellence de la mise en contexte : il permet d’associer aux lettres des cartes interactives, des chronologies, des images d’archives, des biographies des correspondants ou des annotations savantes. Le projet Déléage, mené par les Archives départementales de la Saône-et-Loire, s’appuie sur la correspondance entre le soldat Jean Déléage, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, et son épouse. L’objectif, en plus de valoriser les documents d’archives, est pédagogique : faire comprendre l’histoire en l’abordant par la petite, celle d’un couple séparé par la guerre.

Le site web Museum of American war letters offre une expérience immersive des conditions de vie des soldats durant la guerre du Vietnam à partir de leurs lettres, rassemblées et transformées en un musée virtuel. Cette contextualisation enrichie transforme la lecture linéaire traditionnelle en exploration personnelle et multidimensionnelle.

Les projets de la plateforme EMAN proposent des éditions numériques où chaque document est accompagné d’un appareil critique hypermédia : notes explicatives, liens vers d’autres documents, reproductions de variantes manuscrites. Le lecteur ou la lectrice dispose d’un écosystème documentaire complet pour comprendre pleinement le sens et la portée des échanges épistolaires.

Défis, limites et obstacles

Cette révolution numérique s’accompagne néanmoins de plusieurs défis. La transcription ne peut être, souvent, que manuelle. C’est un processus long, coûteux, qui requiert des compétences paléographiques pointues. Malgré les progrès de l’intelligence artificielle, déchiffrer une écriture manuscrite du 17e siècle demeure encore complexe. De plus, la matérialité de la lettre (le type de papier, la nature de l’encre utilisée, les ratures, les pliures) contient des informations qui peuvent être perdues avec la numérisation.

Les questions juridiques compliquent également la diffusion. Droits d’auteur, droits de la personnalité et propriété des archives créent un labyrinthe légal que chaque porteur·euse de projet doit négocier au cas par cas.

La pérennité technique, surtout, pose problème : les formats numériques évoluent rapidement, nécessitant des migrations régulières pour éviter l’obsolescence. Comment garantir que ces archives numériques d’aujourd’hui seront encore accessibles dans 50 ou 100 ans ?

Enfin, l’interopérabilité entre plateformes reste encore perfectible. Chaque institution développe ses propres standards, sans réflexion globale ni concertation des différents acteurs du monde de la recherche, ce qui freine les recherches transversales. Néanmoins cette révolution technologique ouvre des perspectives inédites pour redécouvrir et comprendre les voix et témoignages du passé, célèbres ou anonymes.

Publié le 21/07/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

L'historien face au manuscrit. Du parchemin à la bibliothèque numérique

Fabienne Henryot

Presses universitaires de Louvain, 2012

Contributions d’une vingtaine d’historien·nes à des journées d’étude de 2010 sur les rapports des historien·es aux sources manuscrites, sur la critique philologique et historique et l’édition des manuscrits, ainsi que sur les projets et outils numériques dans les domaines du recensement, du repérage, de l’étude et de l’édition des manuscrits.

À la Bpi, 93.0 HEN

« Europeana 1914-1918, une ressource numérique utile pour écrire l’histoire de la Grande Guerre ? », par Nicolas Patin | OpenEdition Journals

Le projet en ligne Europeana vise à partager un immense héritage culturel européen à travers des documents accessibles par milliers. Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, une plateforme dédiée, Europeana14-18, s’est muée en projet collaboratif, proposant à des citoyen·es de dizaines de pays de donner leurs archives de cet événement traumatique. Que peut apporter ce flot de nouvelles sources ? Quels sont les écueils de la numérisation ? Europeana 14-18 aidera-t-elle à écrire une nouvelle histoire de la Première Guerre mondiale ?

« Les correspondances comme objet historique », par Cécile Dauphin | Revue Sociétés & Représentations 2002/1 n°13

Pour traiter de la résistance des correspondances comme objet d’histoire, l’autrice se propose de travailler sur les limites. Cette posture préconisée naguère par Michel de Certeau consiste à s’interroger sur le processus de hiérarchisation des sources, sur les conditions de transmission et de conservation qui exilent des pratiques de leur temporalité propre et l’investissent de significations nouvelles. En quête d’informations sur des événements et sur des personnes, l’historien est confronté à l’écran de l’énonciation épistolaire qui peut faire illusion sur la réalité des choses vues, ressenties et mises en récit. Dans un jeu subtil de dévoilement et de connivence, les correspondances laissent l’historien au seuil de l’intime, catégorie qu’il s’agit alors de penser en termes d’usage sociaux. [Résumé de Cairn info]

Podcast « Le cours d'histoire » : Histoire et numérique, les images du passé au défi du présent | France Culture

Dans un contexte de démocratisation d’accès aux outils de l’intelligence artificielle et aux archives en ligne, deux chercheurs s’interrogent sur le destin des photographies historiques numérisées et notre rapport aux images du passé.

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires