Le fait divers, matière première de la fiction

Pourquoi le fait divers inspire-t-il autant les écrivain·es ? Comment est-il utilisé pour nourrir les écrits littéraires ? Balises retrace l’histoire de cette fascination à l’occasion de la rencontre « Fait divers, fait littéraire ? », des Rendez-vous d’Effractions, du 29 janvier 2025 à la Bpi.

Les Mystères de Paris d’Eugène Sue (1842-1843), Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas (1844-1846), Les Bonnes de Jean Genet (1947), Chanson douce de Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016, L’Inconnu de la poste de Florence Aubenas (2021) ou encore La Désinvolture est une bien belle chose de Philippe Jaenada (2025)… D’hier à aujourd’hui, les écrivain·es s’inspirent de faits divers. Landru, Les sœurs Papin, Violette Nozière, Yoselyn Ortega, les criminel·les de toutes époques fascinent les romancier·ères. Certain·es décortiquent les circonstances du crime, s’attachent à la victime, d’autres s’intéressent à l’enquête ou encore cherchent à cerner la psychologie du meurtrier ou de la meurtrière.

D’où vient cet intérêt de la littérature, mais aussi du théâtre et du cinéma, pour les affaires qui font ou ont fait la une des journaux ? Pour Franck Évrard, l’auteur de Fait divers et Littérature (1997), « sous un aspect futile, extravagant ou banal, [le texte du fait divers] pose les problèmes de la nature humaine et de la destinée, de même qu’il met en jeu la mort, la violence, le sexe, les lois et leur transgression ».

Une fascination liée à l’essor de la presse

« Faits divers, romans policiers, gravures, films ou chansons, toutes les formes de récits de crimes connaissent à la fin du 19e siècle une singulière envolée. Le crime ensanglante le papier et le pays tout entier semble pris d’une étrangère fièvre homicide. »

Dominique Kalifa, L’Encre et le Sang (Fayard, 1995)

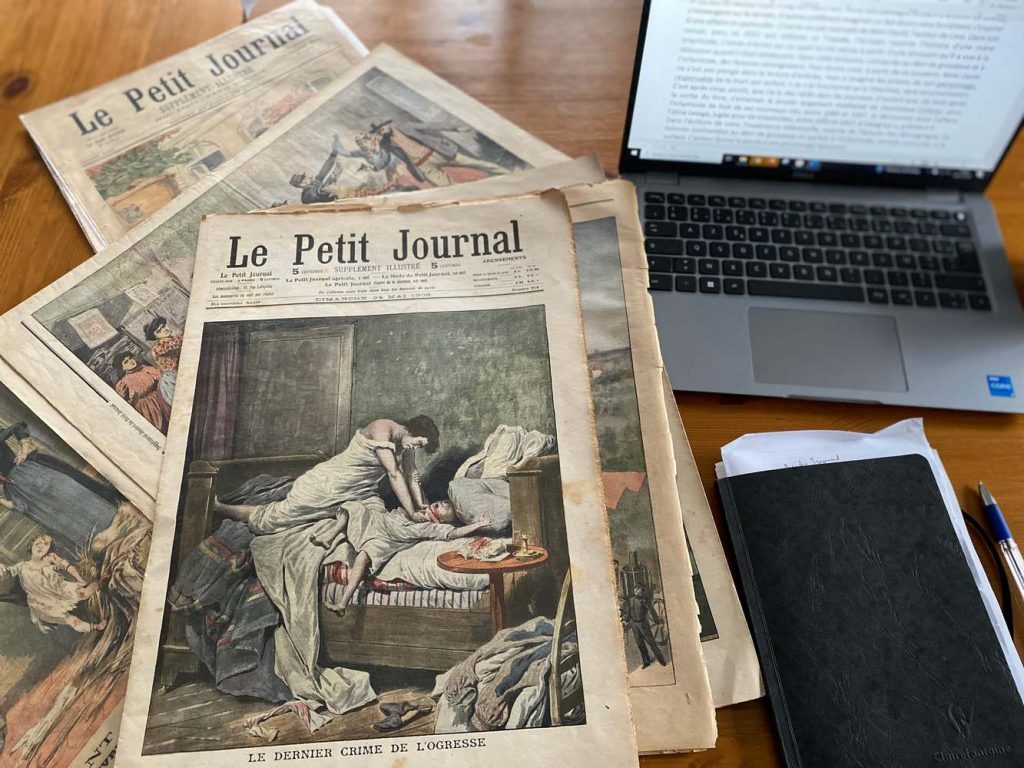

L’historien Dominique Kalifa établit un lien entre la recrudescence des récits fictionnels sanglants et l’essor de la presse populaire et des journaux au 19e siècle, friands de crimes et d’histoires sordides. La Gazette des tribunaux, Le Petit Journal, Le Matin, Le Petit Journal illustré, Gil Blas, Les Faits-Divers illustrés, Le Petit Parisien et, plus tard Détective, sont les principaux journaux de l’époque, qui accordent une place notable aux faits divers. Du crime au prétoire, les récits retracent les différents épisodes des affaires.

Dominique Kalifa souligne que La Gazette des tribunaux constitue « l’une des sources principales du romancier », pour les romans policiers de la Belle Époque. « Mélangeant dissertations de jurisprudence et compte rendus de la cour d’assises, [La Gazette des tribunaux] tient au courant des causes et jugements les plus récents un public affamé de crimes et sera littéralement pillée par les auteurs du temps, des écrivaillons les plus obscurs à Stendhal ou Zola », affirme, quant à elle, Minh Tran Huy dans Les Écrivains et le fait divers (2017). Frédéric Chauvaud, dans La Chair des prétoires, Histoire sensible de la cour d’assises (1881-1932), complète la liste : « parmi ses lecteurs occasionnels ou assidus Balzac, Flaubert, Victor Hugo ou Maupassant ». L’historien précise également que l’affaire Canaby, que François Mauriac a suivie aux assises de Bordeaux en 1906, a très largement inspiré son roman Thérèse Desqueyroux.

Aujourd’hui encore, le fait divers fascine et constitue une source d’inspiration pour les romancier·ères contemporain·es, même si les canaux d’information se sont diversifiés. « Comme pour beaucoup d’écrivain·es, depuis au moins De Sang froid de Truman Capote, je trouve qu’il y a une force du fait divers, qui donne envie de s’en emparer, d’écrire à son sujet, car il fait signe vers le réel et connecte la littérature au monde où on la lit », témoigne ainsi Rémi David, auteur de Lava (Le Tripode, 2015) et de Mourir avant que d’apparaître (Gallimard, 2022).

La réappropriation littéraire

À partir de la matière première que constitue le récit journalistique d’un crime, d’un suicide ou encore d’un infanticide, l’écrivain·e construit sa narration avec son style propre, une rythmique des mots personnelle. « Coupé de son origine journalistique, [le fait divers] est amplifié, ennobli par la distance et l’esthétisation propres à la littérature. Il acquiert un caractère métaphorique, exemplaire, qui le rapproche souvent du récit mythique », explique Franck Évrard dans Fait divers et littérature (1997).

Félix Fénéon, journaliste qui tient une rubrique de faits divers dans Le Matin, inaugure un genre littéraire particulier : les Nouvelles en trois lignes, qu’il rassemble dans un recueil en 1906. Humour noir et cruauté sont sa figure de style : « “Tenez, je ne vous gênerai plus !” a dit M. Sormet, de Vincennes, à sa femme et à l’amant de celle-ci, et il se brûla la cervelle » ; « La couturière Adolphine Julien, 35 ans, a vitriolé son amant fugitif, l’étudiant Barthuel. Deux passants furent éclaboussés. »

Les auteurs et autrices mobilisent différents outils narratifs pour raconter une histoire sanglante, même si la structure des articles de faits divers, telle qu’elle a été décrite par Anne-Claude Ambroise-Rendu dans Petits Récits des désordres ordinaires (2004), est souvent reprise : motif et contexte du crime, portrait de son auteur·rice, mise en scène précise du drame, description du lieu et de l’arme, présentation de la victime et de ce qu’elle a subi, conditions d’arrestation par les représentant·es de l’ordre, condamnation par la foule et par la justice.

Les écrivain·es qui se saisissent d’un fait divers mobilisent diverses sources d’information. Le journal n’est plus le seul média à délivrer des sujets d’écriture. La télévision, la radio, les podcasts, les réseaux sociaux offrent aussi leur lot d’histoires sordides dans lesquelles les romancier·ères puisent leurs idées. « Tout peut être source d’inspiration. Mais cela s’accompagne, dans ma manière de travailler, presque toujours d’un gros travail documentaire pour le sujet que je choisis de traiter », confie par exemple Rémi David.

L’immersion dans l’affaire

Dans leur approche du sujet, les auteur·rices mènent souvent des enquêtes, et vont sur le terrain, comme les journalistes. Certain·es assistent même aux procès d’assises et rencontrent les principaux·ales interlocuteur·rices d’une affaire. C’est le cas par exemple de Justin Morin, interviewé par Balises à l’occasion de la sortie de son livre On n’est plus des gens normaux (La Manufacture, 2024). Pour ce roman, l’auteur, également journaliste, a pris pour point de départ l’affaire de l’homme qui a foncé avec sa voiture sur la terrasse d’un café, en 2017, et causé la mort d’Angela, une adolescente de 13 ans. « Comme j’ai couvert le procès, j’ai eu accès aux comptes-rendus de l’enquête et aux extraits de procès-verbaux de l’accusé, des proches de sa famille, des victimes. Ensuite, j’ai assisté au procès et aux témoignages des victimes, des enquêteurs, des psychiatres et aux réquisitoires des avocats. Ma source d’information était donc très fiable. J’ai ensuite rencontré les parents d’Angela et ses deux frères, mais aussi la sœur du coupable », confie-t-il à Balises.

Emmanuel Carrère propose une autre manière de s’immerger dans le réel, en se mettant lui-même en scène en tant qu’auteur-enquêteur dans L’Adversaire (2000). Ce roman aborde l’affaire Jean-Claude Romand, un homme sans emploi qui a assassiné les membres de sa famille après leur avoir fait croire qu’il était médecin à l’Organisation mondiale de la santé. Emmanuel Carrère a rencontré le meurtrier et assisté à son procès en cour d’assises.

D’autres encore s’immergent complètement dans l’affaire, comme c’est le cas de Florence Aubenas qui a passé six ans à Montréal-la-Cluze, dans l’Ain, pour enquêter sur le meurtre de la postière Catherine Burgod, assassinée de 28 coups de couteaux en 2008. Elle a interviewé plusieurs fois Thomassin, un des principaux suspects de l’affaire : « Quand il a été libéré, je suis allée le voir chez lui à Rochefort, à Foix chez son frère, sur le bassin d’Arcachon chez sa grand-mère. […] Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui acceptaient de me voir. » Pour écrire L’Inconnu de la poste, la journaliste s’est ainsi nourrie des nombreux échanges qu’elle a eus avec ses différents interlocuteur·rices, avec qui elle a plus ou moins noué des liens. Ce sont finalement les paroles et les histoires de ces hommes et de ces femmes qui constituent la matière première de son livre.

Les greffes dans le roman

Pour ancrer le réel dans la fiction, les écrivain·es s’appuient sur des articles de presse, cités ou reproduits dans le roman. Ces greffes d’une œuvre dans une autre sont ce que Gérard Genette appelle des liens intertextuels (Palimpsestes, 1982). Franck Évrard évoque l’exemple de Christiane Baroche, qui insère dans Sucrerie un extrait de Libération du 13 mars 1988 dont la lecture a inspiré sa nouvelle. Il remarque aussi que « Dans Dernière heure, un télégramme-poème des Dix-neuf poèmes élastiques, Blaise Cendras s’amuse à copier un texte paru dans Paris-Midi de janvier 1914 qui a pour titre ‟Tragique évasion de forçats en Amérique” ». Rino Cortiana explique que cette incrustation d’un texte dans un autre, présente dans l’œuvre de Cendras, est similaire à la démarche de peintres comme Picasso, Braque et Juan Gris.

Simenon introduit également dans Le Chien jaune (1931) les stéréotypes présents dans la presse, comme journaux des phrases courtes, souvent à la forme interrogative. Ce mimétisme formel, se retrouve dans de nombreux romans policiers.

Distanciation avec le fait divers

Si certain·es auteur·rices intègrent dans leur texte des passages entiers d’articles de presse, s’immergent sur le terrain, d’autres préfèrent imaginer un fait divers sans forcément s’inspirer d’une affaire en particulier. C’est le cas par exemple de Rémi David, l’auteur de Lava. Dans son roman, l’écrivain raconte l’histoire d’une mère infanticide. L’envie d’écrire sur ce sujet lui est venue à partir d’une émission consacrée au déni de grossesse et à l’infanticide, vue à la télévision quand il était adolescent. Pour écrire Lava, à partir de ce souvenir, Rémi David ne s’est pas plongé dans la lecture d’articles, mais a imaginé les propos de son personnage responsable de la mort son enfant. « Je n’ai fonctionné qu’à l’intuition, sans documentation. C’est après coup, plutôt, que j’ai lu des récits dans les journaux. D’autant que, six mois après la sortie du livre, s’entamait le procès largement médiatisé de Dominique Cottrez, pour l’infanticide de huit de ses nouveaux-nés, entre 1989 et 2007. Je découvrais aussi l’affaire Céline Lesage, jugée pour six infanticides, entre 2000 et 2007, à Valognes », précise-t-il.

Dans l’écriture de Lava, l’expérience télévisuelle, nourrie de l’écoute des témoignages de femmes confrontées au déni de grossesse et parfois à l’infanticide, semble remonter à la surface. L’auteur donne la parole à son personnage éponyme.

« Baba. Sam quand. Je l’ai. Tué. R’gardé je. Le pris à. Bout d’bras le. Plaçai. Face. À moi à. Hauteur de. Mon. Visage je le. R’gardai le. Cordon. Encore. Attaché mes. Mains le. Tenaient. Par. Les côtes froutch. Mes mains le. Tinrent par. Le cou. Je. Sentis. Dis. Tinctement sa. Res. Piration je. Sentais qu’il. Vivrait qu’il. N’existait. Pas. Fourchant qu’il. Vivrait les. Mains le. Tenaient par. Le cou. Placées. Là comme. Un. Collier. Serrèrent. Fort. Deux. Trois je pus. Compter jusqu’. À. Quatre et. Ce fut. Fini. »

Rémi David, Lava (Le Tripode, 2015)

Ce langage cassé, brisé, employé par Rémi David, retranscrit la respiration haletante de l’infanticide. Les mots hachés traduisent les blessures de cette femme, comme l’explique l’auteur : « La première phrase de Lava m’est venue telle quelle : « Lava n’. Savait pas. Qu’elle avait. Un baba. Dans l’bidus ». Tout mon travail a consisté à faire entendre cette voix, ce rythme, en m’efforçant de lui rester fidèle. C’est ainsi que j’ai trouvé une ponctuation particulière pour la restituer, avec tout un travail sur le point, pour rendre cette parole hachée, cette voix de Lava telle que je l’avais entendue. »

La forme permet aussi probablement de garder une certaine distance avec le drame raconté. Finalement, la réflexion de Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975) semble trouver une résonnance dans beaucoup de récits sanglants, inspirés ou non de faits divers. « Il y a toute une réécriture esthétique du crime, qui est aussi l’appropriation de la criminalité sous des formes recevables ».

Publié le 27/01/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

Fait divers et Littérature

Franck Évrard

Nathan, 1997

Le fait divers entretient avec la littérature des relations à la fois de concurrence et de connivence. Au travers du texte journalistique qui le relate, des affinités apparaissent avec certains genres comme le roman policier par son effet de réel, la nouvelle par sa brièveté, ou le théâtre par sa mise en scène dramatique. Coupé de son usage journalistique, le fait divers acquiert une universalité et une permanence qui facilitent sa réappropriation par la littérature. Amplifié par l’esthétisation littéraire, il s’enrichit d’une dimension métaphorique qui le rapproche du mythe.

À partir de faits divers célèbres qui inspirèrent des écrivains comme Stendhal, Genet ou Le Clézio, ce livre met en valeur le dialogue incessant qui s’est noué entre deux systèmes de narration et montre comment le fait divers invente une écriture du réel qui sollicite l’imaginaire et le mythe, le hasard et le destin.

À la Bpi, Langues et littératures, 81.047 EVR

Les Écrivains et le Fait divers. Une autre histoire de la littérature

Minh Tran Huy

Flammarion, 2017

Un essai sur l’exploitation des faits divers comme source d’inspiration dans la littérature française depuis le Moyen Âge en passant par le roman-feuilleton du 19e siècle ou les surréalistes pour aboutir à la littérature du début du 21e siècle. © Électre 2017

À la Bpi, Langues et littératures, 840(091) TRA

Petits Récits des désordres ordinaires. Les Faits divers dans la presse française des débuts de la IIIe République à la Grande Guerre

Anne-Claude Ambroise-Rendu

S. Arslan, 2004

Si la période considérée dans cet ouvrage (1870-1910) ne correspond pas tout à fait à la Belle Époque, en revanche il s’agit bien d’une belle époque pour les quotidiens populaires qui deviennent alors le média le plus important. Les faits divers, qui sont les colonnes des journaux les plus lues à la fin du 19e siècle, témoignent d’un état des consciences et des sensibilités.

À la Bpi, Histoire, 944-740 AMB

L'Encre et le Sang. Les Récits de crimes et société à la Belle Epoque

Dominique Kalifa

Fayard, 1995

Dominique Kalifa montre comment, au début du 20e siècle, les récits de faits divers envahissent la presse populaire, le cinéma, les gravures, les chansons et une rhétorique nouvelle, centrée sur la sécurité publique, se met en place.

À la Bpi, Histoire, 944-852 KAL

L’Irrésistible attraction du fait divers | BnF Essentiels

Cataclysmes, meurtres, crimes, accidents, suicides, scandales, événements extraordinaires de la vie exercent sur nous une trouble attraction.

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires