Suzanne Valadon en autoportraits

Modèle devenue peintre, Suzanne Valadon s’est emparée de l’art du portrait et de l’autoportrait comme d’un manifeste, peignant les corps et les visages sans artifice. Le Centre Pompidou consacre ce printemps une monographie à cette pionnière longtemps restée dans l’ombre de ses contemporains masculins.

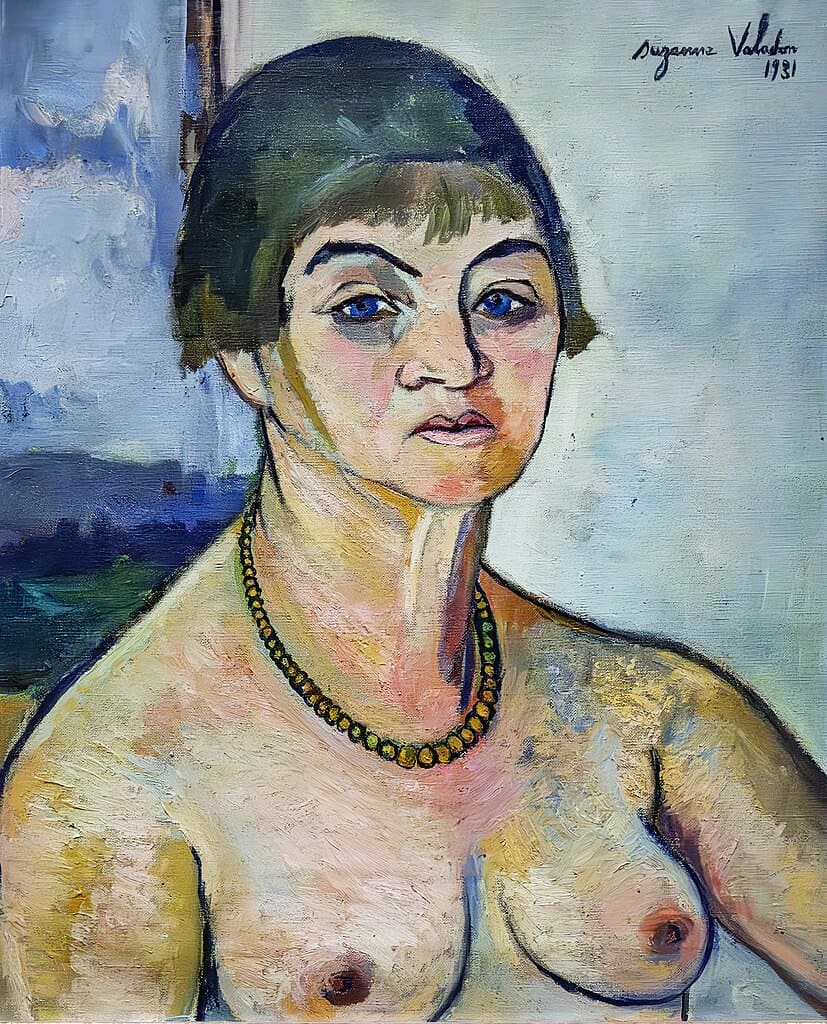

Suzanne Valadon est la première artiste femme à oser un autoportrait agé et le torse nu. C’est en 1931 et elle a 66 ans. Elle se dépeint, seins dévoilés, le visage marqué par les rides et les cernes, mais son regard est encore plein de malice, avec des yeux d’un bleu perçant et des sourcils saillants qui scrutent sans pudeur le spectateur et la spectatrice. Cet exercice audacieux, signe d’une rébellion affirmée, sera reproduit par Alice Neel en 1980 avec son Autoportrait la représentant assise, entièrement nue, alors âgée de 80 ans.

Son expérience de modèle pour d’illustres artistes de l’époque incite Suzanne Valadon à créer à son tour. S’inspirant des techniques observées pendant ses longues heures de pose, celle qui dessine depuis ses huit ans, commence à peindre son quotidien et s’exerce notamment sur son propre visage.

Des miroirs qu’elle se tend

Son premier autoportrait date de 1883. Au pastel et fusain, dans des tonalités froides, elle se dessine un peu sévère et boudeuse, au teint blafard, habillée d’une robe noire, les épaules pointues. Seule sa bouche affiche un rose doux. Mais son regard dirigé vers le public montre une détermination et déjà un caractère affirmé. Elle dira d’elle « il faut être dur avec soi, avoir conscience, se regarder en face ». Cet autoportrait s’inscrit sans doute dans un contexte difficile de sa vie. Elle est mère seule, abandonnée par Miquel Utrillo qui ne reconnaîtra leur fils Maurice que quelques années plus tard. Elle vit pauvrement et son travail artistique n’est pas encore reconnu, ni exposé. Ce n’est qu’en 1886 qu’elle commence à être invitée dans les salons aux côtés de Toulouse-Lautrec, Erik Satie et Edgar Degas, qui dira d’elle : « tu es désormais des nôtres. »

« La réputation de l’artiste est en train d’échapper à l’oubli, et l’on s’aperçoit soudain qu’elle a produit des œuvres vibrantes et sans tabou, qui ont toutes leur place aux côtés des pairs avec lesquels elle a cocréé l’art moderne. »

Griselda Pollock (Actes du Symposium « Le clan Valadon », Centre Pompidou-Metz, septembre 2023)

En 1893, son Autoportrait au crayon gras sur papier est remarquable de modernisme. Le trait est sobre et net, semblable à ce que l’on nommerait aujourd’hui la « ligne claire » en graphisme. Elle dessine les contours de son visage, de sa chevelure, de son cou et le haut de ses épaules dans un seul trait qui n’aurait ni début ni fin. Cette simplicité confère à l’œuvre une force intemporelle.

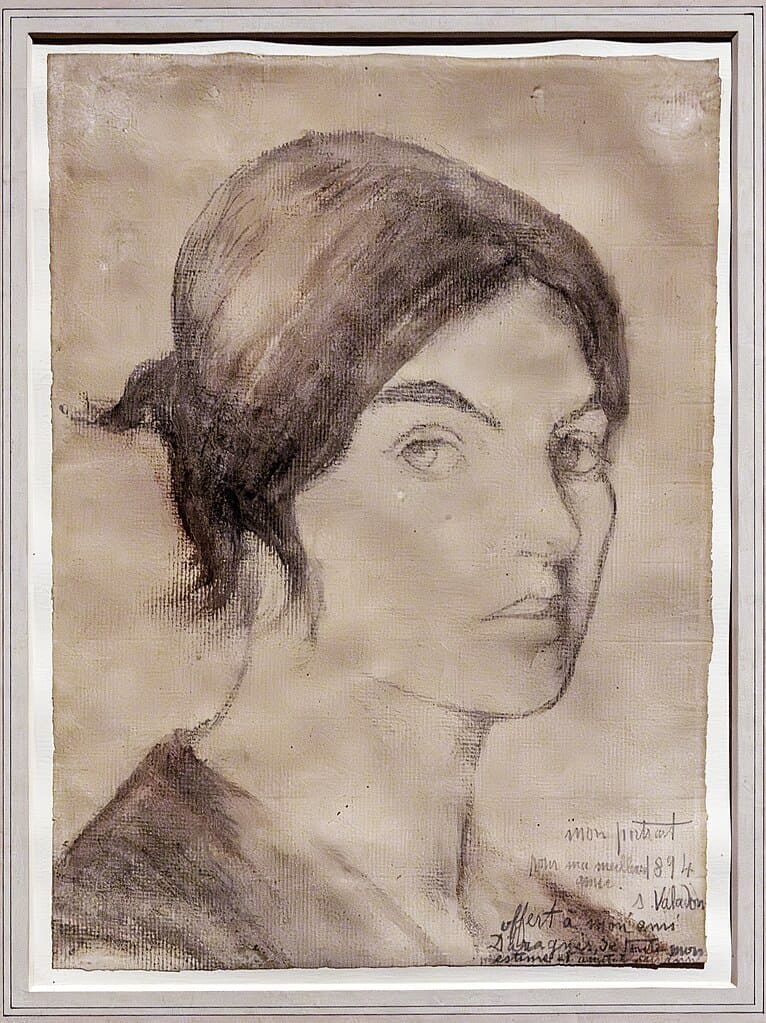

L’année d’après, elle réalise un dessin qu’elle nomme Mon portrait pour ma meilleure amie, et dédicace ainsi : « offert à mon amie Daragnès, de toute mon estime et amitié, Suzanne. » Elle regarde de côté, comme surprise, ses traits sont fins et une douceur émane de son visage. Toujours en 1894, elle réalise une encre de chine intitulée Mon portrait. Toujours de trois quart, sérieuse et le regard perçant, Suzanne Valadon s’affirme dans l’art du portrait. Son autoportrait de 1902, à la sanguine, est titré en bas à droite d’après moi. Toujours de profil, la bouche pincée, le chignon tiré, le regard pensif, son visage a mûri.

Autoportrait, dédicacé à « sa meilleure amie »

Suzanne Valadon, 1894

Domaine public, crédit photographique : Didier Descouens

L’affirmation d’une artiste libre

En 1911, Suzanne Valadon se représente en artiste dans une huile sur toile intitulée Autoportrait. Au premier plan, sa palette de couleurs tenue par son avant-bras, tandis que son autre main est levée dans le geste de peindre. Elle est vêtue d’une blouse grise et porte un collier de perles noires. Son habituel chignon, son regard fixant le spectateur de trois quart et le rouge des lèvres marqué, appuient sa stature de femme indépendante et émancipée. Derrière elle, des plantes, un chat, un rideau rouge et un mur jaune posent un décor plutôt joyeux d’un intérieur bourgeois.

En 1916, à 51 ans, elle réalise un nouvel autoportrait à l’huile sur carton, empreint de sévérité et d’une grande mélancolie. Le fond est rouge vermillon, apportant de la chaleur, mais son visage est auréolé d’une teinte plus froide, bleu-gris. Ses cheveux, ses sourcils, sa robe et son collier sont d’un noir profond. Sa bouche, toujours pulpeuse, est rose. Elle ne regarde pas en face comme à son habitude, ses yeux regardent vers le bas. Elle semble perdue dans ses pensées. Cet autoportrait donne sans contexte une image d’une femme volontaire, exigeante et n’ayant plus besoin des autres pour aller au bout de ses désirs.

Onze ans plus tard, avec son Autoportrait au miroir (huile sur carton), Suzanne Valadon ne cherche plus à séduire ni à affirmer sa posture de femme libre. On reconnaît à peine son visage car sa coiffure a changé. Elle a échangé son chignon sombre contre une coupe courte et des cheveux plus clairs. Elle ne regarde plus dans les yeux de façon effrontée. Son regard est dans le vague, sa tête est penchée, elle semble fatiguée. La composition du tableau est plus classique avec sur le côté une nature morte aux pommes, un vase avec du mimosa et le cadre du miroir qui définirait le cadre d’un tableau. La force de cette peinture réside dans la lassitude de ce regard qui capte l’attention.

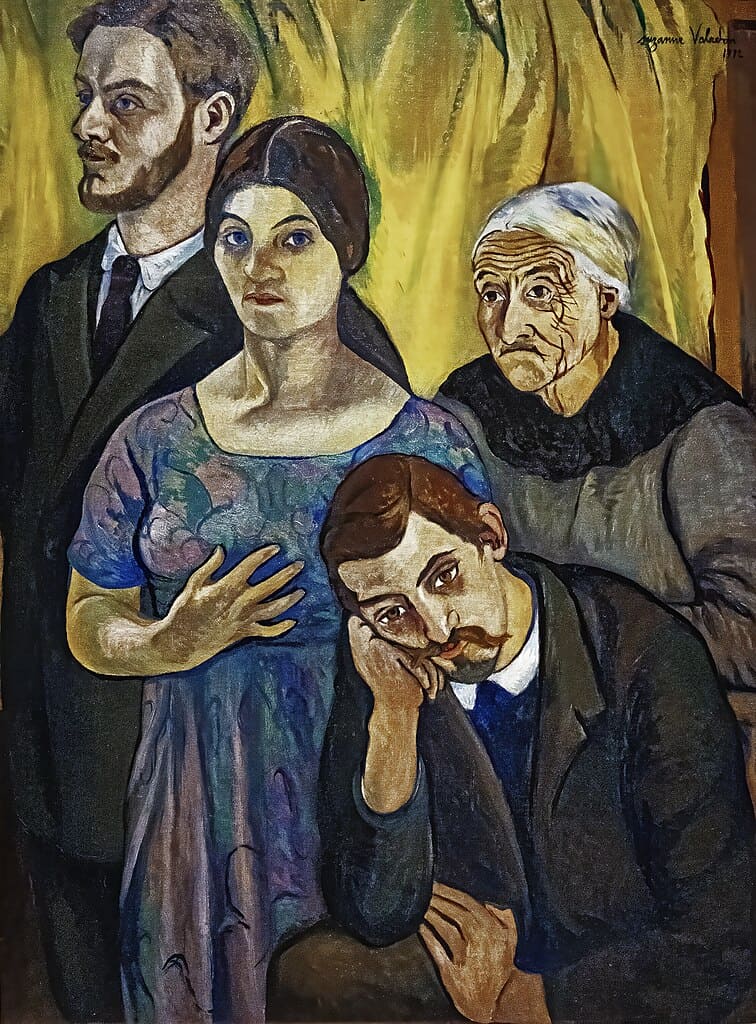

Portrait de famille

Suzanne Valadon, 1912

Domaine public, crédit photographique : Didier Descouens

L’évidence d’une place centrale

En 1912, Suzanne Valadon vient de rencontrer André Utter, son deuxième mari, et se plie à l’exercice de l’autoportrait collectif avec Portrait de famille. Ce tableau est composé de quatre personnages : Suzanne, sa mère Madeleine, son fils Maurice Utrillo, jeune trentenaire, et André Utter. Seule l’artiste a le visage de face et nous regarde. Maurice Utrillo, aux pieds de Suzanne, la tête appuyée sur sa main, a le regard vide, penseur romantique. Madeleine, l’allure austère, est représentée comme une vieille dame aux cheveux blancs, le visage très ridé et la bouche tombante. André Utter se tient derrière Suzanne, de profil, droit et élégant avec son costume, cravate et sa barbe taillée. Suzanne Valadon tient la place centrale de ce tableau et les autres personnages font presque office de décor. Avec sa main posée au creux de sa poitrine, sur une robe mauve, sans apparat et sa coiffure stricte, elle s’impose comme cheffe de famille. Elle se tient droite, déterminée, et personne ne semble pouvoir ou vouloir lui ôter cette place qu’elle s’est faite, autant dans ce cercle privé et intime que dans celui du monde de l’art qu’elle commence enfin à conquérir.

Si Suzanne Valadon est l’artiste du portrait, exercice dans lequel elle excelle et apporte une réelle modernité, ses autoportraits apparaissent comme des traces ponctuant son combat d’artiste femme du début du 20e siècle.

Publié le 26/03/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin :

Petites histoires de grandes artistes : Suzanne Valadon

Épisode de la série vidéo « Petites histoires de grandes artistes », consacré à Suzanne Valadon, produite par l’association AWARE (Archives of Women Artists, Research & Exhibitions). Trois minutes pour découvrir la vie et l’œuvre d’une artiste femme du 19e ou 20e siècle. Imaginé par la scénariste Sophie Caron, chaque récit transmet l’originalité d’une démarche, son importance au sein d’un courant artistique, certains épisodes biographiques déterminants ainsi que les difficultés que l’artiste a pu rencontrer dans l’exercice de sa pratique.

Suzanne Valadon – Exposition au Centre Pompidou (15 janv. - 26 mai 2025)

Le Centre Pompidou consacre une monographie à Suzanne Valadon (1865-1938), artiste emblématique et audacieuse. À la marge des courants dominants de son époque – le cubisme et l’art abstrait sont en germe alors qu’elle défend avec ardeur la nécessité de peindre le réel – elle place le nu, féminin comme masculin, au centre de son œuvre, représentant les corps sans artifice ni voyeurisme.

Valadon et ses contemporaines. Peintres et sculptrices, 1880-1940

Magali Briat-Philippe, Anne Bocquet-Liénard et Pierre-Gilles Girault

In Fine éditions d'art, 2020

Fille d’une lingère, Suzanne Valadon (1865-1938) est l’une des premières femmes admises à la Société nationale des beaux-arts en 1894. Encouragée par Degas, elle devient peintre autodidacte et une figure majeure de Montmartre. Aux côtés de nombreuses femmes artistes issues de toute l’Europe qui affluent vers Paris, elle bouscule les préjugés attribués à son genre grâce à son talent. © Électre 2020

À la Bpi, Arts, 70″19″ VALA 2

Suzanne Valadon. Un monde à soi

Chiara Parisi (dir.)

Éditions du centre Pompidou-Metz, 2023

Un panorama de l’œuvre de S. Valadon éclairé par son contexte historique et artistique, de la fin du 19ᵉ siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, accompagné d’une sélection d’archives et d’œuvres majeures qui l’ont inspirée. Relevant des genres traditionnels, ses portraits, natures mortes et paysages défient pourtant les conventions. © Électre 2023

À la Bpi, Arts, 70″19″ VALA 2

Le Clan Valadon

Actes du Symposium au Centre Pompidou-Metz, 9-11 septembre 2023.

Ces deux journées de colloque sont nées de la volonté de rassembler les voix plurielles qui ont nourri les réflexions critiques autour de la figure et l’œuvre de Suzanne Valadon. Constitué de personnalités issues d’horizons différents, le « clan Valadon » ambitionne de mettre en partage les savoirs autour de l’artiste et de réinterroger l’héritage qu’elle laisse au monde contemporain.

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires