Appartient au dossier : Chris Ware, objets dessinés

Chris Ware : une lecture de l’Amérique

Les bandes dessinées en kit de Chris Ware, souvent trop grandes ou trop lourdes, à l’italienne ou au format jeu de société, nécessitent une lecture minutieuse qui passe avant tout par la manipulation. Que l’auteur raconte-t-il du monde contemporain à travers ces œuvres singulières ? C’est ce que nous explique Anne Chassagnol, maîtresse de conférences en littérature à Paris 8, alors que l’exposition « Chris Ware » se tient à la Bpi jusqu’en octobre 2022.

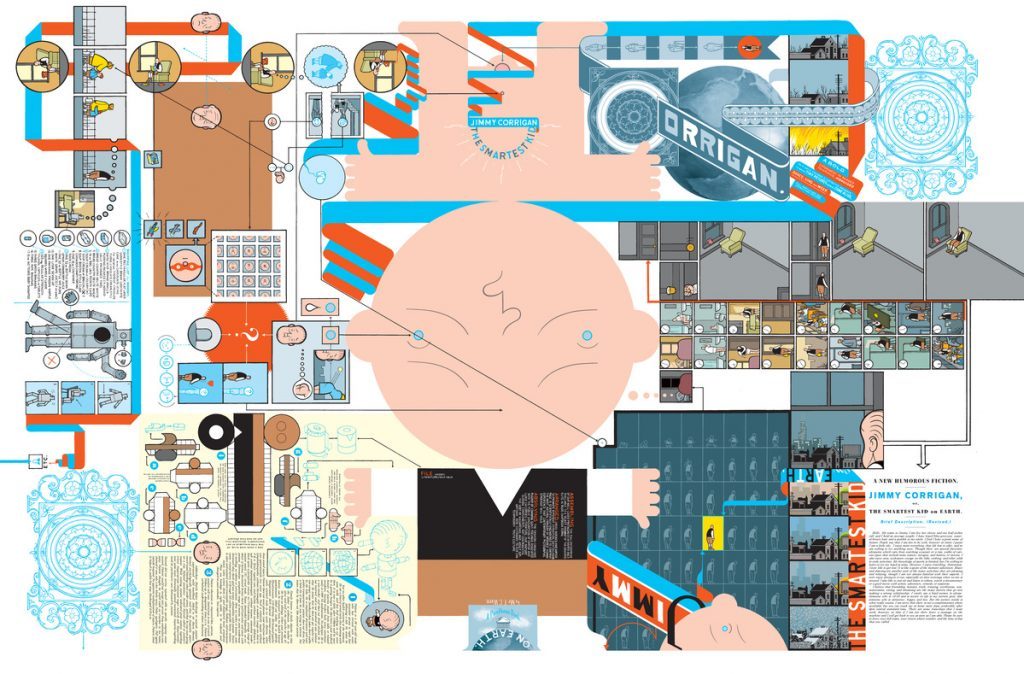

« Ding ! » C’est en appuyant sur la sonnette sur l’énorme coffret de Building Stories (2014) que la lecture de cette bande dessinée hors normes peut commencer. Première surprise – il ne suffit plus d’ouvrir le livre, encore faut-il trouver le point d’entrée adéquat. Chaque opus de Chris Ware, lauréat des prix les plus prestigieux, repousse davantage les limites de l’imprimé. Comme la couverture de Jimmy Corrigan (2000), qui n’est visible dans sa totalité que si l’on écrase le livre sur la tranche au risque de l’abîmer.

Comment appréhender ces livres inclassables ? Par quel pan commencer alors qu’il n’y a aucun ordre ni pagination ? Rien n’est acquis dans ces récits qui se déroulent au sein d’un même ouvrage tantôt en format portrait, tantôt au format paysage, et qui reposent sur une construction complexe d’histoires enchâssées, constamment interrompues par des inserts publicitaires, des pliages ou des objets à découper.

Mises en boîte et tranches de vie

Les livres de Chris Ware représentent l’Amérique à travers des lieux – immeubles, maisons familiales, écoles, bureaux, hôpitaux – qui sont aussi les cadres de vie de la middle class. Ils questionnent le rapport à l’architecture, la façon dont les personnages occupent l’espace et comment ce lieu, en retour, les habite. Jimmy, Rusty, Chalky, Joanna, sont tous coincés dans un habitacle qui les entrave socialement. Toute circulation débouche sur un cul-de-sac, favorisant des rapports de domination, si bien que la chambre, avec son lit et sa baignoire comme derniers refuges contre le monde extérieur, devient un espace gestationnel.

Dans le même temps, les coupes axonométriques offrent une visibilité sur des tranches de vie infra-ordinaires, multipliant les angles de vue, de haut, en gros plan, ou via un œil-de-bœuf, et présentent des échographies de personnages pris au piège dans une série de constructions gigognes. Cette poétique de l’encadrement démultiplie les cadres, faisant passer les personnages de la case à la cage – car c’est bien d’expulsion dont il est question, à l’image de cette scène d’accouchement dans Rusty Brown (2019).

Déconstruction, brouillage, prolifération

Pourtant, la case n’est qu’une illusion car toute entreprise de construction est aussitôt menacée par des risques d’effondrement. Le rapport du contenant au contenu déteint sur le corps, lui-même perçu comme un organisme vivant mais défaillant. Les immeubles se dégradent sans que les personnages soient en mesure de les entretenir. Les cases se vident, se brisent. Elles s’obscurcissent. Dégâts des eaux, nuisances sonores, particules de poussière, détritus, s’infiltrent dans le bâtiment pour venir gripper son mécanisme.

Le récit intègre hors champ des références historiques – aux Draft Riots de New York de 1863, aux émeutes raciales d’Omaha en 1919, ou à la chute des tours jumelles en 2001. Loin d’être étanches, les cases débordent, de même que les ouvrages se répondent par astérisques interposés, les personnages de Jimmy Corrigan refont surface dans Rusty Brown. Les sonneries des appareils retentissent d’une pièce à l’autre, fuitent d’une case à l’autre, et parasitent les conversations selon un art de la fugue qui confère toute sa musicalité à l’image. Les principes d’horizontalité ou de verticalité n’opèrent plus, au profit d’un développement organique. C’est toute la mise en page en gaufrier qui s’incline, remplacé par un système alvéolaire où, comme dans une ruche, les éléments vont et viennent, apportant chacun leur pierre à l’édifice. Les personnages hors cadre, mal à l’aise, montrent ainsi le versant intime d’une Amérique en déclin.

De la référence à l’archive

En déconstruisant le cadre du dessin et celui du récit, Chris Ware entame une réflexion sur le devenir de l’objet-livre. Dans son œuvre, il n’a de cesse de rendre hommage à la matérialité même du médium, à travers une série de clins d’œil qui célèbrent l’histoire de la bande dessinée. Ses personnages sont eux aussi de grands lecteurs de comic books ; les super-héros, sous forme de figurines ou de personnages fantasmés, interfèrent dans le récit ; des couvertures de magazines, réelles ou fictives, sont reproduites telles quelles au fil des pages. Les planches fourmillent d’allusions aux grands maîtres de la narration visuelle : Rodolphe Töpffer, Frank King (Gasoline Alley), Winsor McCay (Little Nemo), ou Charles Schultz (Peanuts). En cela, les ouvrages de Chris Ware font office d’exposition patrimoniale de l’histoire du comic strip.

L’hommage dépasse largement le genre des littératures dessinées : par un effet de mise en abîme récurrente, les personnages lisent aussi sur différents formats, guides touristiques, journaux, ou romans comme À la recherche du temps perdu, dédoublant les strates narratologiques à l’infini, pour s’ouvrir sur d’autres dimensions littéraires. La surface de page finit par archiver des objets de taille réelle : billets de banque, carnets de notes, brouillons, factures, menus, tickets de caisse, autant de traces d’une histoire matérielle de l’Amérique menacées d’extinction, concurrencées par les écrans, et dans lesquelles l’auteur s’amuse à cacher des détails signifiants.

La littérature mode d’emploi

Chris Ware invite ses lecteurs à s’interroger sur l’objet qu’ils ont entre les mains, sur sa texture, son poids, la façon dont il se feuillette ou se déplie car l’œuvre implique une expérience de lecture immersive qui est aussi bien visuelle que tactile. Au-delà du papier et des différentes matières utilisées, la grande diversité de formats suppose des modalités de lecture différentes chaque fois que la page se déplie, se détache ou se tourne, abolissant de fait le parcours visuel traditionnel de haut en bas et de gauche à droite. Cette écriture visuelle, qui inclut aussi bien la signalétique routière, publicitaire, topographique, voire cinématographique, qui repose sur la frustration et la déstabilisation, implique un contrat de lecture inédit qui nécessite un temps d’adaptation. Par ailleurs, le dessin ne cesse de se dédoubler, comme dans une image pixélisée, et subit des effets d’agrandissement ou de rétrécissement. Le regard est constamment sollicité, si bien que l’œil ne se suffit plus à lui-même ; l’information continue de défiler et ne peut être décryptée qu’à l’aide d’une loupe.

Chris Ware teste ici les limites de la lecture, forçant le lecteur à abandonner l’idée même de déchiffrer le texte pour se laisser porter uniquement par le visuel. C’est là que l’humour et la dimension métalittéraire entrent en jeu. Les premières pages de Jimmy Corrigan se présentent ainsi comme un interminable mode d’emploi sur l’histoire de la bande dessinée, accompagné d’un protocole de lecture fastidieux et une série d’exercices pratiques. Mais ce qui pouvait initialement apparaître comme une aide est aussitôt subvertie, car la taille minuscule de la police rend le texte totalement illisible.

Chris Ware revient au geste artisanal en proposant au lecteur, habitué à l’immédiateté des messages diffusés via les écrans, d’interrompre la lecture pour prendre le temps d’épuiser l’image. De regarder. Simplement. Totalement. Comme Honoré de Balzac ou Marcel Proust avant lui, Chris Ware crée une œuvre-monde dont les frontières poreuses permettent aux personnages de passer d’un livre à l’autre, et au lecteur de participer activement à la création de l’œuvre.

Publié le 27/09/2022 - CC BY-SA 4.0

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires