Appartient au dossier : Chris Ware, objets dessinés

Chris Ware, de RAW au New Yorker

Entretien avec Françoise Mouly

Françoise Mouly est directrice artistique du magazine The New Yorker depuis 1993. Dans les années quatre-vingt, elle crée, avec son mari le dessinateur Art Spiegelman (Prix Pulitzer 1992 pour Maus), la revue de bande dessinée d’avant-garde RAW, et devient ainsi la première éditrice de Chris Ware.

Dans quel contexte avez-vous découvert le travail de Chris Ware ?

C’était dans les années quatre-vingt, à une époque où la perception de la BD était entièrement différente de ce qu’elle est maintenant. Ayant grandi en France, j’avais dévoré les Astérix aussi bien que les albums de Claire Bretécher ; j’avais lu avidement le magazine Pilote et ensuite Hara Kiri et Charlie Hebdo. À l’époque, tous les gens de mon âge lisaient de la BD en France.

Quand je suis arrivée à New York en 1974, étudiante en architecture qui voulait prendre de la distance avec les Beaux-Arts et l’Europe, j’ai cherché des BD en kiosque et en librairie. Pour le plaisir, pour me plonger dans la culture américaine, et aussi pour perfectionner mon anglais rudimentaire. J’ai été très surprise de ne pas en trouver, et je suis tombée des nues quand j’ai rencontré Art Spiegelman et qu’il m’a fait part des préjugés ancrés contre ce médium dans la culture américaine : simpliste, prétendument abêtissante, la BD ne pouvait être que pour les enfants. Elle ne se prêtait qu’à la comédie – parce que ça s’appelait comics, donc « drôleries ».

Toute la production des Underground Comix, dont Art était issu, démentait bien sûr ces préjugés : les comix avec un x, ceux de l’underground, avaient été une des armes culturelles les plus efficaces de l’anti-establishment, mais ce mouvement de presse underground était en perte de vitesse aux États-Unis à la fin des années soixante-dix. Art m’a fait découvrir encore d’autres richesses de la BD américaine : Little Nemo, la BD onirique de Winsor McCay, la poésie oulipienne de Krazy Kat par George Herriman, les aventures du Spirit de Will Eisner, l’humour anarchique du MAD de Harvey Kurtzman et ses récits de guerre détaillés et émouvants… Comment une culture qui avait produit tant de chefs d’œuvres pouvait-elle ne pas reconnaître la vitalité de la bande dessinée ?

C’est ce vide béant face à une culture à l’influence évidente qui m’a amenée à vouloir publier un magazine, qui est devenu RAW, finalement lancé en 1980. RAW n’avait pas de thème ou de genre, ce n’était ni de la science-fiction, ni de l’humour, mais RAW avait un format, un grand format sur beau papier qui impliquait le respect pour les œuvres publiées. Nous y rassemblions des dessinateurs européens, japonais ou américains, et le seul dénominateur commun était la qualité du travail. Nous n’avions pas une grande diffusion : je sortais un ou deux numéros par an, et je les emballais moi-même pour les expédier dans les librairies des villes branchées aux États-Unis.

Un jour, en 1987, nous avons reçu un article sur RAW publié dans The Daily Texan, un journal de l’Université du Texas à Austin. Au dos de l’article, Art a remarqué des strips d’un dessinateur qu’il ne connaissait pas. C’était fragmentaire et incomplet, mais il a tout de suite vu quelque chose d’intéressant et il a demandé à être mis en contact avec cet inconnu, un étudiant en art nommé Chris Ware.

Après RAW, votre collaboration s’est poursuivie au New Yorker. Comment travaille-t-on avec un artiste comme Chris Ware ?

Dès nos premiers contacts, ce qui était le plus frappant c’était la modestie de Chris. Il était très motivé par ce que nous faisions avec RAW. Pour lui qui avait grandi avec Winsor McCay, George Herriman et les strips des Peanuts de Charles Schulz, notre magazine répondait en tout à sa passion pour la BD, une passion qu’il ne pouvait pas, à l’époque, exprimer dans son école d’art. Ses professeurs ne juraient que par l’art abstrait et conceptuel, et le détournaient de la BD car « pour eux, tout ce qui faisait du sens ne pouvait pas être de l’art », comme le raconte Chris. Pire, la communication relevait – quelle honte ! – du domaine du commerce. Mais quand nous lui avons proposé de faire des pages pour RAW, il nous a tout de suite dit qu’il ne se sentait pas à la hauteur, qu’il admirait tellement les artistes que nous publions qu’il ne pensait pas pouvoir faire quelque chose d’aussi bien. Cela a pris un peu de temps mais heureusement, quelques années plus tard, en 1991, il a contribué à des histoires comme Thrilling Adventure Stories (I Guess), où il s’est permis d’être autobiographique et grâce auxquelles il a pu établir le style et l’approche qui sont devenus les siens.

Ma collaboration avec Chris s’est poursuivie quand je suis entrée en fonction au New Yorker comme directrice artistique. Pendant toutes ces années à travailler ensemble, et bien sûr grâce au respect mutuel que nous nous portons et à notre partage d’idées ambitieuses quant à ce qui peut être accompli avec des mots et des images, nous avons développé une connivence ainsi qu’une grande amitié. Mais Chris est tellement appliqué et impliqué dans son travail que je fais attention à ne le solliciter que pour des couvertures dont je suis presque convaincue qu’elles fonctionneront immédiatement. D’autres artistes peuvent envoyer quelques idées et passer outre si elles ne sont pas retenues. Avec Chris, je sais que quand il s’attelle à un projet, aussi compliqué qu’il soit, il n’aura de cesse qu’il n’ait trouvé la solution parfaite. Et que cette solution sera esthétiquement raffinée, qu’elle aura de l’humour – même si c’est de l’humour noir –, qu’elle aura une grande résonance émotionnelle et qu’elle sera truffée d’intelligence et d’astuces qui ne se révéleront qu’au fil de lectures successives.

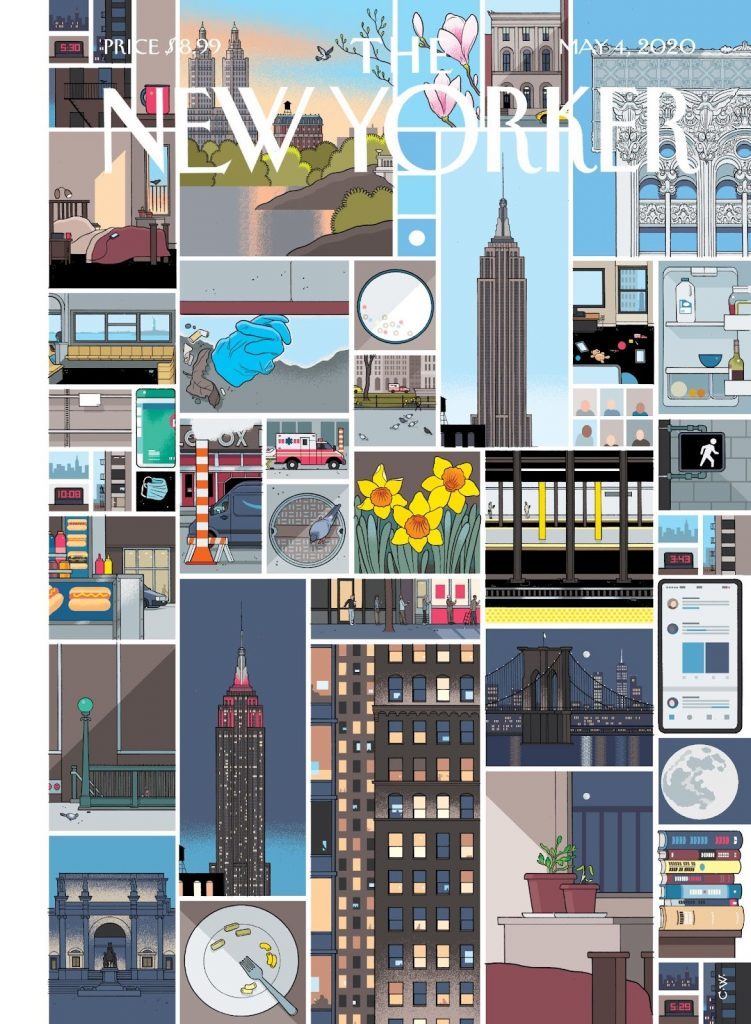

C’est beaucoup demander à un dessin, mais sous ses abords de magicien, Chris met tout son cœur dans tout ce qu’il fait, et la lecture s’en ressent. Cela m’a permis de lui demander des couvertures au tout début de la crise du Covid-19, au printemps 2020 quand nous étions dans la phase la plus meurtrière à New York, et de le voir produire – en un temps record – parmi les plus belles et les plus puissantes images que nous ayons publiées sur ce sujet.

Aujourd’hui, Chris Ware est un auteur reconnu internationalement, encensé par la critique et lauréat de nombreux prix. Quel regard portez-vous sur l’évolution de sa carrière ?

En repensant à mon état d’esprit lors de notre rencontre avec le jeune Chris il y a trente-cinq ans, j’essaie de faire partager la joie que nous ressentons aujourd’hui de voir le travail d’un tel bédéiste exposé à Beaubourg. C’est rare de voir se développer un génie de l’envergure de celui de Chris Ware, et notre plaisir est décuplé par la reconnaissance qui lui est accordée dans le monde de l’art et de la littérature pour tout ce qu’il a créé, et pour la ou les dimensions supplémentaires qu’il a apportées à la bande dessinée. Alors une exposition de Chris Ware à la bibliothèque de Beaubourg, dans une médiathèque encyclopédique au cœur de Paris qui accueille les publics les plus divers, une exposition qui marquera ceux qui vont créer la culture de demain, c’est un rêve, un long rêve, qui s’est, grâce à ce projet, transformé en réalité.

Publié le 16/05/2022 - CC BY-NC-ND 3.0 FR

Pour aller plus loin

The New Yorker

New Yorker Magazine, Depuis 1925

Les six derniers mois du magazine sont disponibles sur papier.

À la Bpi, niveau 2, 0(73) NEW 10

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires