Appartient au dossier : Machines sonores fracassantes

Pianos en l’air et guitares sur roues

Pianos volants, guitares roulantes, plasticien·nes et instrumentistes adeptes de musique expérimentale s’adonnent à toutes sortes d’expériences pour construire un propos qui dénote ou dénonce.

« Mon intention a précisément été que ma musique cessât d’aller quelque part ! »

John Cage, Pour les oiseaux. Entretiens avec Daniel Charles (2002)

Héritier·es des mouvements Dada, puis Fluxus, les artistes qui détournent les instruments de musique de leur fonction habituelle questionnent, de la même manière, le statut de l’œuvre d’art et le rôle de l’artiste. Dans TV Cello (1971) de Nam June Paik, par exemple, la violoncelliste Charlotte Moorman joue de son instrument composé de trois appareils de télévision, sur lesquels apparaissent des images animées. Le Violoncelle télévision devient ainsi une sculpture-instrument hybride et vivante, déstabilisante.

À l’origine de Fluxus, John Cage, attaché à l’aléatoire dans le processus créatif, est sans doute le musicien plasticien et philosophe qui a le plus influencé celles et ceux qui laissent advenir le hasard dans leurs performances. Paul Panhuysen, Céleste Boursier-Mougenot et Christian Marclay ont été marqués par ce principe d’indétermination de John Cage, en mettant en scène des instruments percutés par l’aléatoire. Tour d’horizon d’une sélection d’installations qui font rouler, planer et grincer pianos, guitares et autres instruments à cordes.

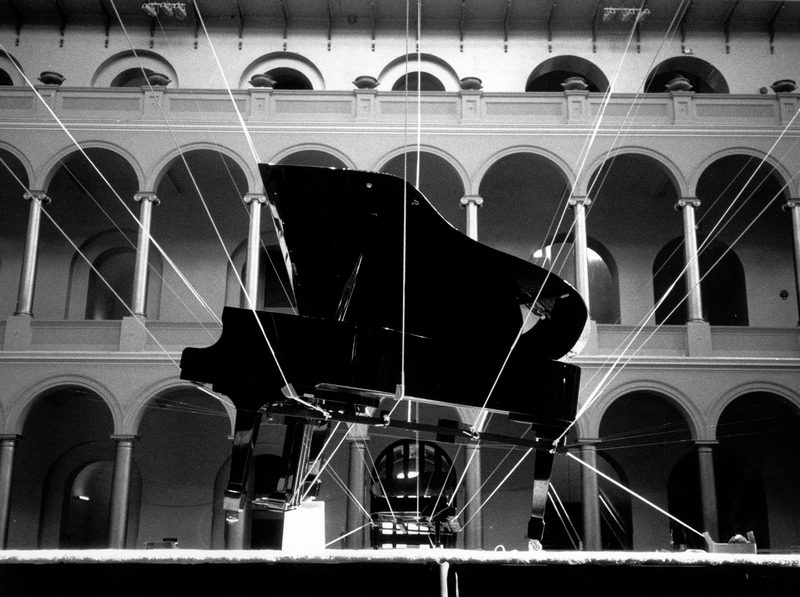

Long Strings Installations (1982-1998) de Paul Panhuysen

Crédits : Douglas H. Quin, Curator of Music at Washington Project for the Arts © Paul Panhuysen.

Un piano à queue suspendu au plafond par de longues cordes d’instruments de 9 à 27 mètres, Long Strings, constitue l’œuvre vertigineuse de Paul Panhuysen (1934-2015). Le compositeur et artiste néerlandais, proche de la mouvance Fluxus à ses débuts, travaille essentiellement sur le son à partir de 1965. Dans ses installations, il combine son goût pour les mathématiques, le hasard et les objets de récupération. En 1980, il fonde le collectif Het Appolohuis (Appolo House en anglais), au sein duquel il réalise, depuis 1982, plus de 200 installations, adaptées à l’architecture des lieux.

« La combinaison du son et de l’image dans une œuvre d’art permet d’équilibrer ce qui restera et ce qui passe, l’instant et le temps. C’est peut-être pour cela que je travaille avec de longues cordes depuis tant d’années. Peut-être est-ce simplement à cause de leur son fondamental, semblable à celui d’un orgue, et de la possibilité qu’elles offrent de créer un lien avec les espaces et de continuer à développer de nouveaux dessins systématiques, en travaillant avec les proportions et les nombres. »

Paul Panhuysen, Partitas for Long Strings (1998)

From Here to Ear (2009) de Céleste Boursier-Mougenot

Dans cette œuvre, les oiseaux viennent picorer les cordes d’une guitare électrique. Cette rencontre entre les volatiles et l’instrument crée le réel. « On est pas dans la scène, on est dans le réel », dit d’ailleurs l’artiste, pour qui « le processus de transformation des phénomènes en mouvement […] est au centre de [ses] préoccupations ».

Le compositeur et plasticien niçois Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961), dont le père était sculpteur, commence à créer des installations sonores pour le théâtre au sein de la compagnie de Pascal Rampert, entre 1985 et 1994. Puis, il s’amuse à détourner des instruments de musique pour « révéler une “seconde” nature de ces objets ». « Les dispositifs dans lesquels je les place les rendent “autres”, modifient le regard que l’on porte sur eux. Quand les objets sont des instruments de musique, comme avec Index, c’est la manière d’en jouer, de les actionner qui n’est pas conforme à l’usage », écrit-il dans États seconds (2008).

Guitar Drag (1998) de Christian Marclay

Cette performance de Christian Marclay fait référence au lynchage de l’Afro-américain James Byrd Jr en 1998. Dans le désert du Texas, à San Antonio, l’artiste met en scène une guitare accrochée par son manche et traînée sur une longue distance par un pick-up, similaire à celui utilisé en 1998, lors du crime raciste qui coûta la vie à James Byrd Jr.

Dans le livret du vinyle édité par le label suédois Neon Records, Christian Marclay explique sa démarche :

« Guitar Drag comporte plusieurs niveaux de référence : il fait allusion au rituel consistant à détruire des guitares lors de concerts rock, il rappelle Fluxus et ses nombreuses destructions d’instruments. C’est aussi un road movie, avec des références au paysage texan où il a été tourné, aux cow-boys et aux rodéos. Il traite de la violence en général et plus particulièrement du lynchage de James Byrd Jr., traîné à mort derrière une camionnette. Je veux que la vidéo ait ces multiples niveaux et stimule l’imagination des gens de manière contradictoire. L’œuvre finit par être à la fois séduisante et repoussante. »

Christian Marclay (2001)

Le musicien et plasticien suisse a produit de nombreuses autres performances et vidéos. La plus célèbre est sans doute The Clock (2010), montage composé d’extraits de films montrant des horloges, Lion d’Or à la Biennale de Venise.

Publié le 20/10/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loins

Pour les oiseaux. Entretiens avec Daniel Charles

John Cage

L'Herne, 2002

En 1966, John Cage ne répondait pas réellement aux 33 questions sur l’art, la nature et l’histoire qui lui étaient posées par Daniel Charles. Une approche du compositeur qui n’est pas sériée, et s’apparente à une partition qui ne cesse de s’interroger sur elle-même et sur son devenir.

À la Bpi, 78 CAGE 1

Paul Panhuysen. Le Jeu et les Règles [expositions, 2004-2007]

Presses du réel, 2009

Présentation des différentes facettes de l’œuvre de l’artiste plasticien et musicien, de la peinture abstraite aux installations dans lesquelles il déploie des cordes musicales selon des schémas mathématiques, en passant par ses peintures sonores ou son animation d’un lieu d’expérimentation à Eindhoven, Het Apollohuis.

À la Bpi, 70″19″ PANH 2

États seconds [exposition, 2006]

Céleste Boursier-Mougenot

Analogues, 2008

Le musicien plasticien présente son installation. Le programme informatique qu’il a conçu analyse des textes au fur et à mesure de leur écriture et produit en fonction d’eux des partitions musicales jouées par un piano de type Disklavier.

À la Bpi, 70″20″ BOUR.C 2

Fluxus et la musique

Olivier Lussac

Presses du réel, 2010

L’essai étudie les aspects musicaux de ce mouvement artistique des années 1960, qui consiste en un projet expérimental de création destiné à dépasser les catégories artistiques et le cadre de la musique elle-même.

À la Bpi, 780.2 LUS

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires