Appartient au dossier : (Dé)construire le jeu vidéo

Jeu vidéo : des héroïnes encore minorisées et stéréotypées

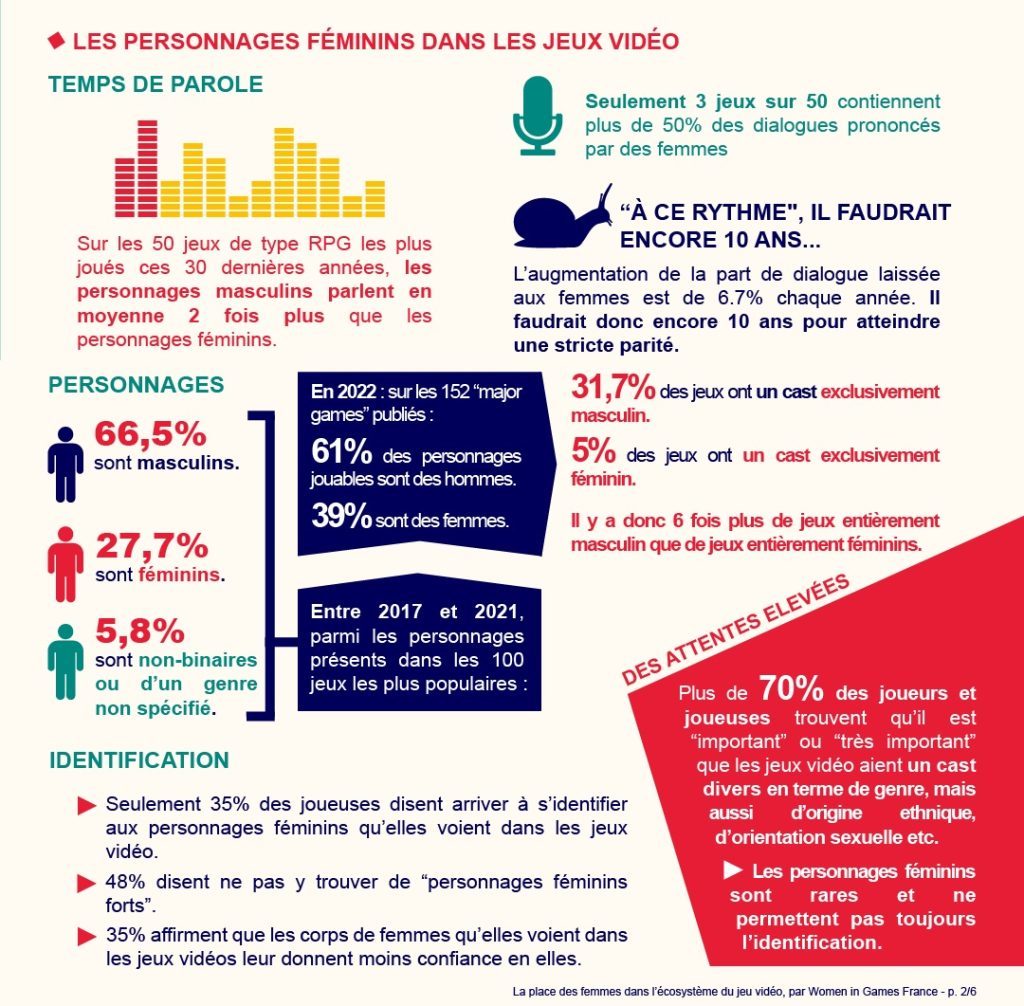

Alors que les femmes constituent près de la moitié du public vidéoludique, elles ne représentent que 27,7 % des personnages jouables. Entre une hypersexualisation persistante et des rôles secondaires, l’industrie peine à se défaire de certains biais sexistes, malgré quelques avancées notables. Le festival Press Start consacre, en 2025, sa 13e édition à ces questions de représentation et de déconstruction.

Parangon de l’héroïne vidéoludique, Lara Croft cristallise depuis 1996 les contradictions d’une industrie longtemps dominée par le regard masculin. Son personnage apparaît dans le premier volet de la franchise Tomb Raider sous les traits d’une archéologue-bimbo hypersexualisée, au ratio taille-hanche-poitrine irréaliste et à la tenue minimaliste. « L’intégralité du paratexte et du discours commercial autour de Lara a joué sur cette sexualisation », constate le philosophe Matthieu Triclot dans le magazine Usbek & Rica. Une stratégie de contenu et de marketing qui n’a rien d’exceptionnel dans le jeu vidéo.

Des armures bikini

Plusieurs études démontrent que la sexualité féminine est exploitée par les sociétés éditrices du secteur. Dans un état de l’art datant de 2009, on découvre que 86 % des personnages féminins portent des vêtements au décolleté plongeant, et près d’une sur deux (48 %) est représentée avec des tenues sans manches. À titre de comparaison, seuls 22 % des personnages masculins apparaissent torse nu ou avec des bras découverts, et à peine 14 % arborent des habits échancrés. Cette asymétrie donne tout son sens au concept de « l’armure bikini » (Bikini Armor) que les autrices de l’étude développent. « Les guerrières sont conçues pour porter très peu de vêtements. Leur bikini sert d’armure, laissant le reste de leur corps exposé, tandis que leurs homologues masculins sont équipés de nombreux équipements défensifs qui semblent bien mieux protéger le personnage. »

Cette représentation biaisée prend racine dans la composition même des équipes de développement. Aux prémices de l’industrie, elles sont essentiellement composées d’employés masculins qui conçoivent des univers « genrés » – ainsi que le décrit Fanny Lignon dans Genre et jeux vidéo (2015) – en vertu de leurs propres codes et des stéréotypes sociaux. Les héroïnes des années 1990 et 2000 sont donc façonnées à partir de regards masculins et hétéronormés, à destination d’un public qu’ils se représentent à leur image. Dans une vaste étude publiée dans le Journal of Communication en 2016, quatre chercheuses ont analysé 571 jeux vidéo sortis au cours de trois décennies. Elles démontrent que la sexualisation des personnages féminins atteint son paroxysme entre 1991 et 2006, période correspondant à l’explosion technologique de l’industrie. Au biais masculin s’ajoute le développement de la 3D et l’amélioration des capacités graphiques qui permettent de matérialiser, avec un réalisme inédit, les fantasmes des concepteurs.

Plus tard, les universitaires Jessica Tompkins et Nicole Martins expliquent dans leur article Masculine Pleasures as Normalized Practices (2021), que les studios AAA (les plus importants du secteur en termes d’investissements) continuent de cibler prioritairement les hommes de 18 à 35 ans. D’après elles, ces données de marché demeurent largement utilisées par le secteur pour justifier le maintien de stéréotypes sexistes.

Une culture masculine du gaming

Car l’hypersexualisation n’est pas le seul grief dont souffrent les personnages féminins. Ils sont ainsi souvent cantonnés à des rôles eux-mêmes stéréotypés, voire superficiels : la jeune femme en détresse (Princesse Peach dans Super Mario), l’amazone à peine vêtue pendant ses combats (Nariko dans Heavenly Sword), la sorcière (Yennefer dans The Witcher), etc. Et lorsqu’elles ne satisfont pas les fantasmes masculins, les héroïnes apparaissent sous des traits horrifiques, monstrueux. Cest aspect est alors « proportionnel à leur toxicité dans le récit », comme le rappelle cet autre article de Balises. Dans les jeux vidéo, l’équation de la représentation féminine demeure donc simpliste : les méchantes sont laides, les gentilles et les héroïques sont sexy et pulpeuses.

Face à un milieu rétif au changement, les lignes bougent par petits à-coups. On le perçoit à la lecture de l’Analyse de l’évolution de la place des femmes dans le jeu vidéo, publiée en 2024 par l’association Women in Games France. La « moitié des joueurs sont des joueuses, mais seules 15 % des femmes jouant au jeu vidéo se sentent « gameuses » [et] la moitié d’entre elles (50 %), ne se trouvent pas « bonnes » ou « fortes » ». Un double sentiment d’illégitimité et d’incompétence que l’étude associe cet « héritage d’une culture du gaming longtemps marketée comme masculine ».

Ce phénomène ne saurait occulter une réalité encore largement prégnante dans le milieu du jeu vidéo : en France, quatre femmes sur dix affirment avoir fait face à des situations de harcèlement lorsqu’elles ont joué aux jeux vidéo en ligne. Le mouvement GamerGate de 2014, qui a vu des développeuses et journalistes femmes subir une campagne de harcèlement coordonnée par une communauté de gamers refusant de constater la misogynie et le sexisme de leur groupe et prétendant défendre « l’éthique du journalisme vidéoludique », illustre l’ampleur des résistances encore à l’œuvre.

Vers un renouveau créatif

En dépit de ces obstacles, les femmes prennent peu à peu la place qui leur revient dans l’industrie. D’après Women in games France, la proportion de développeuses dépasse aujourd’hui 30 % des effectifs et les studios révisent leurs approches créatives. Certains éditeurs commencent à intégrer des consultant·es en diversité dès les phases de conception, reconnaissant enfin que leur public dépasse largement le stéréotype de l’adolescent masculin. Ubisoft, par exemple, a créé un département dédié à l’inclusion pour revoir ses productions. On croise aussi de plus en plus de personnages féminins dans les scénarios vidéoludiques. De moins de 15 % en 1985, l’industrie est passée à environ 20 % en 2000, puis 24 % en 2015, pour atteindre 27,7 % en 2023. Une progression régulière mais qui reste insuffisante au regard de la composition réelle du public.

Pourtant, des succès commerciaux récents prouvent que représentation équilibrée et rentabilité ne sont pas antinomiques. The Last of Us Part II, centré sur le parcours d’Ellie, s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires. La saga Horizon, portée par Aloy, cumule plus de trente millions de ventes. Ces héroïnes complexes, qui ne tombent pas dans le piège de l’hypersexualisation ni dans celui de la superficialité, illustrent l’intérêt du public pour des personnages féminins aussi riches et variés que leurs homologues masculins.

Avec une répartition égale de joueurs et de joueuses, il est temps que les scénarios évoluent afin que le jeu vidéo ne reste pas en décalage avec son époque.

Publié le 01/09/2025 - CC BY-SA 4.0

Pour aller plus loin

Genre et jeux vidéo

Fanny Lignon (dir.)

Presses universitaires du Midi, 2015

Fortement masculinisé à sa naissance dans les années 1960, l’univers du jeu vidéo s’est en quelques décennies ouvert à toutes les couches de la population et de la société, et notamment aux femmes, malgré des polémiques sur les pratiques sexistes au sein des jeux et des communautés de joueurs. Analyse de la représentation du masculin et du féminin, des modes d’identification, etc. © Électre 2015

À la Bpi, 301.45 GEN

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires